本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて

時代別テーマ解説

時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)

資料集

vol.3

江戸期の竹島の利用

※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。

この資料集について

作成目的

平成26年度から、内閣官房領土・主権対策企画調整室の委託により、竹島に関する資料調査が行われてきた。委託業務により収集されてきた資料は、同室が設置している「竹島研究・解説サイト」内の、「竹島資料ポータルサイト」に掲載され、また、資料調査報告書が公表されている。

「竹島資料ポータルサイト」は、竹島に関する資料を個別に紹介するもので、資料画像(PDFファイル)と資料概要、内容見本(関連部分の抜粋)や属性情報が表示されている。

一方、資料調査報告書は、平成31年度版として総括報告書が作成され、収集した資料のうち代表的なものを時代区分を設定して紹介している。報告書には、テーマに応じた解説と資料の紹介があるが、資料そのものについて紹介するものではない(そのため、資料画像が完全に見られない場合がある)。

そこで、調査研究や竹島についての理解促進に資することを目的に、また、資料調査の成果活用の観点からも、テーマごとに関連する資料を収録し、解説がともなった形で資料画像全体または竹島に直接関係する部分を見ることができるよう作成したものがこの資料集である。

資料集の作成にあたっては、資料調査について助言を受けるために設置している、研究委員会メンバーの監修を受けた。委員各位に厚く御礼申し上げる。

また、この資料集に収録している資料は、それぞれ所蔵機関または所有者の許諾を得て掲載している。開示にあたってご協力いただいた関係機関、各氏に深謝する。

資料収録方針

当該資料が長大ではない場合には全部を収録し、ページ数が多数に及ぶ場合には特に竹島に関係する部分のみを収録した。資料画像は文字が読める大きさで掲載し、竹島に関係する部分(場合によってはその前後)のテキストを「内容見本」としてタイプした。

テキストのタイプにあたっては、旧字は基本的に新字に置き換え(島根縣→島根県など)、判読が困難な文字は■とし、明らかな誤字や誤記をそのままタイプしている部分には「(ママ)」を入れた。省略部分には「(略)」を入れている。

1 - 竹島をめぐる出来事と資料集の位置付け

(1)竹島をめぐる出来事と時代区分の設定

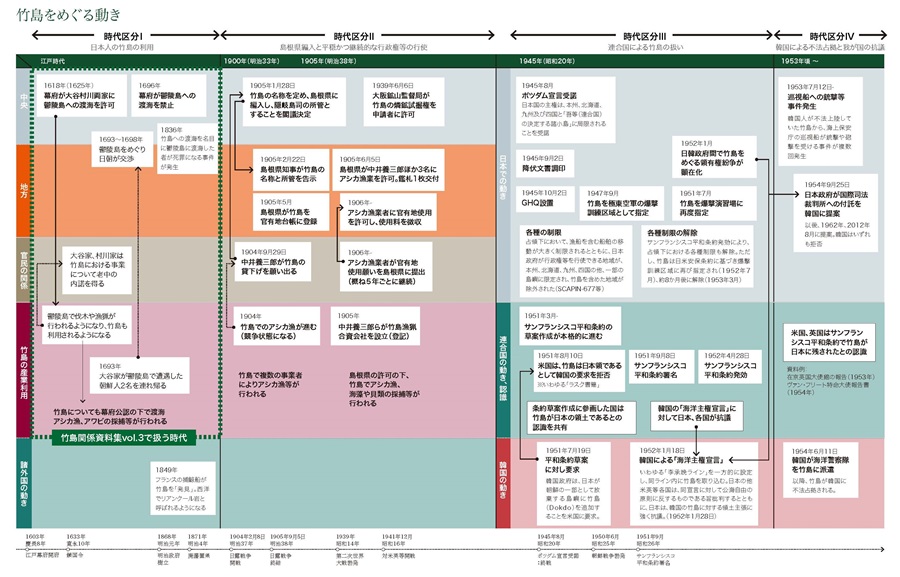

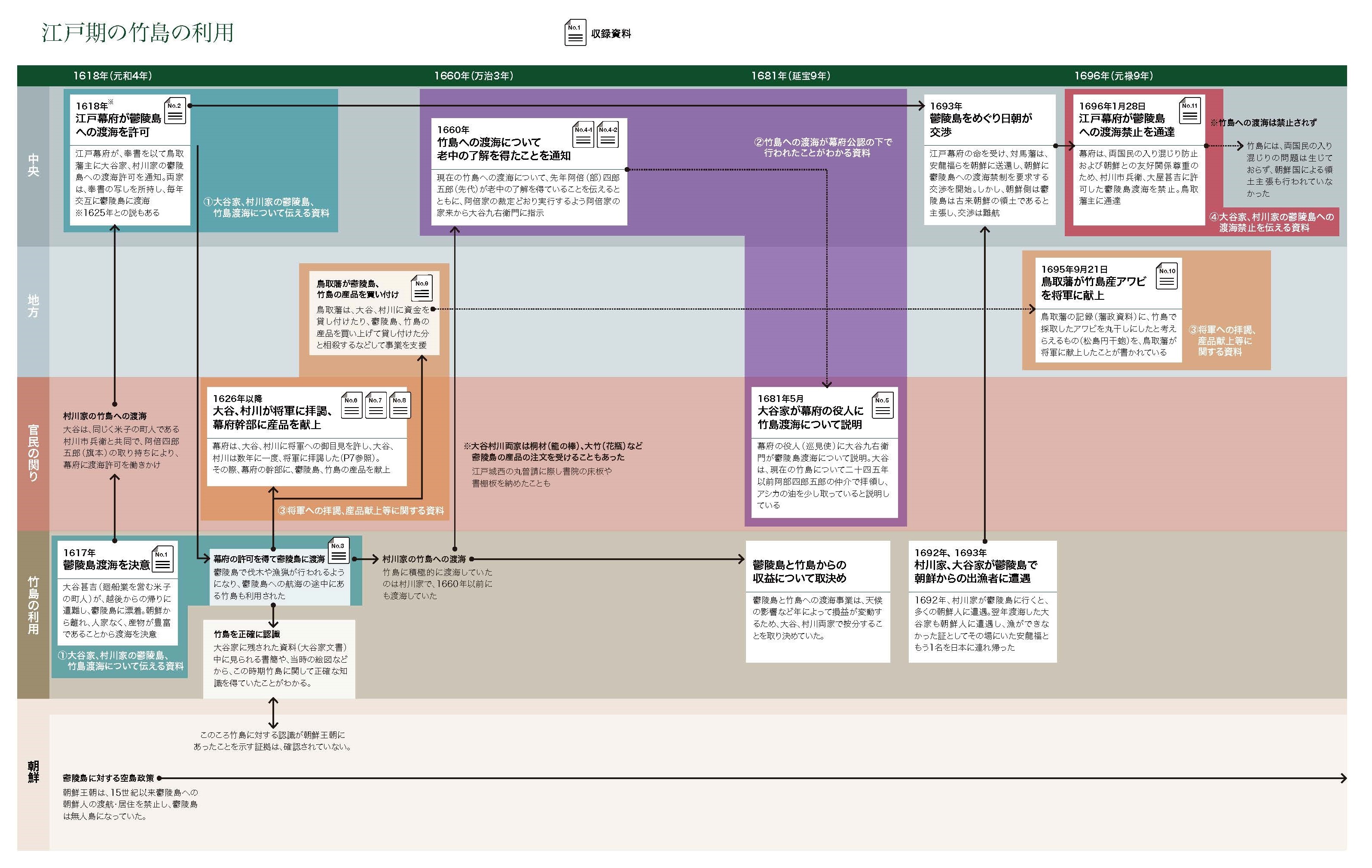

江戸時代、米子の町人(大谷家、村川家)が幕府の許可を得て鬱陵島に渡海し、その途次、竹島において漁猟に従事した。大谷家、村川家の鬱陵島への渡航は、1618年(元和4年)に始まり(1625年との説もある)、1696年(元禄9年)のいわゆる「元禄竹島一件」によって江戸幕府により禁止されるが、竹島への渡航は禁止されなかった。

明治期に入り再び竹島の利用が活発となり、1905年、日本政府は閣議決定により竹島を島根県に編入し、隠岐島司の所管とした。その後、島根県は漁業規則を改正し、竹島におけるアシカ漁を県知事の許可漁業とし、アシカ漁を希望するものに許可を与え官有地使用料を徴収するなど、日本は竹島に対して行政権を行使し、それは、第二次世界大戦終結まで平穏かつ継続的に行われた。

戦後、サンフランシスコ平和条約により竹島は日本の領土としての地位に変動のないことが確認され、同条約の発効によって日本の竹島に対する行政権の行使が再開した。しかしながら、1952年(昭和27年)1月、韓国の李承晩大統領が「海洋主権宣言」を発し、公海上にいわゆる「李承晩ライン」を設定してその内側に竹島を取り込み、1954年(昭和29年)以降、竹島を実力で占拠し、現在も不法占拠を続けている。

竹島研究・解説サイトでは、江戸時代を「時代区分I」、明治以降、第二次世界対戦終結までを「時代区分II」、戦後、サンフランシスコ平和条約発効あたりまでを「時代区分III」、韓国による竹島の不法占拠が顕在化していく時期を「時代区分IV」としている(次頁に時代区分と竹島をめぐる主な出来事)。

(2)資料集の位置付け

この『竹島関係資料集 vol.3 江戸期の竹島の利用』は、17世紀に、日本人が鬱陵島に渡海し、その途次、現在の竹島にも渡って産品を獲得するなど実際に利用していたことを示す資料を掲載している。まず、米子の町人(大谷家、村川家)が幕府から許可を得て鬱陵島に渡航するようになった経緯と、渡海の様子がわかる資料を掲載し、続いて、現在の竹島についても、幕府公認の下で渡海していたことが分かる資料を掲載している。また、鬱陵島と竹島への渡海によって得られた産品を幕府に献上していた記録などを掲載している。

この資料集の位置付けを概括すると下記となる。

◎江戸幕府の許可の下、米子の町人が鬱陵島に渡海し、その途中、竹島も利用していたことがわかる

◎竹島への渡海は、幕府公認の下で行われていたことがわかる

◎鬱陵島、竹島で獲得した産品の幕府への献上等、事業の様子がわかる

2 資料説明

(1)江戸幕府による鬱陵島への渡海許可

1617年(元和3年)、米子の町人で廻船業を営んでいた大谷甚吉は、越後国からの帰りに遭難し、鬱陵島に漂着した。島を踏査した大谷は、そこが無人島であり資源が豊富であることから開発を決意するNo.1

。

大谷は、同じく米子の町人である村川市兵衛と共同で幕府に働きかけ、1618年(元和4年)、江戸幕府は、鳥取藩主宛に大谷、村川両家の鬱陵島への渡海許可を通知し事業が開始されたNo.2

(※1)。

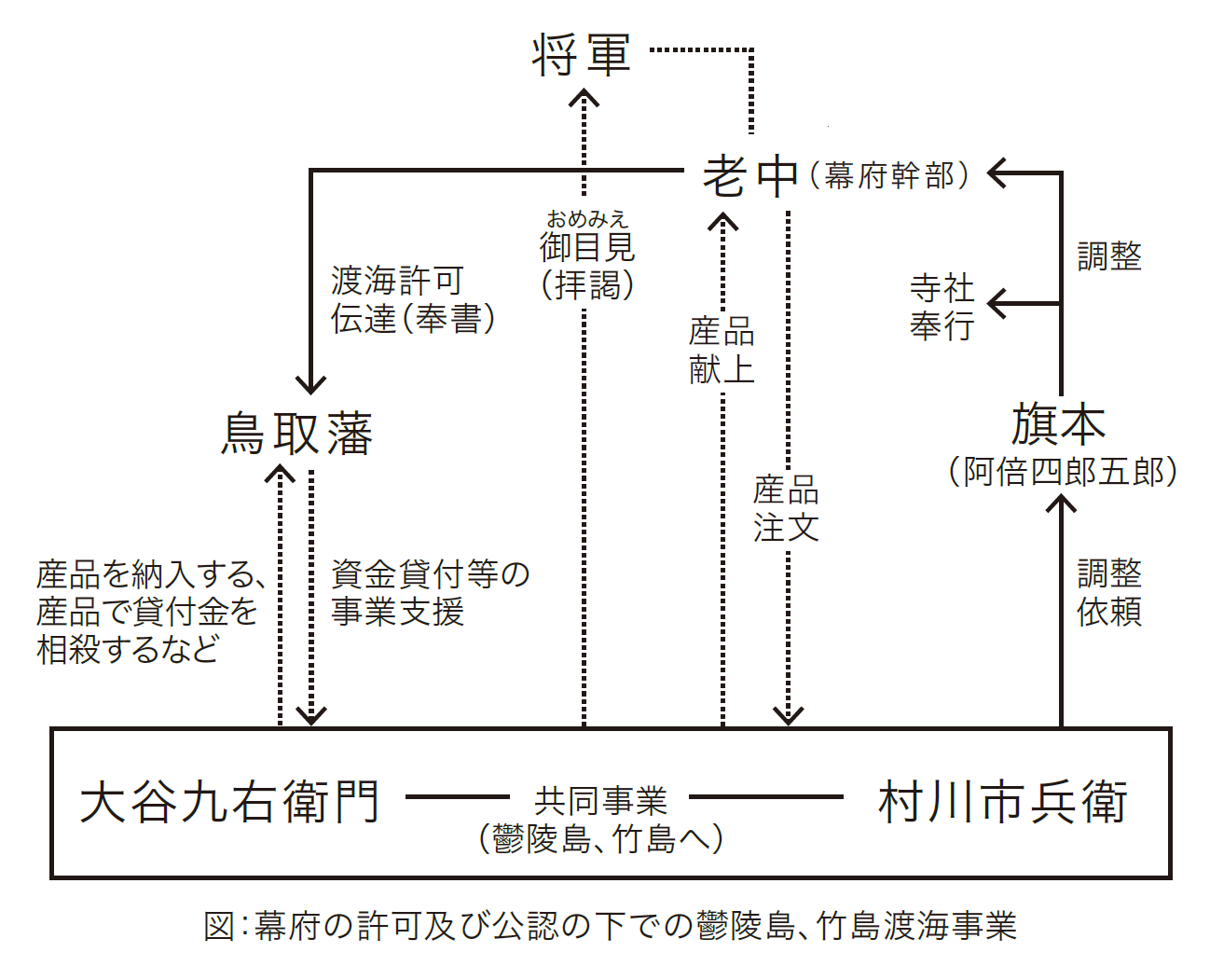

以降、両家は毎年交代で鬱陵島に渡航し、数ヶ月滞在の上、アワビ、アシカを中心に種々の産品を獲得し、渡航の途次、竹島を航海の目印として、また、アシカやアワビの漁獲地として利用していた(図参照)。

この事実は、大谷家に伝わる文書(※2:大谷家文書)や、鳥取藩で要職にあった武士が、両家の事業についてまとめた資料No.3

などに記述が見られ、江戸時代、日本では竹島を正確に認識していた。このことは、大谷家文書や、当時作成された絵図(※3)などからわかる。

(2)竹島への渡海

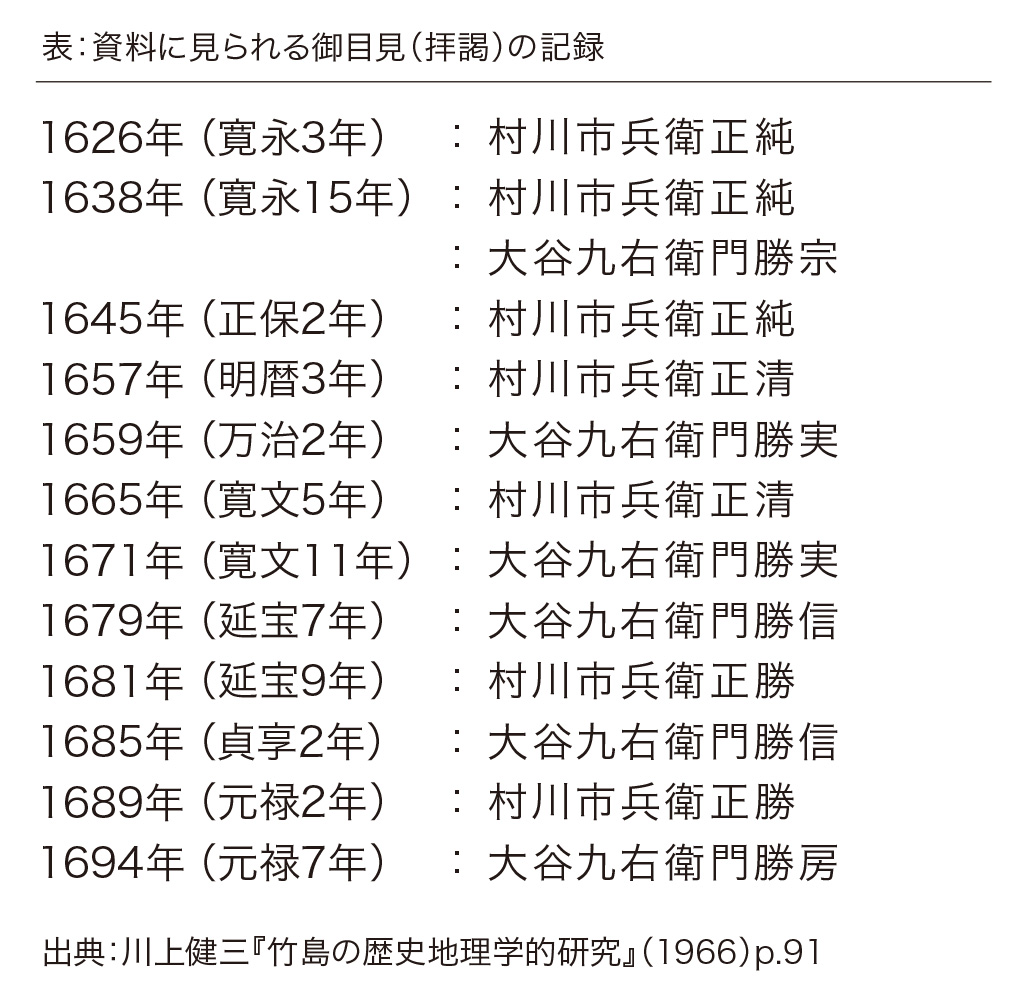

大谷家、村川家の鬱陵島への渡海は、阿倍(部)四郎五郎(※4)という旗本が老中に働きかけ、老中が連名で鳥取藩主宛に許可を出し、以降も阿倍四郎五郎が大谷、村川と幕府を取持つ形で、御目見(おめみえ)と呼ばれる将軍への拝謁や、産品の献上が行われてきた。(下図参照)

また、1618年(※1)の幕府による渡海許可は鬱陵島を対象としたものであった一方、大谷家・村川家は、鬱陵島に渡るルート上にある竹島にも立ち寄っていた。特に、竹島への渡海に積極的に取り組んでいたのは村川家であったが、阿倍(部)四郎五郎の提案により、竹島への渡海についても、両家が毎年交代で行うこととなり、阿倍四郎五郎が老中の了解を得たことが大谷家文書により伝わっているNo.4-1

No.4-2。

この、竹島への渡海については、1681年(延宝9年)、幕府の役人が大谷家に宿泊した際、当時の当主である大谷九右衛門勝信が鬱陵島渡海について説明した記録にも記されている。その記録には二十四五年以前、阿倍四郎五郎の仲介で竹島を拝領し、アシカの油を少々とっているとある。1681年の24年以前は1658年に当たり、上述の阿倍四郎五郎が老中の了解を得た時期と符合する。現在の竹島へも幕府公認の下で渡海していたことがわかるNo.5。

(3)幕府への産品献上

幕府は、大谷、村川に将軍への御目見を許し(※5)、大谷、村川は数年に一度、将軍に拝謁した(下表参照)。その際、幕府の幹部に、鬱陵島、竹島の産品を献上した。献上の記録には、幕府の幹部に、500入、300入の串アワビや丸干アワビを献上したとあり、海産物が豊富であったことがわかる

(4)渡海禁止の通知

江戸幕府は、1633年(寛永10年)にいわゆる鎖国令を出すが、大谷家、村川家の事業による鬱陵島、竹島への渡海は継続され、70年以上に渡り平穏に続いた。1692年(元禄5年)、村川家が竹島(鬱陵島)に渡ると、朝鮮からの出漁者に遭遇した。翌年、大谷家が鬱陵島に渡ると同様の状況であり、その証拠として朝鮮人2名を連れ帰った。

この事件を契機として幕府は、対馬藩を窓口として朝鮮に鬱陵島への出漁禁止を求めた。紆余曲折の後、幕府は、1696年(元禄9年)1月28日、両国民の入り混じり防止および朝鮮との友好関係尊重のため、大谷、村川両家の鬱陵島への渡海を禁止したNo.11。

一方で、現在の竹島には、両国民の入り混じりの問題は生じておらず、朝鮮国による領土主張も行われていなかった(※6)。

※1 当時、鬱陵島は「竹島」と呼ばれていたため、この許可通知は「竹島」渡海許可となっている。また、この許可は1625年(寛永2年)という説もある。

※2 大谷家の文書は、2019年(平成31年)1月、多くが島根県に寄贈されている。平成31年度版竹島に関する資料調査報告書p.15参照。

※3 『竹島に関する資料調査報告書』(平成31年度版)p.25参照

※4 代々、四郎五郎を名乗っていた。大谷も代々九右衛門、村川も代々市兵衛を名乗った。

※5 旗本、御家人という将軍直属の武士の中でも、原則として御目見を許されていたのは旗本だけであった。

※6 当時、日朝間で議論の対象になったのは鬱陵島のみであり、竹島への渡海については禁止されなかった。

掲載資料

- No.1:竹島渡海由来記抜書控 --- 鬱陵島渡海の経緯を伝える大谷家の文書

- No.2:竹島(鬱陵島)渡海御免の達書(写) --- 幕府が大谷家、村川家の鬱陵島への渡海を許可する通達

- No.3:竹島考 --- 鬱陵島、竹島への渡航について後年まとめた本

- No.4-1:阿倍権八郎から大谷九右衛門勝実に宛てた書簡 --- 竹島への渡海に関する文書(1)

- No.4-2:阿倍家家臣亀山庄左衛門から大谷九右衛門勝実に宛てた書簡 --- 竹島への渡海に関する文書(2)

- No.5:延宝九年酉ノ歳ニ御順見様御宿申上候覚(写) --- 大谷家が幕府の役人に行った竹島渡海の説明

- No.6:竹島渡海由来記抜書控 --- 大谷九右衛門勝実による将軍への拝謁の記録

- No.7:覚(御目見に際し幕閣への干しアワビ進上の控え) --- 大谷家による幕府幹部への産品献上の記録

- No.8:御進上串鮑之目録 --- 大谷家による幕府幹部への産品献上の記録

- No.9:未ノ年 竹嶋松嶋串蚫丸干蚫目録之扣 --- 鳥取藩がアワビを買上げていたことが分かる資料

- No.10:元禄八年 御在江戸 日記 亥七月朔日より十二月廿九日迄 --- 鳥取藩が竹島産アワビを将軍に献上したことがわかる記録

- No.11:竹島(鬱陵島)渡海制禁の奉書(写) --- 幕府が大谷家、村川家の鬱陵島への渡海を禁止する通達