| トップページ > 内閣官房の概要 > 内閣人事局 > 国家公務員の人事行政 > 任用 > 国家公務員の女性活躍・ワークライフバランス推進 > 女性国家公務員の活躍事例 |

| トップページ > 内閣官房の概要 > 内閣人事局 > 国家公務員の人事行政 > 任用 > 国家公務員の女性活躍・ワークライフバランス推進 > 女性国家公務員の活躍事例 |

国家公務員として、さまざまな分野、地域で活躍し、時には失敗もしながら、着実に経験と成長を重ねてきた女性職員たち。

2024年度は、共働き・共育て、当直勤務、女性特有の健康課題などに

直面された御経験について、語っていただきました。

彼女たちを見て、「こうなりたい」または「こんな風には頑張れない」など、さまざまな感想を抱くと思います。

あなた自身が、共感できる、尊敬できる「要素」を探してみてください。

みなさまの一歩踏み出す勇気として、その「要素」が参考になれば幸いです。

| 平成26年4月 | 総合通信基盤局 電波部 電波政策課(法改正PT) |

|---|---|

| 平成28年7月 | 情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課(独法監督、政令改正) |

| 平成30年4月 | 産休、第一子出産、育休 |

| 平成31年4月 | 情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課(ゆうちょ銀行の監督) |

| 令和2年8月 | 産休、第二子出産、育休 |

| 令和4年7月 | 総務省 情報通信政策課 情報通信経済室 課長補佐(現職) |

国家公務員という働き方を選んだきっかけは、この国と生活を守りたいという考えがあったからです。安全保障の分野にも興味がありましたが、学生時代にスマートフォンが発売され、情報通信の技術や役割が大きく変容していく様子をリアルタイムで感じたことで、情報通信分野に関心を持ちました。これから40年続く職業人生で、絶えず進化を続けていくであろうこの分野に真剣に取り組みたいと思ったのです。情報通信技術はこの国を、そして私たちの生活をどう変えていくのだろうか、その好奇心が国家公務員としてこの分野に足を踏み入れる決め手となりました。

今振り返ると、入省当時の私はプライベートな自分の将来について、何も考えていなかったように思います。結婚も出産も子育てもまだリアリティがなく、30代までは仕事中心の生活をしようと考えていた程度です。当時は残業も多く、周りに多くいた女性職員もみんな夜中まで仕事をするのが当たり前でした。子育てをしながら仕事をしている女性の上司をかっこいいと思っていましたが、かなり大変そうにも見えました。いずれは私もそうなるのかもしれないけれど、まだ先の話という認識でしたね。

入省以来担当している情報通信の分野は、大きく分けて通信インフラを整えるという役割を担うものと、国内における情報通信の利活用、そして国際協調や海外展開、サイバーセキュリティがあります。私たちの言う「通信インフラ」にはインターネットなどの電波だけでなく放送や郵便の事業も含まれ、それらを総合的に扱ってきました。

日々アップデートし続ける情報通信技術。現在は、これらの現状を正しくとらえ、各種データを収集して情報通信白書として整理することで、正しい現状に基づく政策立案の基礎づくりを担っています。変化の激しいこの分野で置いていかれないように、社会情勢や事業者の動きを敏感にキャッチする力が求められると感じています。

常に最新を求め続ける分野へのやりがいを感じる日々の中、平成29年に結婚、翌年には第一子の出産のために産休と育休を取得しました。

夫も国家公務員なので、お互いに仕事への向き合い方や生活への理解は共有できていたと思います。また私たちはとてもコミュニケーションの多い二人だったので、家庭でも仕事の話、これからのキャリア構築や目標、こどものこと、将来の二人の生活など、とにかく話し合う時間を取ってきました。仕事も家庭も一人で担うものではない、同じ家族としての責任を理解し合おうという共通認識を持った上で、二人の生活を築くようにしました。

第一子の産休に入るときは、取り組んでいた仕事を完遂できないタイミングになってしまったので、職場に対して申し訳なく思っていました。しかし上司に妊娠を報告したところ「おめでとう!」と快く言葉にしていただき、前向きに産休を取得できました。

産休前の検診などで有給休暇を使えることも知り、休むことへの負担も少なかったのがありがたいですね。また育児休業も最大3年間取得できるので、職場に復帰するタイミングも自分で選べるということも妊娠してから知りました。私が産休を取得する頃には男性の育休取得も増えていたため、夫も育児休業を取得する予定を立てていました。

最初の産休と育休は一年間取得しました。夫も出産から二ヶ月後くらいに二週間の育休を取得したことで、子育てのリアルを一緒に体験する時間を得られたと思います。父親としての在り方を考える機会にもなったのではないでしょうか。

育休中も上司が定期的に状況を伝えてくれていたのは嬉しかったですね。私自身も、業務に関わることはできないものの情報通信関連のニュースを追う時間を取るようにしていたので、職場に復帰した後で“浦島太郎”にならずに済んだと思っています。

第二子の出産は令和2年。このときは夫がアメリカへの留学をすることになっていたので、二年間帯同し、海外での子育ても経験することができました。

第一子の育休後と現在は、こどもを保育園に預けて職場に復帰しています。二度の産休・育休で断続的ではありますが長く職場を離れていたことから、このまま働き続ける意義について深く悩んだこともありました。しかし入省して10年足らずでは、自分のやりたかった仕事を成し遂げていない、今辞めたら中途半端な気持ちを抱いて生きていくことになると思い、仕事という形で社会と繋がり続ける自分でいたいと仕事を続けることにしました。

職場復帰にあたって、私は時短勤務ではなくフルタイムでの仕事を選択しています。勤務時間内は仕事に集中し、定時を過ぎたら気持ちを切り替える。メリハリのある生活をするようになりました。

現在所属している部署は、国会関係の業務も少なく子育ての事情との調整がつきやすい、柔軟な対応ができる環境にあります。同じように子育て中の職員も多いので、お互い様の気持ちで助け合いながら働くという風土が定着しています。テレワークの職員を含めたオンラインでの会議中に隣の部屋のこどもの声が聞こえたりすることも。チームのメンバーがそれぞれの環境を共有しているので、とっさのトラブルにも理解がある関係を築けていますね。

夫婦間ではお互いの予定をカレンダーアプリやLINEなどを使って細かくシェアし、どちらが保育園への送り迎えに行くのかなど、わかりやすく情報を共有して調整してきました。「いつどこで何をしているのかわからない」という状況は徹底的になくしています。

また、国家公務員である私と夫は定期的に大きな異動があるのですが、どんな部署を希望するのかについてもお互いに話し合っています。業務量のことも考えつつ、現状では私はとにかく定時に帰れる部署を希望し、“ライフ”を中心にした働き方を、そして夫は“ワーク”に振った働き方をすることにしました。「わざわざ言わなくてもわかっている」と思わず、意識的に状況や考えを開示することを心がけています。細かいところまで情報や希望を話すことは、不満を溜めずに結婚生活を送る上で欠かせないことではないでしょうか。

一緒に業務にあたるメンバーにも、自分の状況をできる限り開示するようにしています。テレワークで対応できることは可能な限りテレワークにするなど、仕事に穴を空けない工夫をすることも大切です。こどもの体調不良などで突発的に職場を不在にすることもあるので、もしものときに対応できるよう毎日端末を持ち帰って、翌日出社できなくなっても対応できる体制も整えています。

上司も子育て中ということもあり、お互いに状況をわかり合うことができる関係が築けているのも安心材料のひとつですね。

どうしても業務に当てられる時間が限られてしまうので、メンバーには仕事を進める過程で、自分がどのような思いで物事を判断したのか、その背景や理由も共有するようにしています。方向性をみんなが理解していれば、いざ業務をバトンタッチすることになった場合も補佐をしやすくなると思います。

二人のこどもの育休や産休で、合わせて三年間のキャリアロスがあることから、同世代の職員よりも経験不足を感じる場面もあります。国会対応など経験が不足している役割もありますが、自分自身でアンテナを高く張り、私が担当していない業務をはじめ周囲の業務状況などを観察しながら、将来自分が携わるようになったときに対応できるようシミュレーションするようになりました。

また昨年から人事院が主催するリーダーシップ研修にも参加する機会を得ました。半年間かけてマネジメントやコーチングについて学び、実務でも実践することでコミュニケーションが円滑な職場環境づくりにも寄与できたと感じています。各省庁の課長補佐級職員との交流で視野が広がったことも、この研修に参加して受けた手応えのひとつですね。

子育てと仕事、その両方があって私の“生活”になっています。私生活も整っていてこそいい仕事ができる。明確にラインを引かず、仕事のミーティングなどでも余裕があるときは私生活の話をするなどして、メンバーみんながお互いの生活を思いやれるような環境づくりをしていくことも、いいパフォーマンスをしていく上で必要なことなのではないでしょうか。

現在は子育てにウエイトを置いた予定の調整が可能な部署に勤務していますが、次はもう少し“ワーク”のバランスを多くしていきたいとも思っています。仕事には忙しさのグラデーションがあります。自分にとってどこまでができるラインなのか、今はそれを探っているところです。

テレワークやフレックスタイム制度、行政機関や民間企業が提供している子育て支援サポートなどもフル活用しながら、家族との時間も自分のキャリアも諦めることなく挑戦をしていきたいですね。自分にできる最大限の努力をして、家族に・仕事に納得できるまで向き合っていこうと思っています。

私が入省して十年になりますが、この十年の間でも霞が関の働き方が大きく変わってきていると感じます。さまざまな制度も充実してきていますし、それらの制度を活用しながら働くことも男女限らず応援される環境になってきました。

「自分はもっと仕事がしたいのに、プライベートのために諦めなければいけない日が来るのでは?」そんな心配はしなくても大丈夫です。

仕事と私生活の両立に悩んだ時は、周りを見渡してみると相談できる先輩たちがたくさんいるはずです。自分の味方を増やし、制度を頼りながら、仕事への情熱がある限りは諦めずに挑み続けていきましょう。子育てと仕事の両立を考える男性もたくさんいます。男女で役割を決めず、一緒に乗り越えていきたいですね。

現在所属している部署は、基本的に業務が最優先されるところなので、こどもが急に体調不良を起こした場合でも妻に対応してもらうことになります。お互いに国家公務員であり、それぞれ業務における役割や特殊性を理解し合えていることは、子育てにおいても重要なポイントになっています。妻の都合がつかず自分が対応する必要がある場合は、前もって職場のチームに状況を共有するなどもしてきました。

妻も私も対応できないという場合は両実家に頼っています。どちらの実家も近い距離に住んでいることに助けられてきました。

平日は勤務時間が不規則となりがちですが、できる限り朝はこどもたちを保育園に送り、夜は一緒にお風呂に入って寝かしつけをするなど、こどもとの時間を確保することを心がけています。こどもが生まれてからは、業務におけるタイムパフォーマンスを上げることを意識するようになりましたね。忙しい部署だからこそ、定時内に仕事をまとめる意識を高めようとマインドセットを変えたことで、仕事への取り組み方も変化したと思います。

こどもとの時間を少しでも多く確保したいという気持ちが明確な目的になっているためか仕事へのモチベーションも上がりました。

妻とは日々スケジュールの共有をするようにしています。保育園への送迎担当など、細かく情報をすり合わせることが大切です。私のできることが毎日の仕事で左右されるので、夫婦の連携が不可欠となります。

以前の職場は週に1・2日程度テレワークを活用できる環境にあったので、早めにこどもたちを保育園に迎えに行ったり、時間をかけて夕飯を作って家族みんなで食べたりと、私生活と仕事のバランスを取りながら仕事をしていました。育児休業も取得したのですが、そのときはこどもがいるという新しい生活、楽しさにテンションが上がっていたように思います。私は二週間ほどの育休でしたが、妻はこれが毎日続くことを実感し、これから二人でどう向き合っていくか考える期間にもなりました。

その後第二子が生まれるタイミングで私のアメリカ留学が決まり、家族みんなで渡米することに。こどものこと、仕事のことを海外から見直すきっかけにもなりました。徹夜で勉強しながらこどもの世話をする日もありましたが、家族との時間をじっくり取れた良い時間だったと思います。

私たち夫婦は同じ職業に就いているので、夫婦でお互いのキャリアパスについて話し合う機会が持ちやすいですね、長・中・短期スパンで、これからどうしていきたいのか対話をして、具体的な思いを共有していく。自分たちのやりたいことの認識を合わせた上で、こどもたちをどう育てていくのか、こどものライフイベントにどのように対応していくのかまで、わかりやすく伝え合うことを大切にしています。

男女間でどちらかが我慢をするような生活を続けるのは良くないことだと私は思っています。もちろん生活を続ける上で我慢をする場面は出てきますが、“私は今我慢をしている”という気持ちや状況を、その時に伝えるような夫婦でありたいですね。言いにくいことでも、しっかり言葉にできる信頼関係を維持する努力を続けているつもりです。

以前、上司に「いい仕事ができるのは、私生活が充実していてこそだ」と言われたことがあります。仕事は生活の中で大きな時間を占めていますが、仕事がすべてというわけではありません。自分のベースはあくまでも家庭に置きたいと私は思っています。

今は妻に私生活面での負担が集中していますが、いずれはそのバランスも変わっていくでしょう。お互いに一方的に負担や我慢を背負うことがないように気を配っていきたいです。

職場の中でも私は若いうちにこどもができたということもあり、最近では男性職員から子育てや男性の育児休業、出産支援についての相談を受けることもあります。制度の活用方法や子育てのリアルな実情など、経験者として話せることは話していきたいですね。

年齢が近い男性同士だから話せることもある。生の声だから伝えられることもある。そんな会話ができる職場の環境づくりも、これからの私の役割だと思います。

子育てに対する不安はたくさんあるでしょう。しかしそんな不安の中にあっても、走りながら何とかしていくことはできるんだよ、ということを伝えていきたいですね。子育てを自分ごととしてしっかり向き合っていきましょう。

| 平成14年 | 筑紫少女苑(庶務課)拝命 |

|---|---|

| 平成17年 | 〃 教育部門(長期寮・学科担当) |

| 平成20年 | 名古屋少年鑑別所へ異動(庶務課用度係) |

| 平成20年11月 | 育休 |

| 平成25年10月 | 復職(鑑別部門(観護)) |

| 平成27年6月 | 庶務課 用度係(調達・食糧担当) |

| 平成30年4月 | 庶務課 庶務係 |

| 令和2年4月 | 庶務課 会計係長 |

| 令和4年4月 | 庶務課 用度係(食糧担当) |

| 令和5年4月 | 法務省 名古屋少年鑑別所 庶務課 用度係(現職) |

教育の分野に携わりたいと思い、教員や行政機関で働くことを考えていました。しかし、教員として大勢のこどもたちに対して、不器用な私が一度に向き合うことができるのだろうか、という迷いが生じていたとき、一人の少年に対してじっくりと向き合い対応していく法務教官という仕事に出会い、魅かれたことがきっかけとなりました。

法務教官はいわば何でも屋さん。少年院では一筋縄では行かない少年たちを、時には厳しく叱り、時には温かく見守る、そんな役割を担います。個別指導に加えてもちろん集団指導も行います。どのように働きかけ、何を伝えていくのか。少年の心情や言動の変化を見極めながら、若手職員から全体をまとめるベテラン職員までがチームとなり、少年一人一人の更生・社会復帰に向けて導いていきます。

少年鑑別所の法務教官は、少年が落ち着いた気持ちで審判を受けることができるよう生活全般を見守り、心情の安定を図りつつ、行動観察や基本的生活習慣に関する助言・指導等を実施します。また、近年では地域社会との共生の観点から、法教育、関係機関に対する援助、個人に対する援助等の地域援助業務にも多く携わります。一方で、このような観護処遇・鑑別・地域援助業務を裏で支える庶務課業務も法務教官の大事な仕事です。現在、私は国有財産・工事・宿舎等の施設管理を担当しています。庶務課業務も係が変わると業務内容がガラリと変わり、それぞれ求められる専門性も異なるため、係が変わるたびに、毎回、新鮮な驚きがある反面、勉強の連続だと感じています。

24時間、365日、少年たちを見守るために、職員はシフト制で動いています。法務教官は、一年目から当直や夜勤を担当することになります。施設それぞれの勤務形態にもよりますが、月に3回から5回程度、当直や夜勤に就きます。少年たちの大切な命や健康を預かる仕事として、体調不良の申出に対応したり、食事の用意をしたり、彼らの生活をサポートしています。緊急事態も発生します。不慣れなときは、何か間違った対応をしていないだろうかと不安になることも多々ありました。今でも無事に朝を迎えたときはホッとします。時間に不規則な働き方で大変なこともありますが、私自身はこの仕事にやりがいを感じて充実した毎日を過ごしています。

出身地である福岡県内の女子少年院での勤務を続ける中、入省5年目の研修で愛知県内の男子少年院に勤務する夫と出会ったことが結婚のきっかけとなりました。福岡と愛知で離れて生活することも覚悟していたのですが、私の転勤、夫の転勤と続き、上司の助言等もあり、まれなケースとは思いますが同じ施設(異なる部署)で働ける環境を整えていただき、今の生活があります。

同じ施設での勤務は互いの仕事や働き方が見えるので、不規則な勤務時間ながらも生活のバランスが取りやすいという利点があります。上司・同僚からの配慮も大変ありがたいです。私自身は結婚・転居・転勤・業務内容の変更が一度に押し寄せる大きな転機を迎え、異動当初は本当に大変でしたね。その中でも「一緒に生活を作っていこう」という意識を確認し合いながら、生活の基盤を作っていくようにしました。互いに夜勤があり、業務内容も特殊と言われる分野ですが、同じ法務教官という立場であることから仕事への理解があったのは良かったことだと思います。

転勤後間もなく妊娠したことで当直免除となり、その後続けて二人のこどもを出産したため、五年間の育児休業を取得することになりました。加えてこどもが小学校6年生になるまでは諸事情により日勤のみという対応をしていただきました。

育休期間が長かったのですが、年に数回は職場に顔を出して元気な姿を見せるようにしていましたね。最近では育休中の職員が定期的に集まる座談会なども行われており、育休中も職場との関係を緩やかに保ち続けることができる良い取組だと思います。

私自身は、互いの実家が千葉と福岡と遠方だったこともあり、育休中に地域の自主保育グループなどに参加し、地域社会との関わりを広げることも心がけていました。こどもたちが多様な人たちと触れ合う経験をするのももちろんですが、私自身の視野を広げることの大切さにも気づく経験になったと感じています。

職場復帰に際して、不安な気持ちもありましたが、様々な経験を通して「心の根っこ」が着実に育っている我が子を見て、大丈夫だと自分自身に言い聞かせ、保育園に送り出したことを鮮明に覚えています。小学校に上がってからは、「第二の家庭」としての学童や指導員の存在に何度も助けられ、こどもだけでなく親である私自身も育てられ、支えていただきました。

夫はあまり積極的に家事を行わない人だったのですが、法務教官である先輩職員や同僚からの助言や説得のおかげで、今ではそれぞれの得意分野を生かして役割分担ができるようになりました。定型的な家事は夫に任せ、私は細々としたところや流動的・突発的なことへの対応を行っています。夫の職人気質の性格や考え方を尊重しつつ家事の進め方を調整するのは苦労の連続でしたが、私が不在のときでも家のことを任せて安心できるところまで成長してくれたと感じています。

私自身、仕事と家庭の両立はとても難しいと感じていますし、両立できているとは言い難いとも思っています。私にとって仕事と家庭は両立するものではなく、生活の中で調整・調和・兼ね合いを取っていくものなのかもしれません。すべてを完璧にこなそうとせず、「ちょうどいい塩梅」「程よく」という言葉を意識しながら自分の納得できるところを探ってきました。

何より大切なのは家族。家族の一大事のときは、最優先してことに当たりたいと思っています。逆に私が大事な仕事で立て込んでいるときは、その緊迫感がこどもたちにも伝わるようで、応援してくれるようにもなりました。どちらか一方だけを大切にするのではなく、どちらも充実させていく。この意識が相乗効果となって、仕事と家庭のバランスを取れる関係構築に繋がっていくのかもしれません。

平成28年、30年、令和3年、4年と4回ほど病気による入院を経験することに。そのときは本当に慌てましたが、職場の全面的な協力を得て治療に専念することができました。できるだけ業務上の迷惑をかけることがないように、前もって仕事を進めておこうとがむしゃらに頑張ったこともあります。そのとき上司に「周りをもっと頼っていいんだよ。」と声をかけてもらったことで気持ちが楽になり、仕事も不安も抱え込まないように心がけることができるようになりました。

こどもたちも心配だったと思いますが、優しく気遣ってくれるようになりましたね。自分のできることは自分でやろう、という意識が育ったのかもしれません。大変な思いをさせてしまいましたが、家族の結束力はここでより高まったと思います。

産休、育休、病気での入院を経て昨年からは再び当直業務にも入るようになりました。中学生になったこどもたちも、自分のことは自分でできるようになったものの、夫や私が夜勤・当直で不在になるときは、その数日前からこどもの学校や習い事の予定・持ち物・提出物の確認をするようにしています。夫や娘、息子とすれ違う日が増えましたが、そのぶん情報を共有することを意識しています。玄関に置いたホワイトボードに家族へのメッセージを書き合ったり、他愛もない絵やメッセージを付け加えたり。私たちらしいコミュニケーションを大切にしています。家族のスケジュールが合う日には、何をしてみんなで遊ぼうかと意見を出し合うなど、ささやかながら最高に幸せな時間を大切にする毎日を送っています。

娘が中学3年生、息子が中学1年生になり、手がかからない年齢になってきて、これからは生活に少しゆとりが生まれてくるかと思います。こどもたちが小さかった頃は毎日のことで精一杯でしたが、最近は自分を振り返る時間も持てるようになってきました。

こどもの成長を感じるのと同時に、少年鑑別所にいる少年たちと自分のこどもたちの年齢が近くなってきたという現実も目の当たりにしています。それぞれに異なる背景があり、個人・家族によって抱える様々な特性や問題があるということをひしひしと感じる日々です。我が身を振り返りつつ、家族と過ごせる時間を大切にしながら、仕事と家庭の両方を充実させていけるように向き合っていきたいと思います。

現在私が勤務している庶務課の用度係は、4人のメンバー中3人が子育て期の職員です。チーム内で情報共有を図り、互いにフォローし合いながら業務を進めています。自分ができること、誰かをフォローすること、そして誰かを頼ること。これらは日頃の仕事に対する真摯な姿勢があれば、ともに助け合って乗り越えていくことができるはずです。

同じ子育て期と言っても、人によって仕事のスタンスや得意分野は異なるので、身近にいるメンバーからいい刺激をもらっています。

今、自分の子育てが少し落ち着いてきて思うのは、私が入省した当時、まだ子育て支援の制度が不十分だった頃に活躍していた女性職員の皆さんの大変さです。その先輩たちが勝ち取ってきたのが、今私たちが活用できる子育て支援に関わる制度。先人に感謝の気持ちを持ちつつ、これからの制度をより良くしていくための提案もしていきたいですね。これからの子育て世代の方々を応援しつつ、これまで支えてくださったたくさんの方々へ恩返ししていけたらいいなと思っています。

人生はマニュアルどおりには行かないもの。なぜうまく行かないのかと落ち込むこともありましたが、その経験が今の仕事で行き詰まったときの糧になっているような気もします。人それぞれ多様な価値観があり、その多様性が生かされる職場となるよう自分自身にできることを考え実行していくことも、これからの私たちの役割なのではないかと思います。

Aさん

40代

Bさん

30代

Cさん

30代

Dさん

40代 Bさん

Bさん Dさん

Dさん Aさん

Aさん Cさん

Cさん Cさん

Cさん Aさん

Aさん Bさん

Bさん Aさん

Aさん Bさん

Bさん Dさん

Dさん Aさん

Aさん Dさん

Dさん Cさん

Cさん Aさん

Aさん Bさん

Bさん Dさん

Dさん Aさん

Aさん Cさん

Cさん Bさん

Bさん Aさん

Aさん Bさん

Bさん Bさん

Bさん Dさん

Dさん Bさん

Bさん Aさん

Aさん Cさん

Cさん Bさん

Bさん Aさん

Aさん Aさん

Aさん Cさん

Cさん Dさん

Dさん Bさん

Bさん Aさん

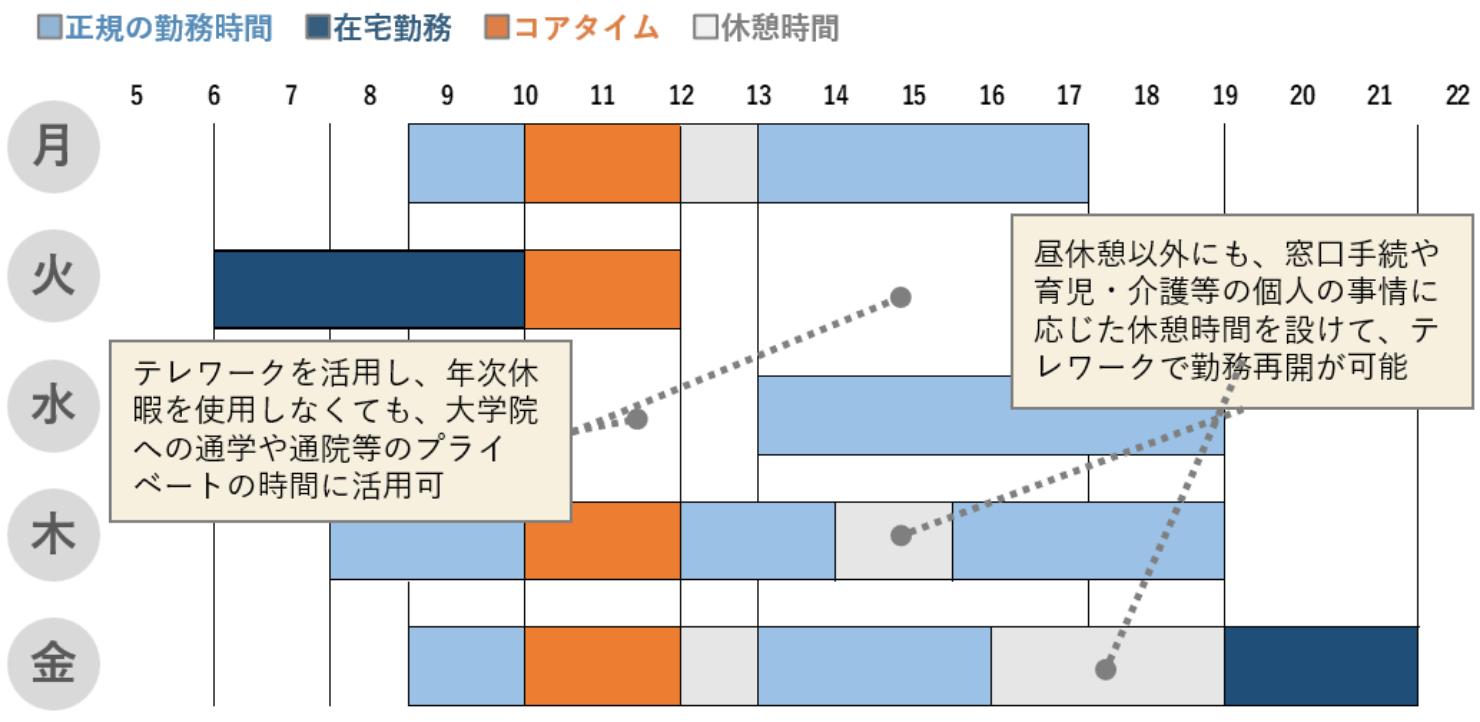

Aさん木曜日の夕方に開講している大学の講義に出たいけど、定時後に出ると間に合わないんだよな・・・

朝早く打合せがある日は早めに帰りたい・・・

家の近所の保育園へのこどもの送りと迎え、どちらかは妻と分担したいけど、

定時に職場からだとどちらも間に合わないんだよな・・・

休憩時間が1時間半にできれば、昼休みにオンラインで英語の勉強ができるな・・・

午後は国会対応で出勤する必要があるけど、午前中は家で集中して作業を進めたいな・・・

人事院作成資料を基に内閣人事局が編集

こうした制度は、公務運営上の支障がない範囲で活用できます。

詳細の使い方や申請のルール等についてはこちら。