取水事業者対応に関して、先進的に取組を進めている地方公共団体等を紹介します。

鳥取県

産業用水源や水道用水源の多くを地下水に依存している鳥取県では、2000年代半ばにかけ、大山地域に地下水を大量に採取する飲料メーカーの進出が相次ぎました。

当時、地下水を保全する制度やデータも未整備であったことから、議会においても地下水保全の必要性に関する議論が活発化しました。

そこで、鳥取県では、県内の大学との共同研究による地下水に関する調査の実施とともに、平成23年に「持続可能な地下水利用に係る検討会」を設置して条例化の検討に着手し、平成25年に「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」を施行しました。

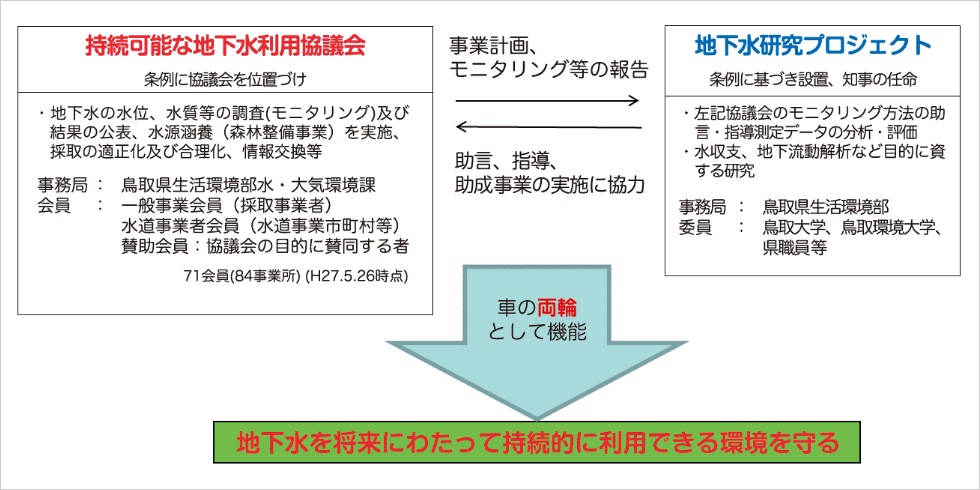

また、平成25(2013)年7月に条例に基づき、地下水利用事業者と賛助会員により構成される「鳥取県持続可能な地下水利用協議会」を設立し、地下水の水位・水質モニタリングや啓発活動等を行っています。

- 内閣官房水循環政策本部事務局(2019):地下水マネジメントの手順書

- 技術資料編 pp.41-46(地域の地下水の概況整理事例)

- 技術資料編 p.51(協議会と研究会の両輪による持続的な利用環境の確保)

- 鳥取県ホームページ:「鳥取県持続可能な地下水利用協議会」について

- 九鬼貴弘・丁田充(2018):鳥取県での地下水保全への取組について.地下水学会誌 vol.60-2 pp.131-138

地域の地下水の概況整理事例

北杜市

山梨県北杜市の旧白州町では、昭和50(1975)年代からの地下水取水企業の地域参入を機に水道水源への影響の懸念が広がりました。

地域住民の保全の要望を受けた町は、平成8(1996)年に「白州町地下水保全条例」を制定するとともに、大規模事業者に働きかけて「白州町地下水保全・利用対策協議会」を平成10(1998)年に設立し、事業者が費用分担して設置した観測井によるモニタリングを開始しました。

平成16(2004)年11月に旧白州町を含めた北巨摩郡7町村が合併し、北杜市が誕生した後も観測は継続されており、地下水取水事業に対する地域住民の理解にもつながっています。