地下水とは

地下水は、専門的には、『広義には、地表面より下に存在する水(土壌・岩石の間隙や割れ目に存在する水)の総称。地下水面より上にあり、隙間が水で満たされていない領域(不飽和帯という)の水を土壌水、地下水面(自由地下水面という)より深く、隙間が水で満たされている領域(飽和帯という)の水を地下水として区別する場合もある。(地下水用語集、日本地下水学会)』とされています。

また、我が国において、地下水を定義した法律はなく、水循環基本法にも地下水の定義はありません。一般に、自然物についての法律的定義は、法文上になくても不都合はないと考えられています。

一方、地方公共団体が条例によって地下水の採取等を規制する場合には、地域の実情により、多様に定義されています。

条例に見られる地下水の定義(例)

- 雨水等が地下に浸透して蓄えられた地下に存在する水をいう。

- 地下を流れ、又は地下に停滞し、地下水面を形成する水をいい、地下から自然に、又は人為的に地表に流出する水を含むものとする。

- 水の循環系において、市域の地表面下にある水(温泉法、鉱業法除く)をいう。

- 井戸により採取するすべての地下水源をいう。

- 工業用水、飲用水、農業水及び消雪、冷房、水洗設備等に使用するため、掘さくした井戸により採取するものをいう。

- 事業用又は生活の用に供するため、井戸により採取する水をいう。

- 井戸水、湧水、伏流水その他の地表面下に存在する水(温泉法、鉱業法除く)をいう。

- 地下から揚水設備により採取するすべての水(温泉法を除く)をいう。

各種利活用

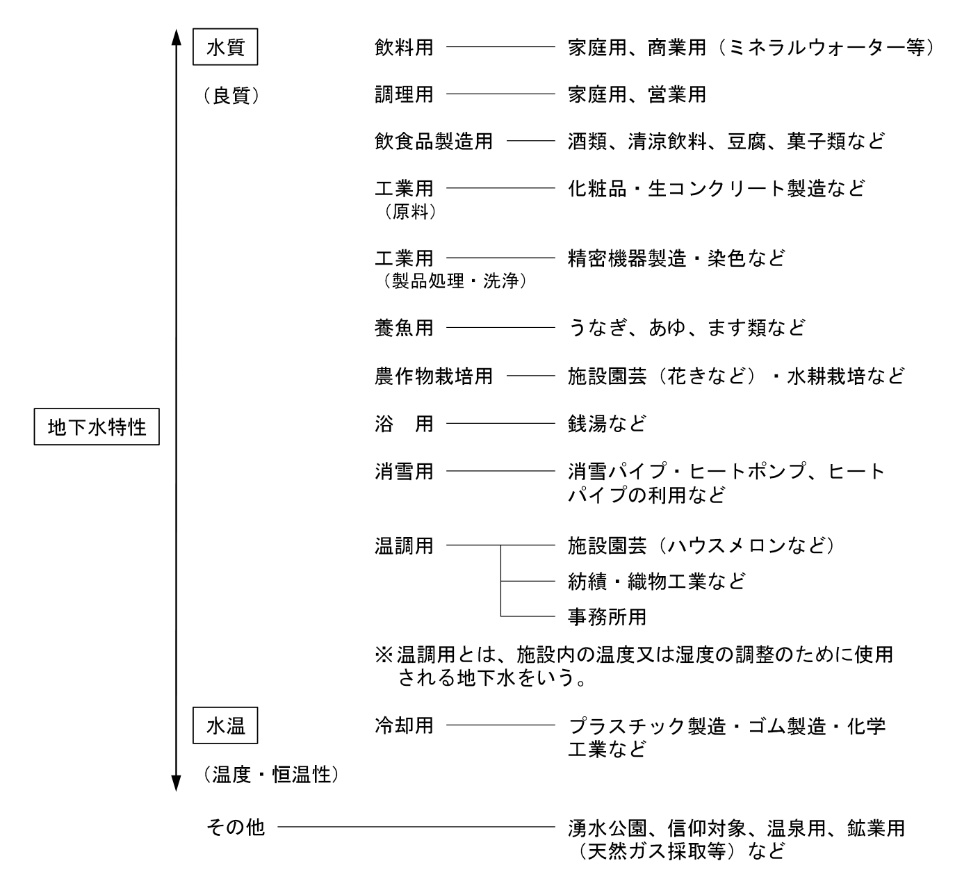

地下水は、井戸から容易に水が得られる簡易性、他の水資源に比べて一般に安価である経済性、表流水に比べて夏は冷たく、冬は温かい恒温性等の特性を有しているため、工業用水(冷却用、洗浄用等)、生活(水道)用水(飲料用、調理用、浴用等)、農業用水(農作物栽培用等)、積雪地域の消雪用水など多様な用途に利用されています。

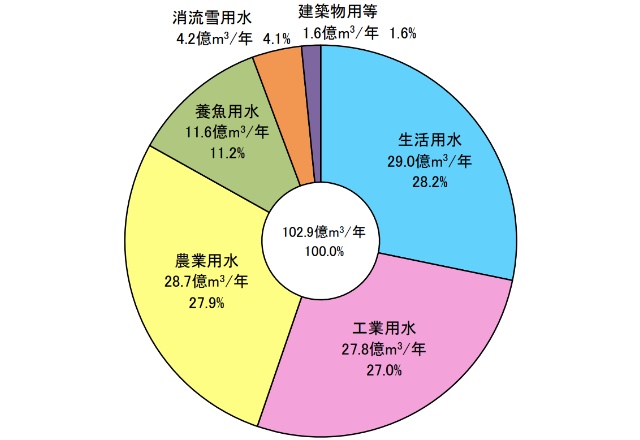

地下水使用の用途別割合

令和3年版 日本の水資源の現況

(国土交通省水管理・国土保全局水資源)

地下水特性からみた用途の分布

平成25年版 日本の水資源

(国土交通省水管理・国土保全局水資源)

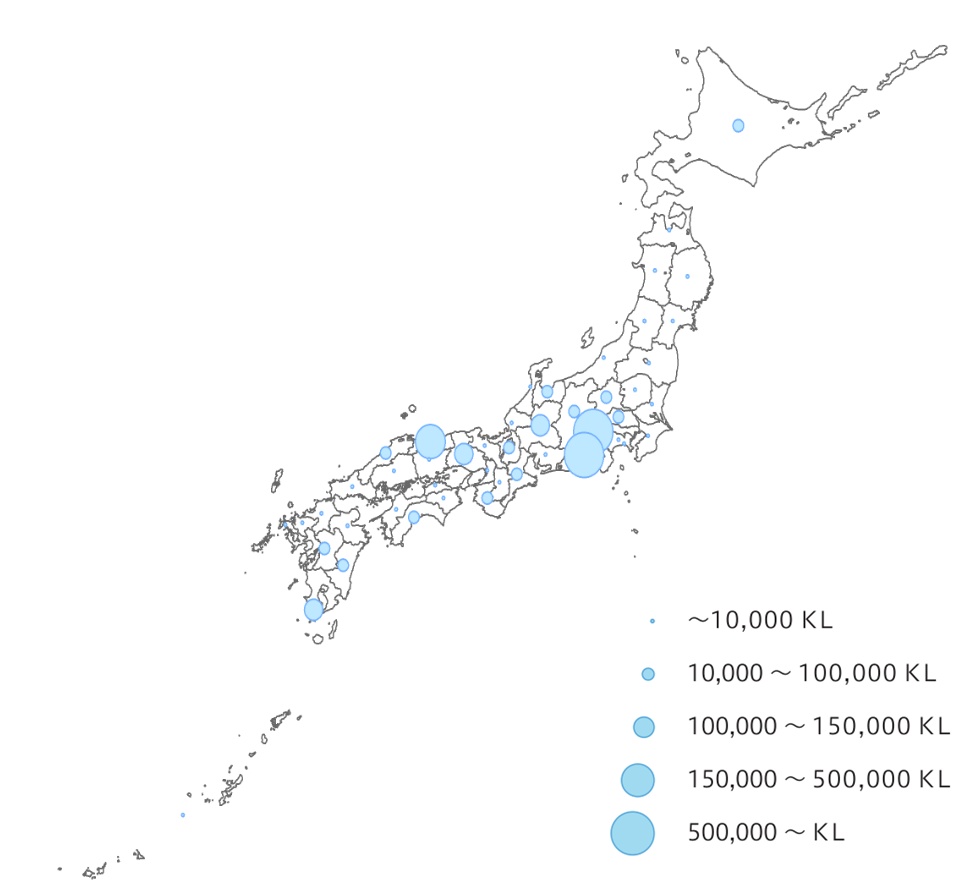

地下水を直接の原料とするミネラルウォーターの生産が全国各地で行われており、また、工場の洗浄用水や冷却用水などの様々な用途に全国で用いられています。

ミネラルウォーター都道府県別年間生産数量(2016年)

内閣官房水循環政策本部事務局(2019):

地下水マネジメントの手順書 p.11

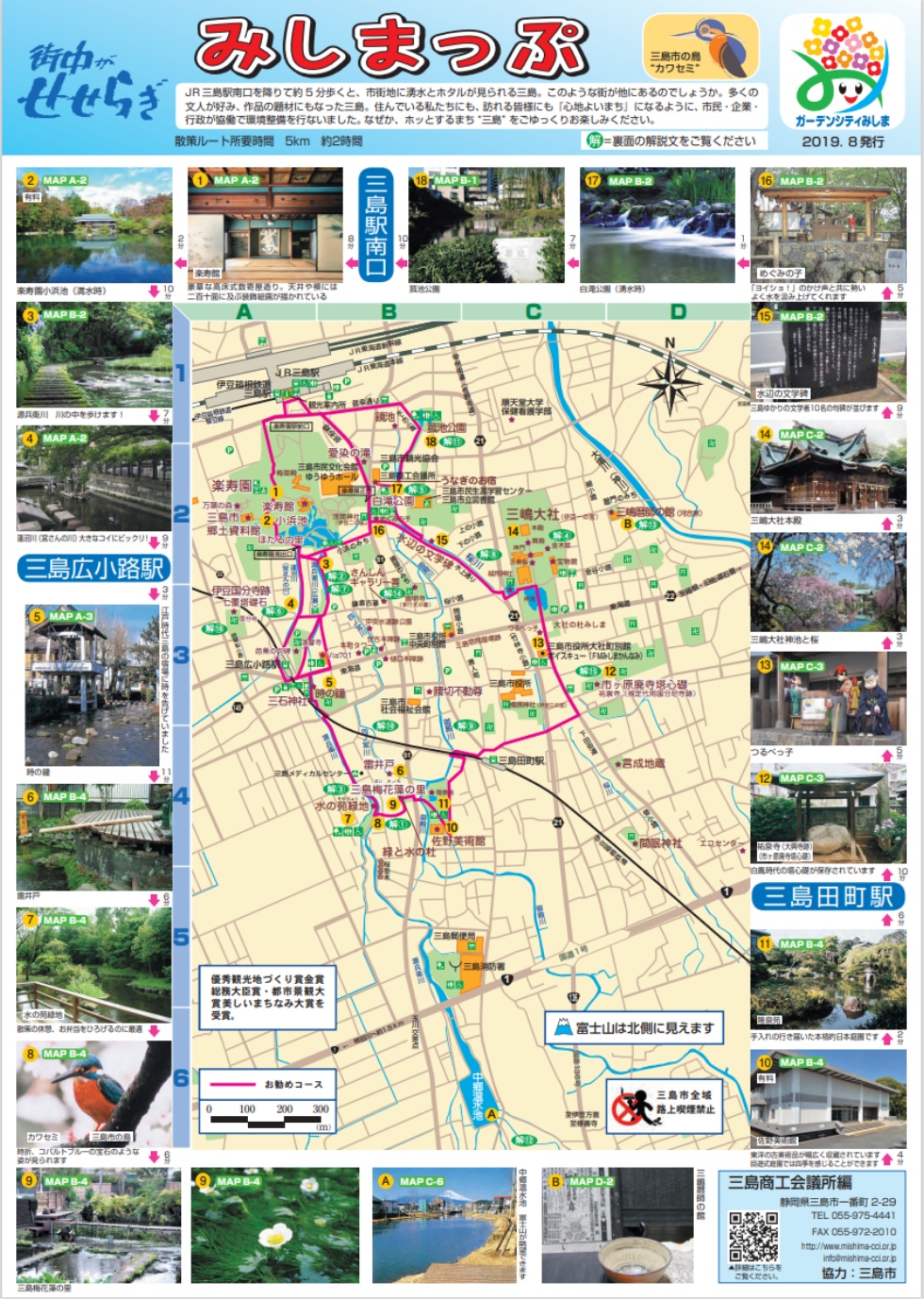

地下水は、日常的な利用以外に、名水や湧水の観光資源としての活用、地域の地下水で生産した物産品のブランド化、豊富な地下水を活用した地場産業の振興や企業誘致等、地域資源としてまちづくりや地域の活性化のために活用される場合があります。

湧水めぐりを活用した観光マップの事例

名水により観光地としての地域ブランド向上に取り組んでいる全国の事例

地下水障害

地域の地下水の実態を把握せずに無秩序に地下水を汲み上げた場合、周辺の地下水利用を阻害したり、地域における地下水の持続的利用を困難にさせる場合があります。

地下水の利用に支障が生じる要因としては、井戸枯れ、地盤沈下、塩水化、地下水汚染、湧水消失・湧出量減少などが挙げられ、これらは地下水障害と言われています。

| 地下水障害 | 現象の一般的な特徴 |

|---|---|

| ① 井戸枯れ | 過剰揚水や掘削工事等の人為的要因により地下水位が低下し、井戸内に流入する地下水が少なくなり、井戸が干上がる現象。 |

| ② 地盤沈下 | 粘土層が近接する帯水層からの過剰揚水により、粘土層中の間隙水が流出し、粘土層が圧密収縮した結果として地表面が沈下する現象。 |

| ③ 塩水化 | 沿岸部において過剰揚水により海水が帯水層中を遡上し、地下水に塩水が混入し、地下水の塩濃度が飲用や農業用に適さないほど高くなる現象。 |

| ④ 地下水汚染 | 人の健康に有害な物質が地中を移動して帯水層に達し、地下水が汚染された状態。原因としては、人の生活や生産活動に由来する場合と、砒素など自然由来による場合がある。 |

| ⑤ 湧水消失・湧出量減少 | 雨水浸透面の減少による涵養量の変化、過剰揚水、地震災害等の自然的要因などによって周辺環境が変化し、湧出量が減ったり消失する現象。 |

リスクの予防保全

気候変動に伴って発生する渇水や過剰揚水による井戸枯れ、塩水化、地下水汚染、地盤沈下等の地下水障害、あるいは有害物質の漏洩事故のような不測の事態など、潜在的な地下水障害リスクは、どのような地域にもあります。

地下水障害の兆候を早めに察知したり、万一障害を生じた場合の対処を適切に行うためには、地下水利用を行う前(利用していない状態)のデータと、安定して地下水を利用できている状態のデータの双方を得ておくことが有用です。

また、継続的な観測により地下水の動態を把握するとともに、データを公表することにより関係者で現状認識を共有することが、地域が一体で地下水マネジメントに取り組む上で有用です。

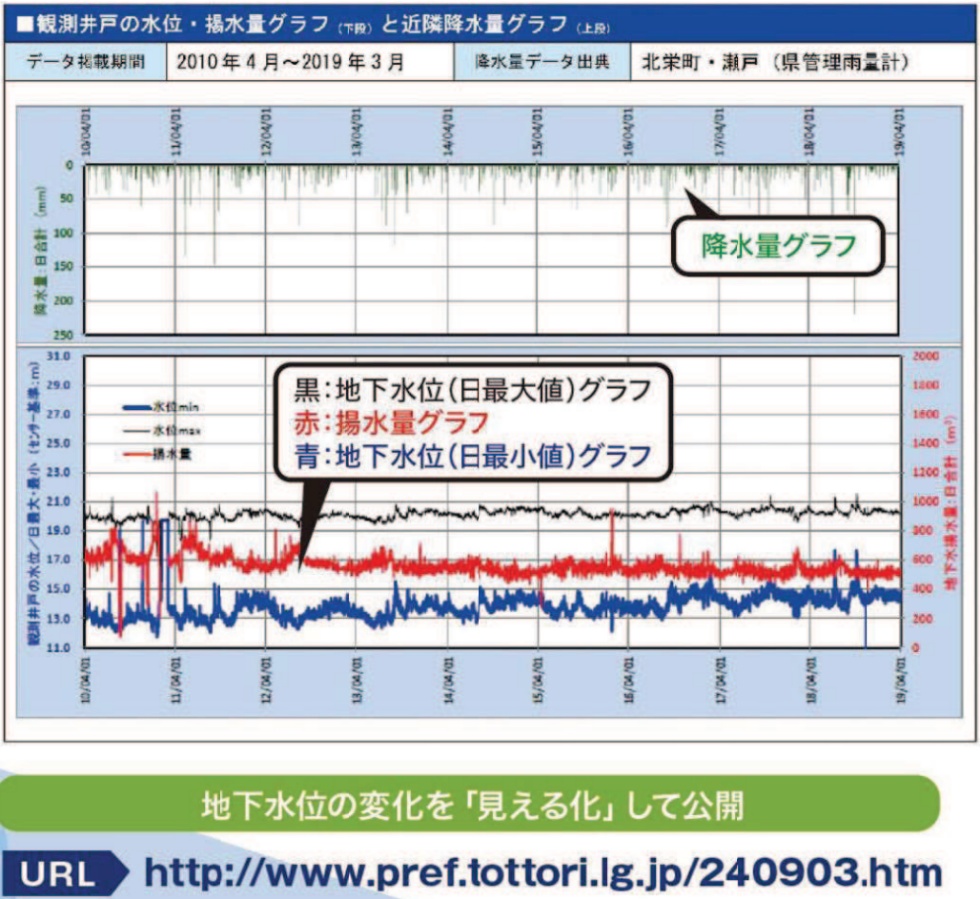

継続的な地下水の動態観測と公表事例

- 鳥取県持続可能な地下水利用協議会では、県内各地の水道水源井戸および地盤沈下監視井戸等について、情報を整理し、水位、揚水量、地盤情報等の数値データを取りまとめて、ホームページ上に掲載して県民へデータを公開しています。

- 大野市では市内16か所の簡易観測井で、市民の協力により、ほぼ毎日、地下水位の観測と地下水位掲示板の掲示の更新が行われており、市民が湧水の状況と地下水位を日常的に照らし合わせて地下水位変動を意識するための「見える化」が図られています。

- 豪雪により大量の地下水が融雪用水として汲み上げられて地下水位が大幅に低下した場合、地盤沈下を生じる恐れがあることから注意報・警報等を発令して、市民に地下水利用の抑制を呼び掛けている自治体があります。

協議会HPにおける地下水位の「見える化」の例

出典:鳥取県持続可能な地下水利用協議会パンフレット

春日公園観測井 地下水位表示版

御清水観測井 地下水位表示版

地域住民に向けた地下水保全効果の「見える化」の例

出典:大野市地下水年次報告書~令和3年度版~

地下水マネジメントとは

地域全体における地下水の保全と利用を、どのような状態でバランスをとることが望ましいと考えるかは、地域の実情や目的によって異なり、より自然状態に近い保全重視とするのか、利用重視とするのかは、地域の合意によって選択されるものです。

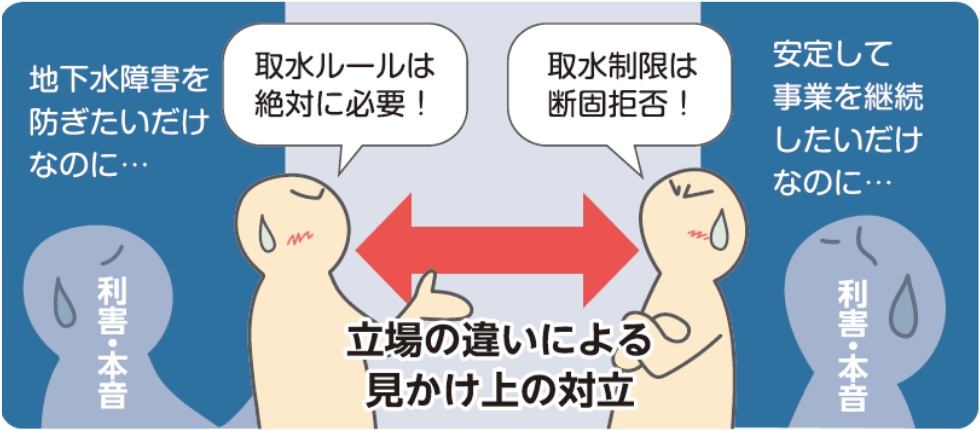

その際、関係者の立場と意向が個々に異なる場合があり、それぞれに異なる情報や課題認識を元に発言を行うと、議論が成り立たず、地域としての合意が得られないこともあります。また、取組の内容についての立場が異なるだけで、見かけ上の対立を生じてしまう場合もあります。

立場の違いによる見かけ上の対立

地下水マネジメントの手順書 技術資料編

地域の行政、住民、取組団体、事業者等の様々な地下水関係者が、同じ情報をもとに、客観的な事実として地下水の現状や履歴を理解し、共通の課題認識を持つ必要があり、柔軟な運用によって妥協点を探る協議の場が求められ、その形の一つとして地下水協議会が挙げられます。

利害を明確化しマネジメントするための協議会

地下水マネジメントの手順書 技術資料編

水循環基本法に基づく「水循環基本計画」では、水循環に関する施策の基本方針の一つを「水の適正な利用及び水の恵沢の享受の確保」とし、持続可能な地下水の保全と利用の推進を施策として、それぞれの立場や意向が異なる関係者の相互理解と合意形成を図りながら、地域全体として効率的・効果的な地下水マネジメントを行うことを目指して取り組むこととしています。

地下水の利用や地下水に関する課題等は一般的に地域性が極めて高いため、課題についての共通認識の醸成や、地下水の利用や挙動等の実態把握とその分析、可視化、水量と水質の保全、涵かん養、採取等に関する地域における合意やその内容を実施するマネジメント(以下「地下水マネジメント」という。)を、地方公共団体などの地域の関係者が主体となり、地表水と地下水の関係に留意しつつ、連携して取り組むよう努めるものとする。

水循環基本計画 第1部

1 流域における総合的かつ一体的な管理(地下水の適正な保全及び利用)より

| 観点(注) | 取組 | 取組方策の例 | |

|---|---|---|---|

| 日常的な利用 | a) 水道用水 |

|

|

| b) 事業場用水 |

|

||

| c) 農業用水 |

|

||

| d) 養魚用水 |

|

||

| e) 消流雪用水 |

|

||

| f) 飲食品製造 |

|

||

| 地域活性化への活用 | a) 観光資源利用 |

|

|

| b) 地方創生 |

|

||

| リスクの予防保全 | a) 揚水設備設置時の手続き |

|

|

| b) 揚水設備能力の制約 |

|

||

| c) 水質保全対策 |

|

||

d) 地下水涵養(かんよう)の促進 |

|

||

| e) 啓発活動等 |

|

||

| f) 協力金等 |

|

||

| g) 緊急時対策 |

|

||

| h) 防災用水利用 |

|

||

| i) 条例に基づく保全体制(保全) |

|

||

| j) モニタリング等調査 |

|

||

| k) 実態把握調査 |

|

||

| 地下水障害解決 | a) 地下水汚染物質の除去 |

|

|

| b) 条例に基づく保全体制(解決) |

|

||

(注)地域社会と地下水の関わりを4つの観点でとらえた場合の分類

令和4年版 水循環白書

地下水マネジメントの必要性

地盤沈下対策に係る法整備や各地域における条例整備に加え、各地で独自に行われた取組により、広域的な地盤沈下や地下水の枯渇といった地下水障害は沈静化してきました。

一方で、依然として過剰な地下水利用や人間活動に起因する地下水汚染による被害が生じているところもあり、その場合は対応が後手に回らざるを得ないことから、課題の解決等に苦慮するケースもあります。また、地下水の過剰な汲み上げによって生じる地盤沈下は、不可逆的な現象で回復が困難であるため、その後は洪水や高潮のリスクが半永久的に高まることとなり、防災上の観点からも問題は大きいといえます。

こうした事象を未然に防ぎ、また生じた問題に適切に対応するためには、依然として全容の把握が困難な地下水について、その実態や情報の収集を図るとともに、将来に向けての保全や利活用の方策について、関係者全体の共通課題としてとらえ、検討していく必要があります。

現在、日本の地下水利用は、生活用水、工業用水、農業用水、養魚用水、消流雪用水、建築物用水等を合わせて約100億m3/年と推計されています。こうした中、地球温暖化対策、ヒートアイランド対策、再生可能エネルギー利用、防災用・災害時の利用など多面的な地下水利用が広がっています。また、地下水の良質な水質、安定した水温といった特徴を活かし、半導体製造工場や半導体関連企業の集積が進んだ地域やわさび栽培が盛んになった地域もあります。

近年では、地下水や湧水を保全・復活させるとともに、地域の文化や地場産品と組み合わせることにより、地下水・湧水を観光振興や特産品(ブランド化)に活用する新たな動きも見られます。また、ミネラルウォーター市場の拡大に伴う工場進出など、企業の積極的な地下水利用も進みつつあります。

さらに、地球温暖化対策として再生可能エネルギーの本格的な導入を図る観点から、地中熱の積極的な利用が期待されています。

このように、地下水に対するニーズが多様化する中で、地下水の適正な保全と利用に着目した総合的な地下水管理・利用のあり方、すなわち「地下水マネジメント」の取組がますます重要となってきています。

- 地下水マネジメントの手順書(内閣官房水循環政策本部事務局)