本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて

他国の主張分析

コラム 『武備志』にみる明代海防の理想像と尖閣諸島の位置づけ(簡略版)

平野 聡 (東京大学法学部教授)

※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。

中国政府は、2012年9月に発表したいわゆる『釣魚島白書』の中で、尖閣諸島の中国における呼び方である釣魚島とその附属島嶼について「歴史・地理・法理において中国の固有の領土であり、中国は争う余地のない主権を擁する」「明朝初期から中国は、東南の沿海において倭寇を防御するために、釣魚島を海防の範囲に組み入れた」と主張しています。具体的には、16世紀半ばに倭寇鎮圧で功績があった官僚・胡宗憲が幕僚の鄭若曾に執筆させた『籌海図編』、1605年出版の『乾坤一統海防全図』、そして1621年に兵法家である茅元儀が著した『武備志』といった兵法書を列挙し、その中に「釣魚嶼」「釣魚山」という島の名前が現れることを以て「根拠」としています。しかし、それは適切なのでしょうか。

そもそも明は建国当初、諸外国に朝貢を呼びかける「鄭和の大航海」を実施し、あるいは「釣魚嶼」の存在を記した航海・羅針盤操作の指南書『順風相送』も存在しますので、この時代に外洋を航行する船舶が存在しなかったわけではありません。しかし明は、皇帝を「天下の主」として仰いだ朝貢国にのみ貿易の恩恵を提供し、無関係な民間商人を貿易から締め出すという厳格な「海禁」を実施しました。

この結果、自由な貿易を求める民間人が日本の武装した商業集団と結びついて倭寇となり、沿岸部を荒らすことが常態化していました。しかも明の日常的な地方防衛体制である衛所制は、末端の軍人への搾取がひどく、海防体制は危機に陥りました。やがて明は、浙江から福建・広東にかけての沿岸の島々から退却してしまい、倭寇や民間人がはびこる無秩序な空間が広がったため、明による制海権自体が半ば空虚に陥っていました。今日の沖縄県を支配していた琉球との往来も、琉球王に称号を授けるために那覇に渡った冊封使の記録からして、もっぱら琉球人の知見・航海能力に頼っていたことが明らかです。

のち倭寇は、胡宗憲・戚継光といった武将の指揮のもとで辛うじて鎮圧され、そこで「海禁」も緩和されて南洋諸国との民間貿易も正式に認められたことから、明末にかけてこの地域の秩序は安定に向かいました。しかし日本との正式な関係は室町幕府の衰退とともに廃れ、日常的な海防体制も大陸の沿岸に退却したままでしたので、倭寇再来の可能性に備えた理想の海防の再建は大きな課題であり続けました。

そこで、明末に著された『武備志』の海防論は、倭寇が五島列島や朝鮮半島・黄海から、季節風に乗って襲来することを前提として、まず杭州湾の東に浮かぶ舟山群島での防備を尽くすべきことを強調します。そして、舟山群島を倭寇に突破された場合を想定して、一刻も早く浙江南部・福建・広東にかけての海防体制を再建し、とりわけ大陸の沿岸にある水寨(軍港)・衛所(駐屯地)や各省の将軍・士官は、自らの所轄地域だけでなく隣接する地域・省との連携体制を構築すべきこと、倭寇を発見した場合には決して島々に蔓延させず、大陸側に追い込み、上陸される前に殲滅することを説きます。そして、このような戦術の要になるのは、背後を山に守られ風を避けることができる湾口・良港であると説きます。

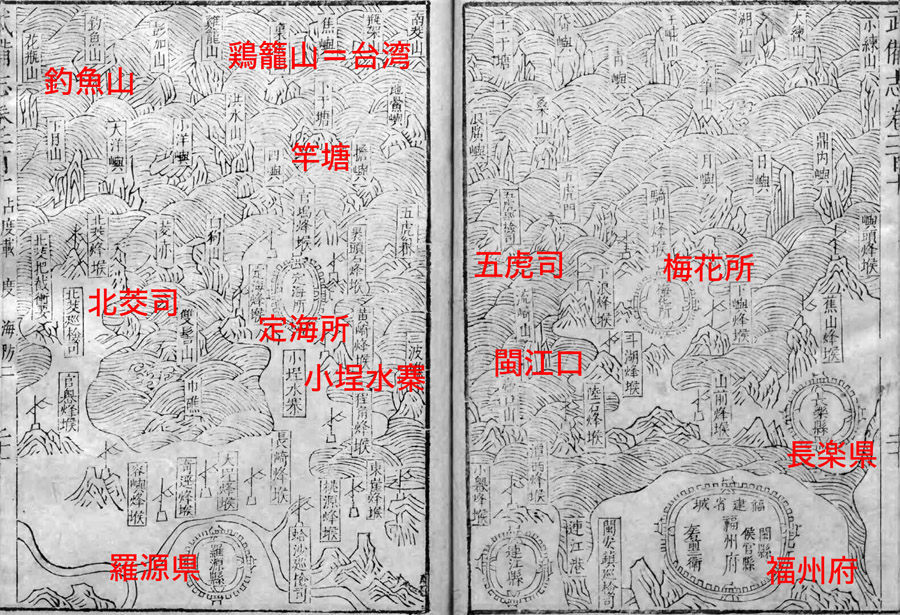

この中で、大陸から遠く離れた今日の尖閣諸島や台湾は、「釣魚山」「鶏籠山」の名で、付録の地図「巻二百十 福建沿海山沙図」の二十一頁表に現れます。しかし、本書の関心は徹頭徹尾、舟山群島と浙江以南の大陸沿海に注がれていることは、本書に現れる地名・島名を今日の白地図に落とし込んだ添付地図をご覧頂ければ一目瞭然です。台湾、さらにその東のはるか沖に浮かぶ尖閣諸島を海防の範囲として想定している可能性は片鱗も見られません。これらの島はあくまで、はるか沖合の航海中に見える島として古くから知られている存在、あるいは支配は想定されない伝聞の世界として、地図の片隅に表記されているに過ぎません。尖閣諸島は、風を避けうる湾口・良港でもありません。よって中国の主張は、史書に現れる地政学的な思考を無視し、他でもない明史の現実をも冒涜する、全くの空論なのです。

本編(PDF)を表示 >

中国東南沿海部地図(白地図バージョン) |

中国東南沿海部地図・全レイヤー重ねバージョン |