本网站刊登的资料等是在政府的委托项目下获得有识之士的建议进行调查、收集及制作的内容。本网站的内容并不代表政府的见解。

他国主张分析

专栏 从《武备志》看明朝海防的理想蓝图与尖阁诸岛的定位(摘要)

平野 聪(东京大学法学部教授)

※阅览PDF格式的文件需要Adobe公司提供的「Adobe Acrobat Reader DC」软件。如果您未安装该软件,请从此处下载。

Adobe Acrobat Reader DC

中国政府在2012年9月发布的所谓《钓鱼岛白皮书》中,就尖阁诸岛的中国称呼“钓鱼岛”及其附属岛屿,主张“无论从历史、地理还是从法理的角度来看,都是中国的固有领土,中国对其拥有主权是无可争辩的”,以及“早在明朝初期,为抵御东南沿海的倭寇,中国就将钓鱼岛列入海防范围”。同时具体列举了16世纪中叶镇压倭寇有功的将领胡宗宪授意其幕僚郑若曾编纂的《筹海图编》、1605年出版的《乾坤一统海防全图》,以及1621年兵法家茅元仪编纂的《武备志》等兵法书,以这些书中出现了“钓鱼岛”、“钓鱼山”这些名称为“依据”。然而,这样的依据是否合理?

实际上,在明朝建立初期就有敦促各国进行朝贡的“郑和下西洋”大航海,还有记载了“钓鱼岛”存在的航海及指南针操作的指南书《顺风相送》,因此,不能说在明代没有驶向大洋的船舶。然而,在明朝,只有在外国统治者承认明朝皇帝是“天下之主”时,明朝才会允许贸易作为恩惠,且实施了严格的“海禁”政策,完全不允许没有关系的民间商人进行贸易。

因此,追求自由贸易的民间商人逐渐与日本的武装商业集团结盟,形成倭寇,对沿海地区的骚扰也逐步常态化。同时,明朝日常的地方防御体系”卫所制”,存在对基层军人的严重剥削问题,导致海防体制陷入危机。最终,明朝从浙江至福建、广东一带的沿海岛屿撤退,这些区域因此沦为倭寇和民间商人横行的无序地带,明朝的制海权也在事实上变得名存实亡。此外,从册封使前往琉球那霸为琉球国王授予称号的记录来看,明朝与当时统治今日冲绳县地区的琉球之间的往来,几乎完全依赖琉球人的知识和航海能力,这一点也得到了明确证实。

后来,在胡宗宪、戚继光等武将的指挥下,才得以勉强平定倭寇。同时,明朝也放宽了“海禁”政策,并在正式允许与南洋各国进行民间贸易后,这一地区的秩序才在明末逐渐恢复平静。然而,与日本的正式外交关系持续中断,日常的海防体制也依旧退守于大陆沿岸。因此,重建理想的海防体制以应对倭寇再次来袭的可能性,始终是一个重大课题。

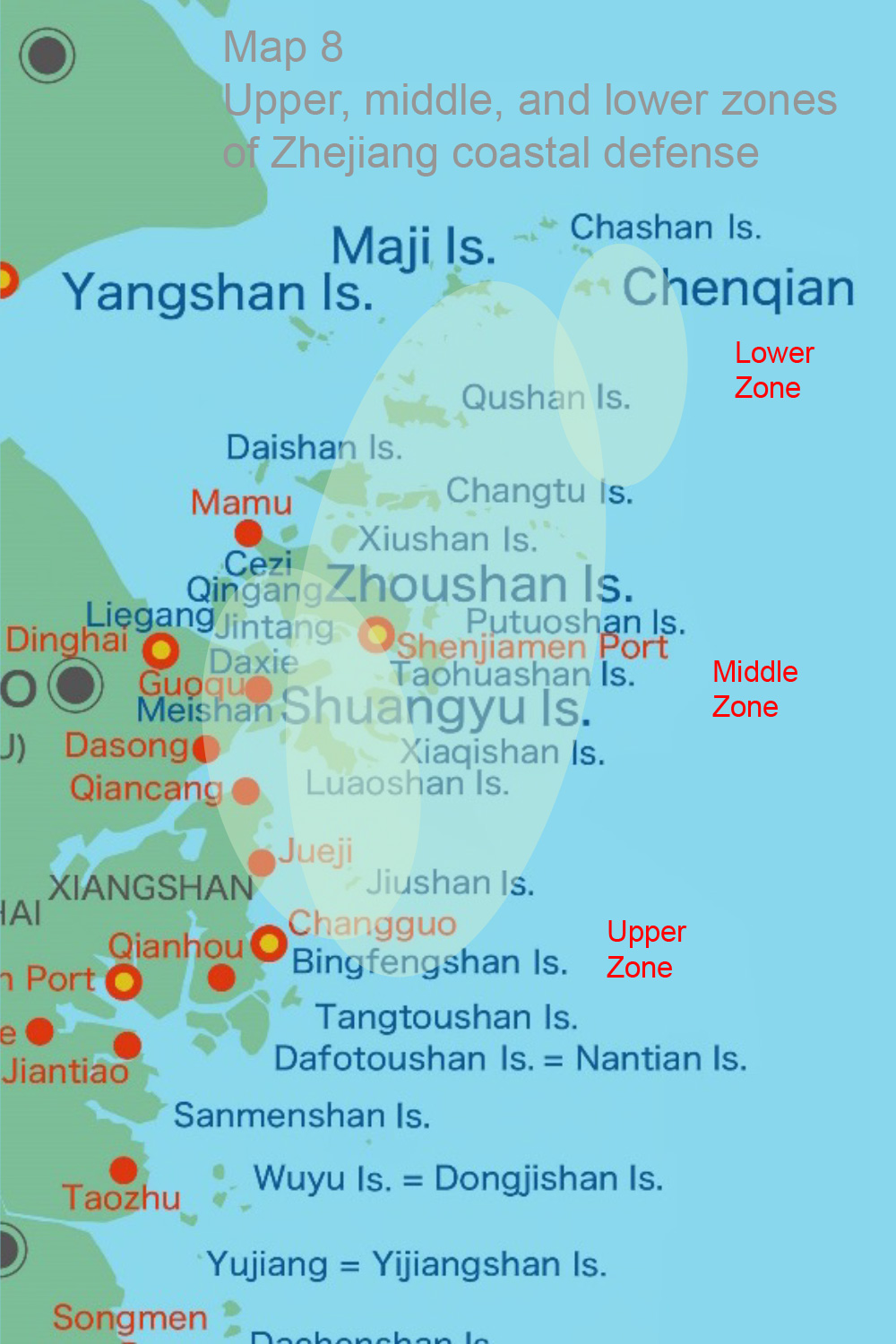

因此,明末撰写的《武备志》中的海防论,以倭寇是从五岛列岛、朝鲜半岛、黄海乘着季风来袭的情况为前提,强调应优先加强杭州湾以东的舟山群岛的防御。同时,《武备志》还设想了倭寇突破舟山群岛的情况,主张尽快在浙江南部、福建和广东等地重建海防体制。书中特别指出,大陆沿岸的水寨(军港)、卫所(驻地)与各省的将军、士兵不仅要负责自己管辖的地区,还应建立与相邻的地区、省份的合作体制;一旦发现倭寇,要避免其在各岛屿上蔓延,应尽量将倭寇逼到大陆一侧,在其登陆之前予以歼灭。此外,书中还指出,此类战术的关键在于那些背山避风的湾口和优良港口。

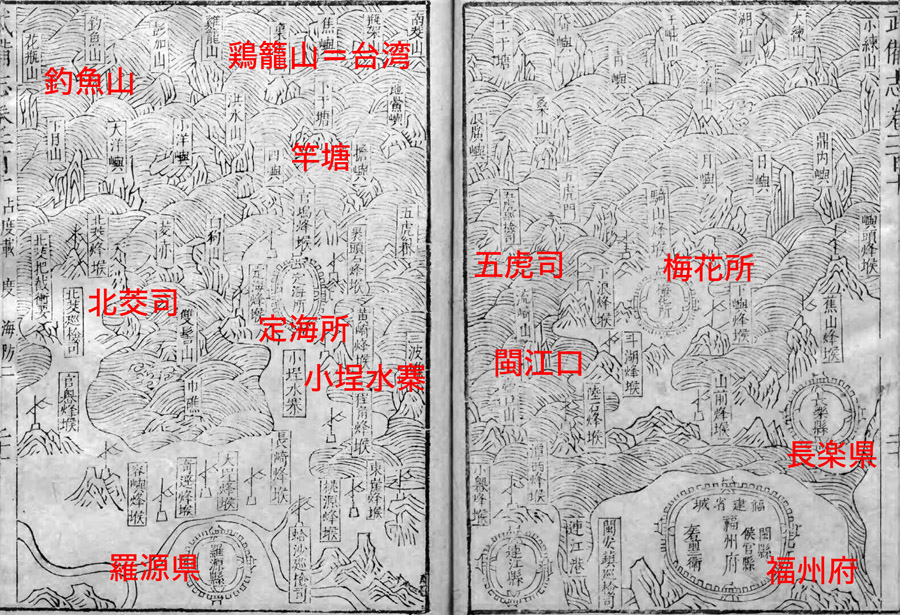

其中,今天远离大陆的尖阁诸岛和台湾,以“钓鱼山”、“鸡笼山”之名出现在附录地图〈第二百一十卷•福建沿海山沙图〉的第21页中。然而,本书关注的重点始终集中在舟山群岛及浙江以南的大陆沿海区域。这一点,只要确认将书中出现的地名、岛屿名称标注在空白的现代地图上的附加地图,即一目了然。在书中并未发现将台湾,以及台湾以东更遥远的尖阁诸岛视为海防范围的任何迹象。这些岛屿只不过是作为在遥远的海上航海中能看见的岛屿,而为人所知的存在,或者是作为完全没有想过要进行占领控制的传闻之一,而被标记在地图角落。此外,尖阁诸岛并不具备可避风的港湾或优良港口条件。因此,中国的主张无视史书中体现的地缘政治思路,甚至亵渎了明朝历史中展现的真实,完全是毫无依据的空谈。

显示本篇 (PDF) >

|

|