本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて

時代別テーマ解説

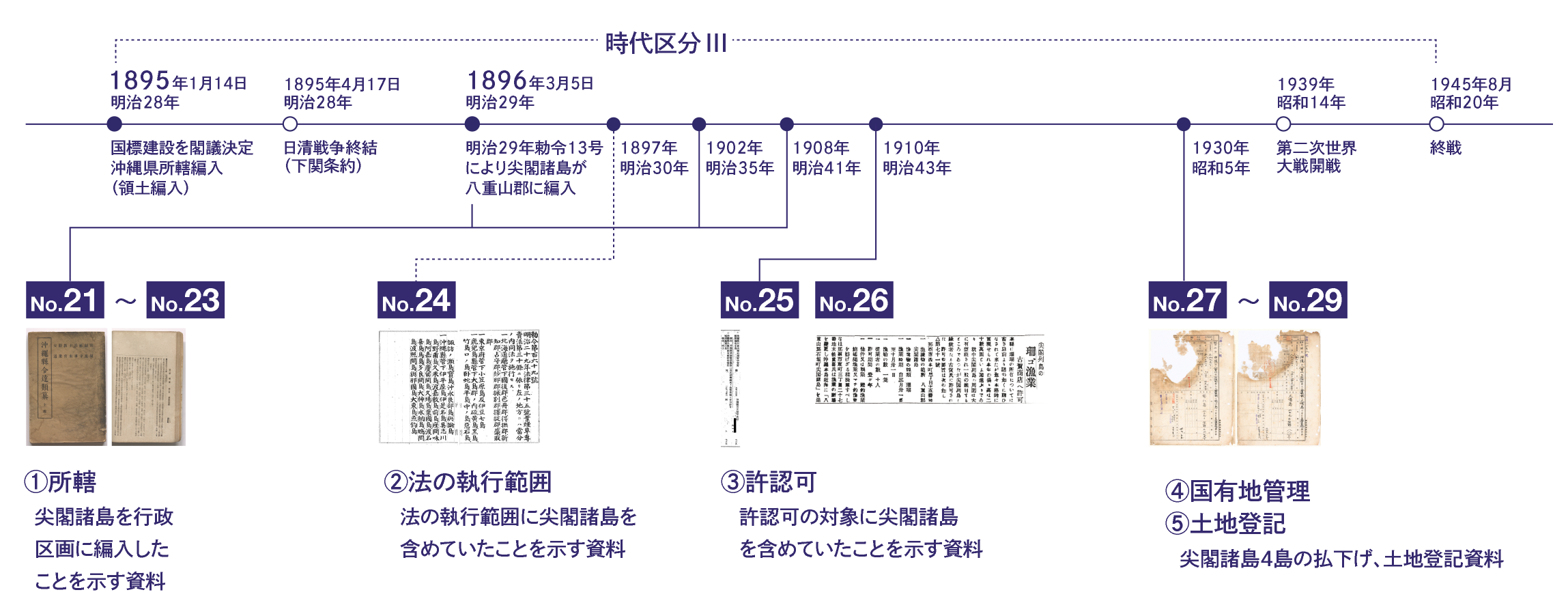

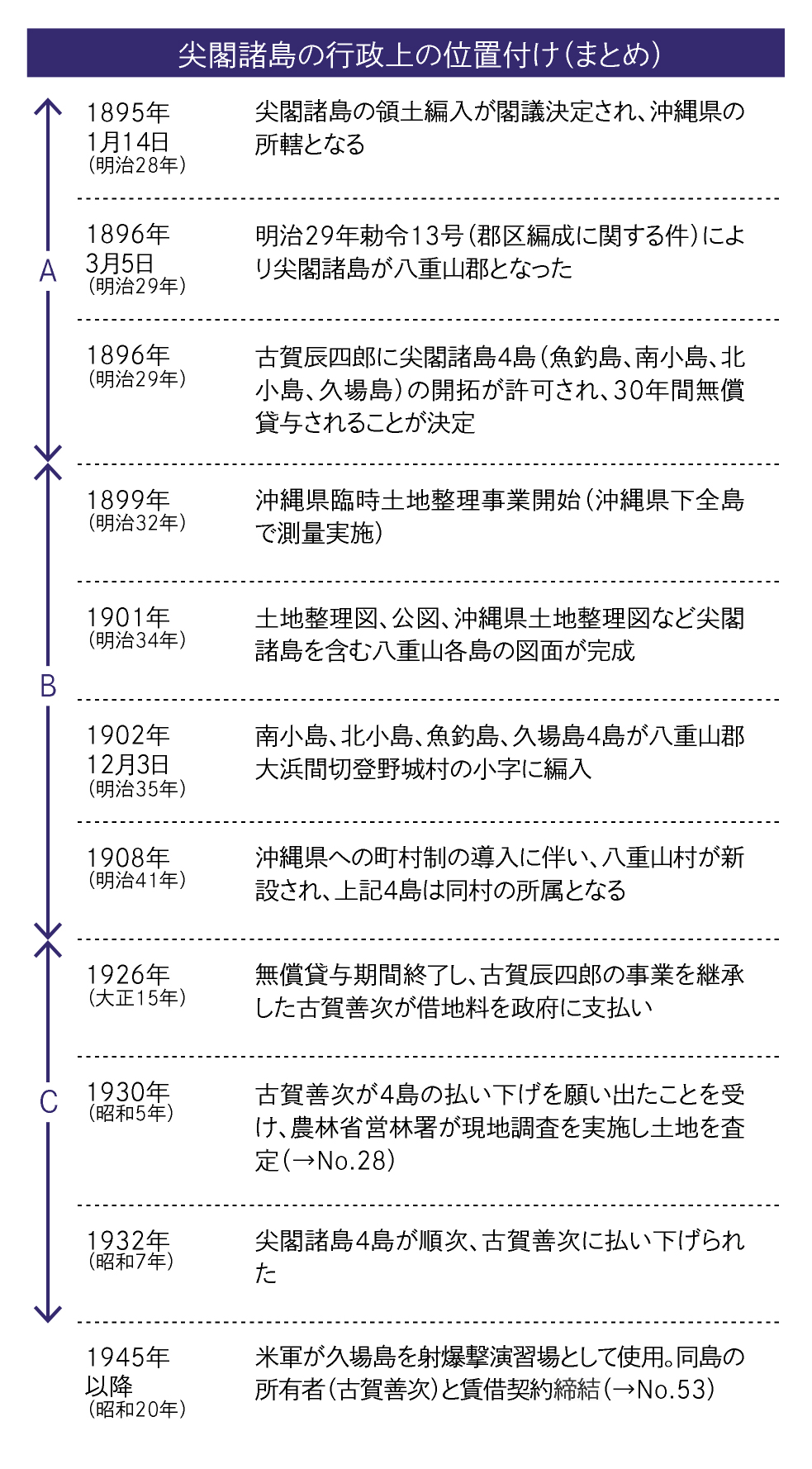

時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで

(2) 尖閣諸島の有効な支配

1. 所轄 - 尖閣諸島の行政区画への編入

領土(沖縄県)編入後、八重山郡の所属となる(表中A参照)

1895年(明治28年)の閣議決定によって沖縄県の所轄となった尖閣諸島は、編入翌年の1896年(明治29年)に、勅令第13号「沖縄県郡編制ニ関スル件」の公布によって八重山郡となった。

その後、例えば沖縄県の土地の状況等をまとめた『沖縄県統計書(明治28年- 明治29年)』には、魚釣島、久場島が八重山郡石垣島の所属とされ、両島の周囲や海上里程が記載されているNo.21。

1896年(明治29年)、沖縄県は尖閣諸島の開拓を海産物商人の古賀辰四郎に許可し、政府は、尖閣諸島4島を30年間無償貸与することを決定した。

登野城村の小字編入後、八重山村の所属になる(表中B参照)

1899年(明治32年)には、沖縄県臨時土地整理事業が始まり、沖縄県の全島で測量事業が行われ、1901年(明治34年)には尖閣諸島を含む八重山各島の図面が製図され、土地整理図として刊行された。

1902年(明治35年)には、測量結果をもとに宮古・八重山諸島の行政区画の再編が行われ、「沖縄県令第49号」No.22によって、尖閣諸島は八重山郡大浜間切登野城村の小字に編入されることが告知された。『沖縄県統計書(明治35年度)』には、南小島、北小島、魚釣島、久場島の4島が、「地目:原野」、「所属:八重山郡大浜間切登野城村」として記載されている。この頃は間切(まぎり)という地域単位が存在し、尖閣諸島は、大浜間切内登野城村の所属となっていた。

1903年(明治36年)には、臨時土地整理事業が完了し、1906年(明治39年)には、その事業成果を反映した沖縄県管内全図が刊行(刷新)された。

1907年(明治40年)には、沖縄県に島嶼町村制が施行され間切が廃止となり、1908年(明治41年)には、南小島、北小島、魚釣島、久場島の尖閣諸島4島(※1)は八重山郡八重山村の所属となったNo.23。

その後尖閣諸島は、石垣村、石垣町、石垣市と所属が変わっていくが、八重山諸島の属島としての位置づけは不変であり、継続的に管理が行われてきた。

※1 尖閣諸島のうち大正島は、1920年(大正9年)に八重山郡石垣村に編入された。

2. 法律の適用範囲

資料調査では、尖閣諸島の領土編入以降、塩専売法、煙草専売法、葉煙草専売法について、それらの法律の適用範囲に魚釣島を含めないことを確認した。

この報告書では、葉煙草専売法の適用範囲について勅令を掲載するNo.24。

3. 許認可

4. 国有地処分、管理

30年間の無償貸与後、尖閣諸島4島が古賀善次に払い下げられる(表中C参照)

5. 土地の登記

古賀善次に払い下げられた尖閣諸島4島(南小島、北小島、魚釣島、久場島)の各島は、その所有権の移転に伴い、土地台帳に登記されると共に、地租(不動産税)が設定された。

那覇地方法務局石垣支局には、尖閣諸島4島に大正島(官有)を加えた土地台帳が残されており、登記内容を修正した登記簿No.29もある(いずれも閉鎖された登記簿)。

領土編入以降、日本が行政権等の行使を通じて尖閣諸島を有効に支配してきており、いかなる国からの抗議も受けることはなかった。

※2 古賀善次が事業を引き継いで以降、尖閣諸島での開拓や経営は次第に縮小していった。1944年(昭和19年)10月には沖縄本島の中心地である那覇が空襲を受けた。那覇に居住していた古賀善次は、夫人とともに本土に疎開した。翌1945年(昭和20年)には、尖閣諸島は完全に無人化したと考えられている。

- 次のページは

- 時代区分 III(3)