本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて

時代別テーマ解説

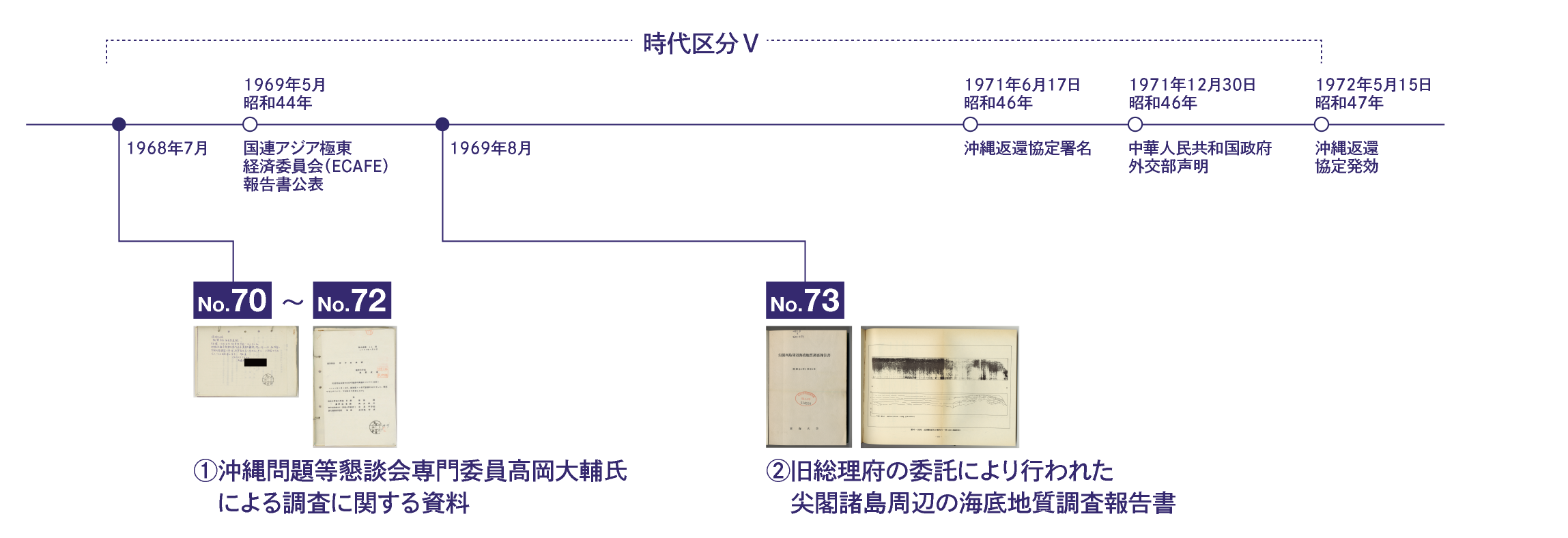

時代区分 V 沖縄返還前後の動き(1972年前後)

(2) 日本政府による尖閣諸島、周辺海域の調査

1. 沖縄問題等懇談会専門委員高岡大輔氏による調査

2. 尖閣諸島周辺海底地質調査

1960年代に入ると、東シナ海の海底資源に対する関心が国際的に高まり始めた(※1)。1966年(昭和41年)には、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の所属機関として、アジア沿海地域鉱物資源共同探査調整委員会(CCOP)が設立され(※2)、資源開発の可能性について議論が行われた。

CCOPの方では、1968年(昭和43年)10月から11月に米海軍の艦艇を用いた調査が行われ、調査報告書が翌1969年(昭和44年)5月に公表された(※3)。それには、「台湾と日本との間に横たわる浅海底は将来一つの世界的な産油地域となるであろうと期待される」ことが示され、東シナ海の広大な大陸棚における石油埋蔵の可能性に対する関心がさらに高まることとなった。

我が国においては、1968年(昭和43年)7月の高岡大輔氏による沖縄県訪問・尖閣諸島現地調査の後、報告会が総理府特別会議室で行われ(同年8月30日)、その後の関係者からの文書による見解も踏まえ、尖閣諸島一帯で急ぎ3次にわたる調査を行う必要があると結論づけた。

これを踏まえ、1969年(昭和44年)6月から7月にかけて、総理府の委託に基づき東海大学による尖閣諸島周辺海域の海底地質調査が行われた。この調査は、東海大学海洋学部、石油開発公団(当時)、琉球政府、琉球大学の研究者・関係者が参加して行われ、同年8月28日に総理府に報告書が提出されている。調査は、翌1970年(昭和45年)、1971年(昭和46年)と3次にわたり行われた。

東海大学付属図書館清水図書館には、3次に渡る尖閣諸島周辺海域の調査報告書が所蔵されている。また、同学船舶運航課には、調査で使用された船舶「東海大学丸II世」の業務報告書が残されており、本調査事業にあたって開示いただいた。業務報告書には、各年に尖閣諸島周辺の調査に従事したことが示され、1971年(昭和46年)の報告書には、尖閣諸島周辺海域における航跡図が示されているNo.73。

尖閣諸島周辺の海底資源への注目が高まる中、日本政府は尖閣諸島の調査を行い、また、周辺海域の海底地質調査を行った。

※1 セリグ・S・ハリソン『中国の石油戦略』(1978)

※2 CCOP:日本、韓国、中華民国(台湾)、フィリピンが発足当初の参加国

※3 Geological Structure and Some Water Characteristics of the East China Sea and the Yellow Sea. (1969) CCOP Technical Bulletin Vol.2

- 次のページは

- 時代区分 V(3)