本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて

時代別テーマ解説

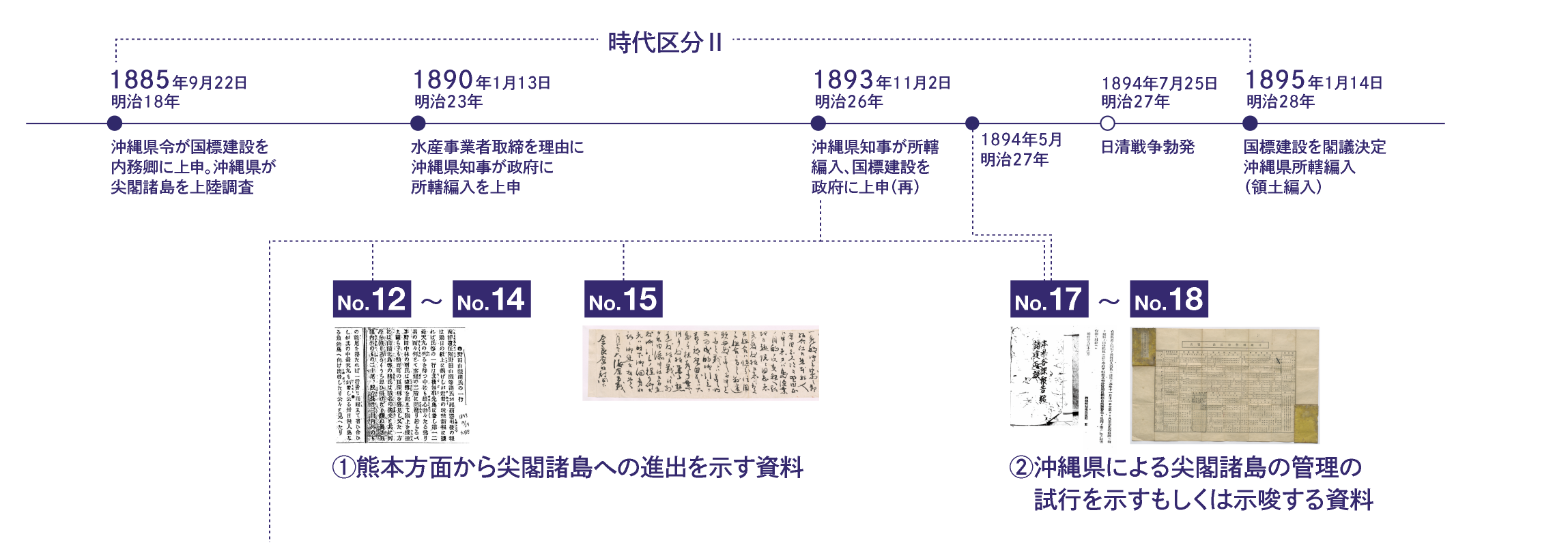

時代区分 II 沖縄県が調査を行って以降、領土編入前まで

(3) 各方面からの尖閣諸島への進出と再度の上申

1. 沖縄県から政府に再度の上申

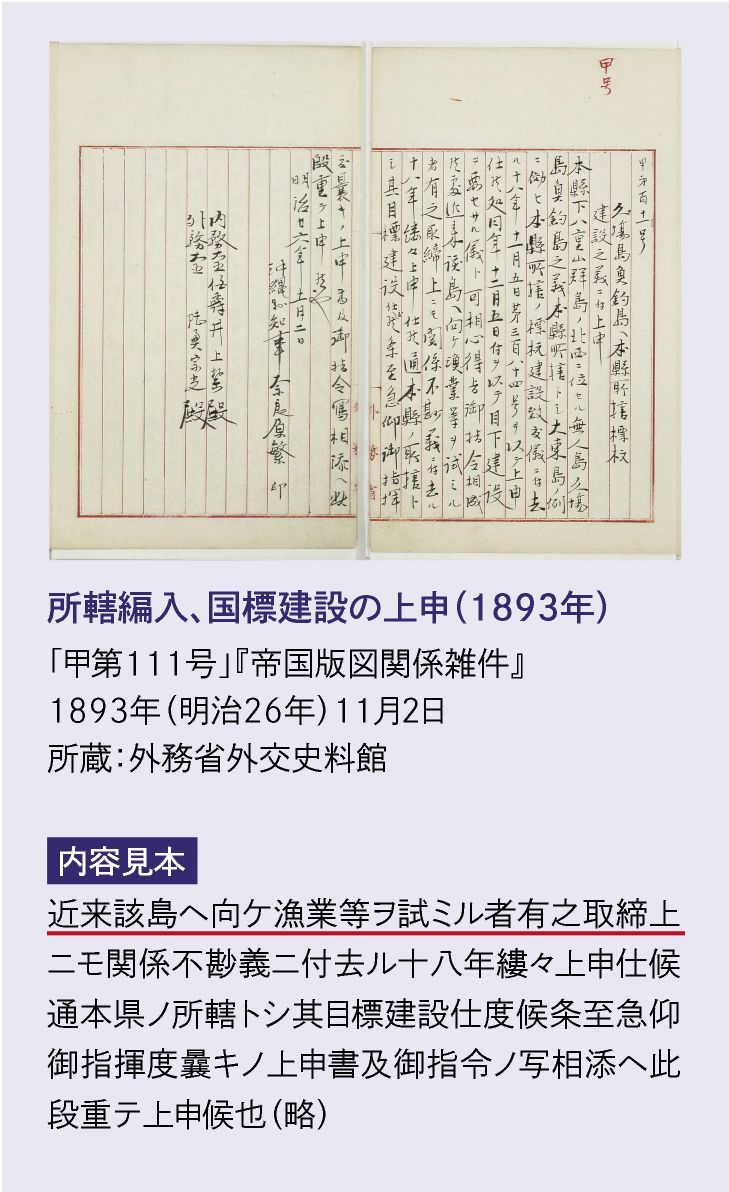

1890年(明治23年)の沖縄県の上申は、依然として政府には認められていなかった。しかし、八重山方面以外からの民間人の進出もあり、尖閣諸島進出は活発になっていた。そのため、1893年(明治26年)11月、沖縄県知事(奈良原繁)は、内務大臣(井上馨)、外務大臣(陸奥宗光)に宛てて、近年になり尖閣諸島へ出漁を試みる者がいることを理由に、尖閣諸島の沖縄県への所轄編入と国標建設を上申した(右囲み)。

2. 熊本方面から尖閣諸島への進出

上記、沖縄県知事からの上申は、近年尖閣諸島で漁業を試みる者がおり、その取締の必要があることを理由にしている。資料調査では、この頃、八重山方面以外からも野田正(熊本県士族)が率いる漁業者集団が尖閣諸島への出漁を計画したことを示す資料やNo.12、その動向を報じる新聞記事を確認した

No.13。

また、1893年(明治26年)に沖縄県を訪問し、沖縄本島、宮古諸島および八重山諸島を実地踏査した笹森儀助がまとめた紀行文の中に、自身が見聞したこととして、野田の出漁について触れているNo.14。

更に、那覇市歴史博物館からの情報提供により、鹿児島県の官吏(大海原尚義)が沖縄県知事に野田の出漁について便宜を図るよう依頼したことを示す書簡が確認されたNo.15。

- 次のページは

- 時代区分 III(1)