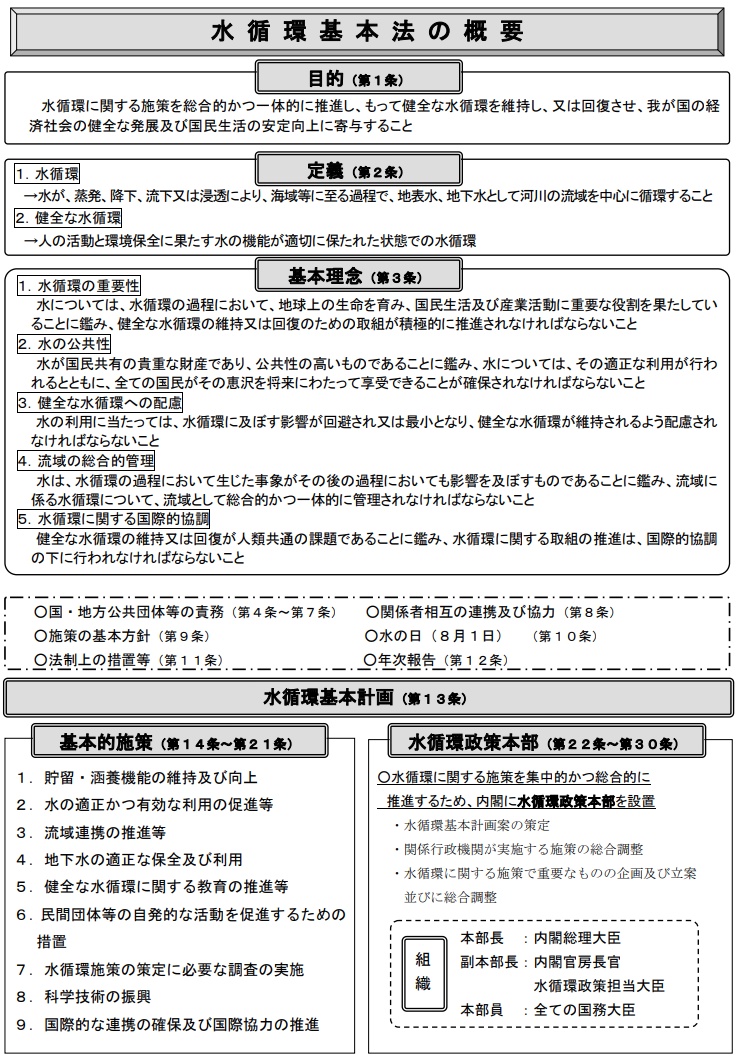

水循環基本法

水が人類共通の財産であることを再認識し、水が健全に循環し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、健全な水循環を維持又は回復するための施策を包括的に推進していくことが不可欠であるとの考えのもと、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、平成26年3月に議員立法による「水循環基本法」が可決・成立し、同年7月1日に施行されました。

水循環基本法は、水が地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することを「水循環」と定義し、その水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであるとしています。

法成立以前は、特に土地所有者との関係から、地下水の公共性の取扱いが明確でなかったため、地域において地下水利用の配分や地下水障害発生時の対応等を難しくしていた側面がありましたが、水循環基本法の成立により、地下水の公共性が明らかとなりました。

また、令和3年6月に一部改正が行われ、責務に関する規定や基本的施策に関する規定において地下水も含まれることが明示されました。

水循環基本法の概要

水循環基本法の一部改正について

1.改正案の趣旨及び概要

- 地下水は、身近な水源として多様な用途に利用され、広く地域の社会や文化と関わっているところ、その過剰採取による地盤沈下をはじめとする障害は、その回復に極めて長期間を要する。また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動等の実態が不明な地域が多い。

- 平成26年には、健全な水循環の維持回復を目的として水循環基本法が制定され、地下水として循環することが水循環に含まれると明示されたが、同法の責務に関する規定や基本的施策に関する規定においては、地下水について特段明示されなかった。

- 一方、法施行後に行われてきた地方公共団体へのヒアリングの結果などによれば、

などの課題に対応するため、地下水に関する健全な水循環の維持回復のためには、国及び地方公共団体において地下水マネジメントの取組を一層推進していくべきことが明確になった。

- 新たに地下水採取制限の条例を設けようとする地方公共団体にとっては、地下水はその挙動が明らかでない場合が多いため、その挙動の解明や水収支等の調査を行う必要があること、

- 地下水は、地方自治体の境界を越えて流動するものであり、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等からなる協議の場が必要であること、

- このようなことから、今般、関係者の責務に関する規定の整備を行った上で、水循環基本法の基本的施策として地下水の適正な保全及び利用に関する規定を追加するものである。

2.改正案のポイント

① 責務に関する規定の整備

国及び地方公共団体の責務において、水循環に関する施策に「地下水の適正な保全及び利用に関する施策」が含まれることを明らかにするとともに、事業者及び国民の責務に当該施策への協力が含まれることを明らかにすること。

② 地下水の適正な保全及び利用に関する規定の追加

基本的施策に、地下水マネジメント(地下水に関する課題についての共通認識の醸成や、地下水の利用や挙動等の実態把握とその分析、可視化、水量と水質の保全、涵養、採取等に関する地域における合意やその内容を実施するマネジメント)の考え方を参考に、必要な措置を講ずべき旨の努力義務の規定を追加すること。

水循環基本法の一部改正について

水循環基本計画

水循環基本計画は、水循環基本法第13条に基づいて、我が国の水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため策定するものであり、我が国の水循環に関する施策の基本となる計画として位置づけられています。

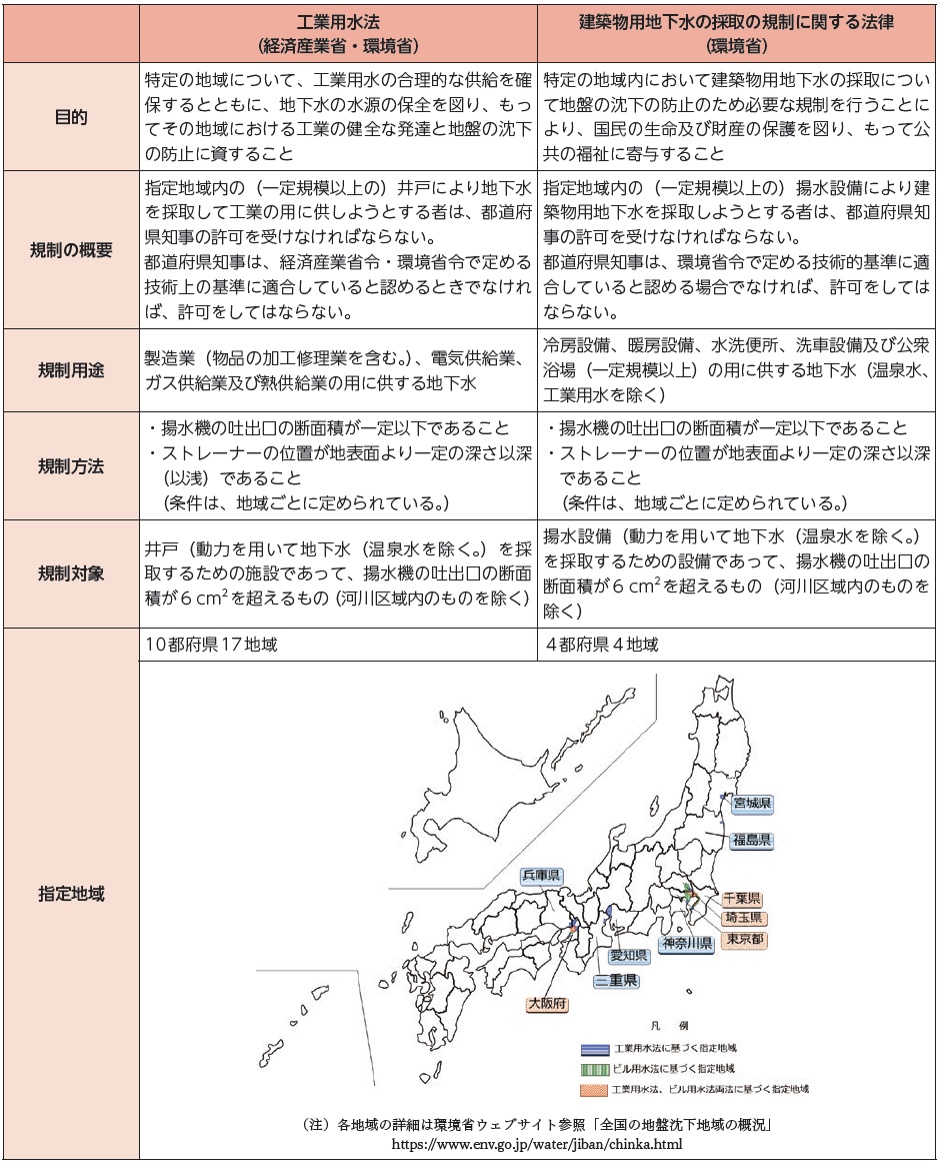

工業用水法とビル用水法

大都市臨海部の工業地帯においては、地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下及び地下水の塩水化等の問題が生じ、工業用水の水使用の合理化はもちろんのこと、地下水の取水を規制し、地下水から転換するための代替水の供給が必要となりました。このことから、昭和31年、工業における地下水の取水規制を目的として工業用水法(昭和31年法律第146号)が制定され、代替水源である工業用水道の整備のための地盤沈下防止対策事業として、工業用水道事業費補助制度が創設されました。

同法の制定によって、東京都、大阪府等の一部の地域において工業用地下水の採取規制が行われることとなりましたが、既設の井戸を規制対象としていなかったことや昭和25年以降、冷暖房用、水洗便所用等の地下水の汲み上げが都市部を中心に急激に増加していたことにより、地盤沈下は依然として継続し、さらに著しい沈下が生じるようになりました。

また、昭和36年の第二室戸台風により大阪市で市域の3分の1が高潮のために浸水し大きな被害を受けたことから、さらに強い地下水採取の規制の必要性が生じました。このため、昭和37年、既設の揚水設備についても規制すること等を内容とする工業用水法の一部改正が行われるとともに、冷暖房用、水洗便所用等の地下水の汲み上げを規制対象とした建築物用地下水の採取の規制に関する法律(通称:ビル用水法)(昭和37年法律第100号)を新たに制定し、規制用途、規制対象の拡大を図ることとなりました。

これらの法律は、「用水二法」と呼ばれ、現在でも地盤沈下地域における地下水揚水規制の基本となっています。

水循環基本計画(平成27年7月10日)

令和4年版 水循環白書

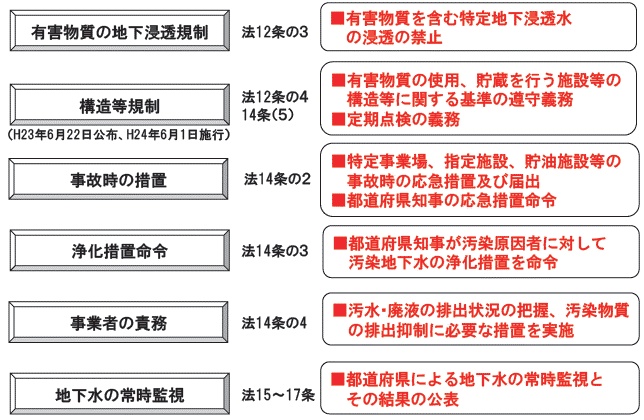

水質汚濁防止法

工場及び事業場から公共用水域(河川、湖沼、港湾、沿岸海域等)に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等により、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること、また、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的に、水質汚濁防止法が昭和45年に制定されました。 制定時は、同法は公共用水域についてのみ規定されていましたが、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物による広範な地下水の汚染が明らかになった等の状況に鑑み、平成元年の改正によって、有害物質による地下水汚染の未然防止及び有害物質の流出事故による環境汚染の拡大の防止を図るため、有害物質を含む汚水等の地下への浸透を禁止する等の措置を定めるとともに、地下水の水質の監視測定体制の整備及び事故時の措置等に関して必要な措置を講ずるための規定が追加されました。

平成23年の水質汚濁防止法改正では、工場・事業場における有害物質の非意図的な漏えいや、床面等からの地下浸透を防止するため、地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設がなされました。

<改正の概要>

① 対象施設の拡大1

有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造等について、都道府県知事等に事前に届け出なければならないこととした。

② 構造等に関する基準遵守義務等

有害物質の使用、貯蔵等を行う施設の設置者は、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととした。また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ命令できることとした。

③ 定期点検の義務の創設

有害物質の使用、貯蔵等を行う施設の設置者は、施設の構造使用の方法等について、定期的に点検しなければならないこととした。

本制度の円滑な施行のため、構造等に関する基準及び定期点検についてのマニュアルや、施設からの漏えいの有無を確認するための検知技術等についてまとめた事例集等を作成・周知し、地下水汚染の未然防止施策を推進している。

水質汚濁防止法における地下水質保全の体系

環境省