地形・地質

地下水は地下の地盤中に存在していますが、地下水位の分布や動きを知る上での基本的な情報として地形を確認することが、特に地表付近の浅い地下水の状況を推定する上で重要です。

地表水は高いところから低いところへ、その位置の高低差により平面的に流れます。

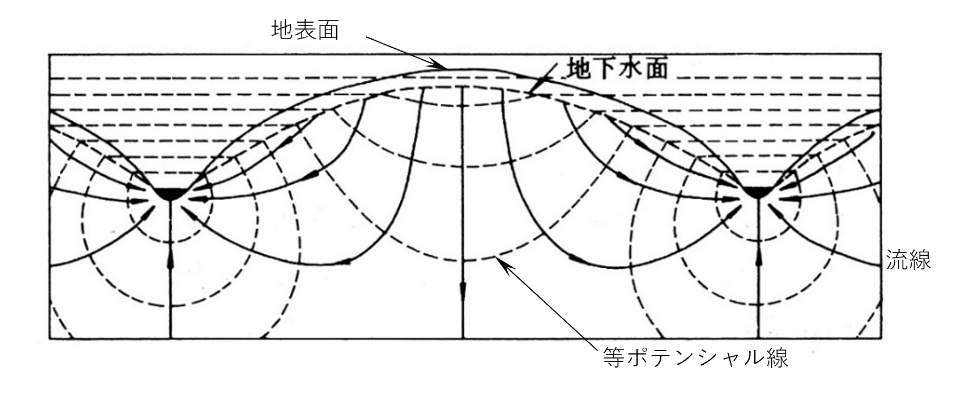

一方、地下水は、位置の高低差に加えて、その場所で受けている圧力にも影響され、地下水の流れは「水理ポテンシャル(位置ポテンシャルと圧力ポテンシャルの和)」の高低に応じて三次元的、条件によっては下から上にも流動します。

下図で谷に当たる箇所で地下水の流れ方向(流線)が上向きになり湧出するのは、地下水が涵養されている台地部からの圧力が伝わって水を押し上げている状況です。

均質な帯水層の流線

地下水ハンドブック、建設産業調査会を元に作成

地形は、大きく山地・丘陵地・台地・低地に区分されます。地下水の大まかな流れ(地下水流動)を考えた場合、地下水の涵養は主に台地や傾斜の少ない平地で多く行われ、流出は山地の谷筋や台地周辺などの地形が緩勾配に変化する場所で多く見られます。

地質は地下水の入れ物であり、通り道です。

川の流れにとって河川断面の大きさや祖度が重要なのと同じように、地下水の流れにとって地盤中の地質は地下水が溜まり(地下水の賦存)、流れる(地下水流動)ための空隙の大きさや流れやすさに影響する重要な要素です。

そのような地質の分布や特性について詳細に確認するためにはボーリング調査や揚水試験等の地質調査を実施する必要がありますが、地域の地質の概要については水文地質図や水理地質図といった既存の資料で確認することができます。

地形・地質に関する資料の例

「水文環境図・日本水理地質図」、産業技術総合研究所ホームページ

資料から次のような点を把握できる場合があります。

-

地形的な地域の特徴

河川の流れの状況、合流地点などを中心として、洪積台地や沖積平地がどのような配置となっているかなどの地下水賦存状態を推定する上での地形的特性を把握することができます。

-

帯水層分布と地下水の賦存状況

地質断面図が得られる状況であれば、地域内の地層の構成と地層材料(砂、礫、粘土など)が平面的あるいは深さ方向にどのように広がっているかがわかり、帯水層の数とその深さと厚さ、難透水層の深さと厚さを把握することができます。

-

地域の地下水利の利用しやすさ

地域全体の中で透水性が高く、地下水を豊富に抱える帯水層の分布や、不圧帯水層か被圧帯水層か、それぞれ層厚や深度がどれくらいかにより、地下水の利用しやすさが異なります。

地形や地質の概要を把握するための参考資料

- 日本の地下水(農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会、地球社)

- 地下水要覧(地下水要覧編集委員会、山海堂)

- 水文環境図、全国水文環境データベース(産業技術総合研究所地質調査総合センター)

- 20万分の1 日本シームレス地質図(産業技術総合研究所地質調査総合センター )

- 20万分の1 土地分類基本調査(国土交通省国土政策局国土情報課)

- 地下水マップ(水基本調査)(国土交通省国土政策局国土情報課)

- 地理院地図

- 国土地盤情報検索サイト「KuniJiban」(国土交通省)

地形や地質の調査方法の参考資料

地下水位

地下水位は地下水の流れ方向等の把握、地盤沈下の原因究明・防止など、地下水に関する分析をするための基本データです。

地下水を観測する場合の対象範囲は、涵養域、流動域、流出域から構成される地下水域の全体を含むことが地下水流動系の全体像や、課題となっている地区の流動系の中での位置づけ(例えば、涵養しやすい地区なのかどうかなど)を把握する上で有用です。

観測は、既存井戸や観測井戸で地下水位を測定し、その地域の地下水の変動傾向(長期変動、季節変動、短期(日)変動)を把握するため整理を行います。なお、地下水位の表記には標高、地盤からの深度(GL-)、任意の基準面(井戸枠等)からの実測値があるため、基準高も含めて整理する必要があります。

観測井の配置について

地質構造や地域の地下水の利用状況等を勘案し、地下水の変動状況を面的に把握できるような配置とする必要があります。観測井には、地下水位のみを観測する地下水位観測井と、地盤沈下を同時に観測することができる地盤沈下観測井があります。

観測頻度について

観測頻度は、自記記録計や圧力センサー方式による常時観測が多いですが、観測目的に応じて月1回程度の頻度で定期的に手測りによる観測を行う場合もあります。

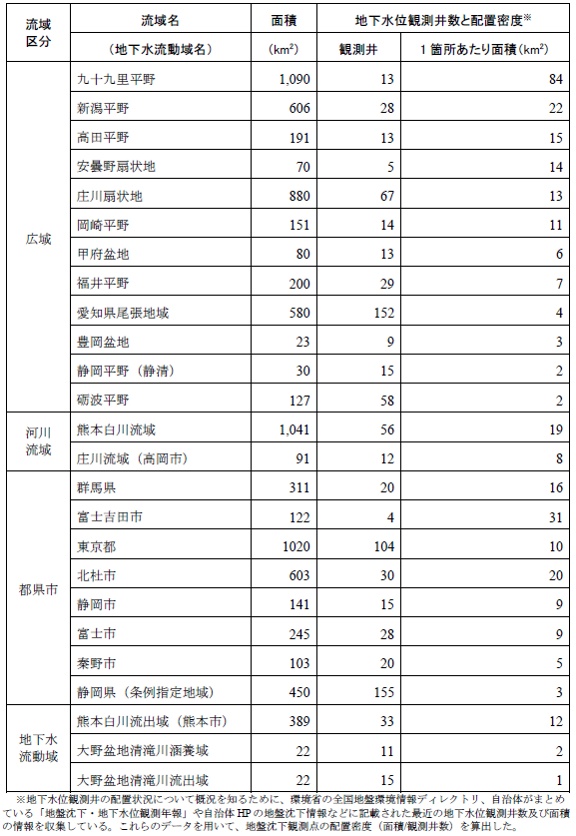

地下水位観測井の配置状況

「地下水保全」事例集(第二版)参考資料 表4

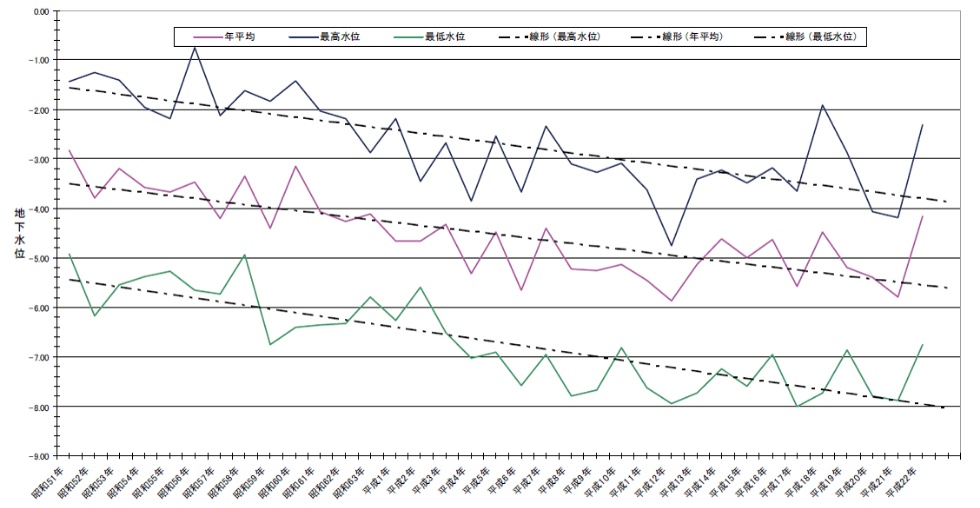

福井県大野市の地下水位の資料例

越前おおの湧水文化再生計画、大野市、2011

資料から次のような点を把握できる場合があります。

-

地域の地下水賦存量の変化傾向

観測値が同地点で経年的にある場合、経年的な地下水位の変化傾向から地下水賦存量の変化傾向(増加、安定、低下)を知ることができます。新規取水を開始した時期を境に地下水位が経年的に低下し続けている場合は、地下水循環量に比べて過剰な水量を取水しており、持続的な利用が困難となる懸念があります。また、年毎の変動の大きさから、気象条件の影響を受けやすいかどうかがわかります。

-

揚水量管理において注意すべき時期

地下水位の季節的な変化特性から、融雪による涵(かん)養、代掻き・田植え期の水田涵(かん)養、出水期の降雨による涵(かん)養など、地下水位に影響を与えている要素がわかります。涵(かん)養量が増える時期には地下水位あるいは地下水圧が上昇傾向にあり、逆に地下水位あるいは地下水圧が低下傾向にある時期を特定することにより、地下水利用に注意が必要な時期を把握することができます。

-

地下水循環系の把握

地下水位等高線図(あるいは地下水圧の等高線図)から地下水の流動方向とそのスタート地点である涵(かん)養域の場所を把握することができます。観測値が同時期に複数地点あれば、地下水位あるいは地下水圧の等高線図を作成して地下水流動方向をおおよそ把握することができ、地下水が地域のどの領域からどの領域へ流れているかという情報に基づいて、涵(かん)養域や湧出域の場所を知ることができます。

-

揚水地点と影響がおよぶ地点の関係性

自然状態あるいは継続的に地下水を揚水している元の状態での地下水位あるいは地下水圧の等高線図と、ある場所で地下水を新たに揚水した場合の地下水位、地下水圧の等高線図を比較することにより、どの範囲で地下水位、地下水圧に影響が出ているかを推定することができます。ただし、測定している井戸がどの帯水層の水位あるいは水圧を示しているのかに留意する必要があります。

地下水位の概要を把握するための参考資料

- 日本の地下水(農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会、地球社)

- 地下水要覧(地下水要覧編集委員会、山海堂)

- 地下水マップ(水基本調査)(国土交通省国土政策局国土情報課)

- 水文水質データベース(地下水位・水質)(国土交通省)

- 全国地下水資料台帳(水基本調査)(国土交通省国土政策局国土情報課)

地下水位の調査方法の参考資料

- 地下水調査および観測指針(案)(建設省河川局監修、㈶国土開発技術研究センター編集) PDF: 9.6MB

- 地盤調査の方法と解説(地盤工学会)

- 河川砂防技術基準 調査編(国土交通省水管理・国土保全局)

地下水質

地下水質も、目的に応じて地下水位観測と併せて面的観測を行う必要があります。

地下水汚染や塩水化が見られた場合には、特定の帯水層(調査対象とする地下水を含む地層)の地下水を採水できるようスクリーンの深度や地下水流動状況(上流、下流)を考慮して採水、観測地点、井戸構造を選定する必要があります。

地下水質観測井の配置について

観測井の配置は、地質構造や地域の地下水の利用状況等を勘案した上で、地下水の変動状況を面的に把握できるよう配置する必要があります。また、地下水位の変化の実態と対比できるような配置とすることも有用です。

観測にあたっては、様々な機関で設置されている観測井や民間の井戸を活用することにより、効率的かつ経済的な配置が可能となる場合があります。

観測頻度について

観測井においては、少なくとも年1回以上実施し、また、季節的変動が大きい地域・井戸や、塩水化のおそれが高い地域・井戸では、水質の変動を感知できるように必要に応じて頻度を上げて観測を行うことが有用です。

項目と測定方法について

分析項目は、塩水化の兆候がみられる場合は塩化物濃度、電気伝導度などが必要です。湧水では湧水量測定、水質分析、水温、塩分濃度、電気伝導度測定などを測定します。その他、環境基準項目の分析方法は「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平9環告10、令2環告35最終改正)別表に定められています。

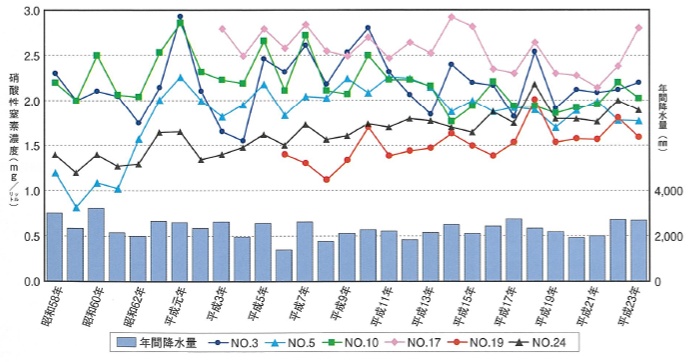

硝酸性窒素濃度の経年変化の整理例

「結の故郷越前おおの」の地下水と湧水~湧水文化の再生~、大野市、2013

資料から次のような点を把握できる場合があります。

-

地下水循環系の把握

無機溶存成分の地下水質データを用いて、シュティフダイアグラムやトリリニアダイアグラムを作成し、地点ごとに地下水がどの方面から来るのかを推定できる場合もあります。

-

用途による水質面での適合性

飲用や工業用など用途別に用水としての適否や湧水地などでの環境への適合性を判断するために用います。水質項目と基準値が定められているので、分析結果と基準値とを比較することで適合性を判断することができます。

-

地下水汚染の状況

地下水汚染、特に人為的要因による汚染に関する水質項目に関する同地点、経年的な観測データから経年的な地下水質の変化傾向を把握することができます。複数地点での水質観測結果から汚染の広がりの範囲、汚染物質の分布状況、それらの経時的な変化(低減、停滞、拡大など)を把握し、汚染源を特定して、浄化を行うなどの対策立案にも用いることができます。

地下水質の概要を把握するための参考資料

- 日本の地下水(農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会、地球社)

- 地下水要覧(地下水要覧編集委員会、山海堂)

- 地下水マップ(水基本調査)(国土交通省国土政策局国土情報課)

- 水文水質データベース(地下水位・水質)(国土交通省)

- 地下水質測定結果(環境省)

地下水質の調査方法の参考資料

- 地下水調査および観測指針(案)(建設省河川局監修、㈶国土開発技術研究センター編集) PDF: 9.6MB

- 地盤調査の方法と解説(地盤工学会)

- 土壌・地下水汚染の調査・予測・対策(地盤工学会)

- 河川砂防技術基準 調査編(国土交通省水管理・国土保全局)

利用状況

地盤沈下井戸枯れの原因究明や防止、効果的な対策を検討するためには、地下水位低下の要因である地下水利用の状況、特に地下水採取量を把握することが重要です。

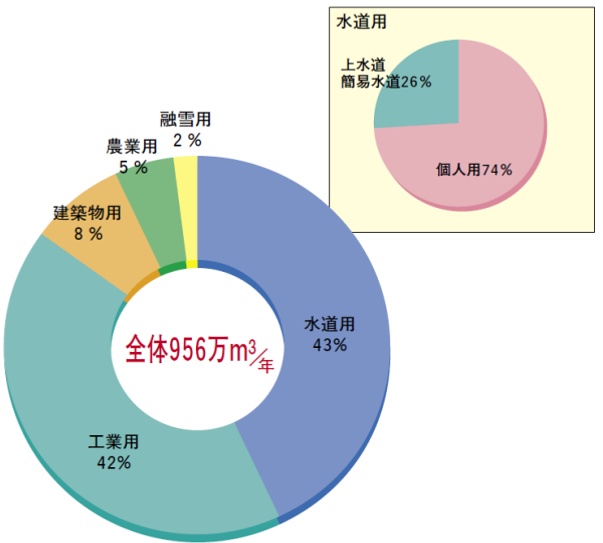

地下水は、多様な用途(工業、上水道、農業、建築物、温泉など)で利用されているため、用途毎の地下水採取量を把握しておくことが有用です。また、地下水位低下との関係を分析するためには、地下水を採取している対象がどの地層(帯水層)かを把握する必要があります。

調査内容

地域内の揚水施設の設置状況(数、目的・用途、ポンプの揚水能力、スクリーンの位置等)を把握し、揚水施設毎の地下水採取量を調査する必要があります。地下水採取量はスクリーンの位置などをもとに帯水層毎に集計しておくことが有用です。

調査方法

地下水採取は利用者によって行われており、地方公共団体が地下水採取量を直接計測することは困難です。このため、大規模な利用者に流量計の設置を義務付けるなどにより、測定結果の報告やアンケート調査等によって地下水採取量の把握を行うことが有効です。

調査頻度

用途によっては、月によって揚水量が大きく異なる場合があることから、月ごとの揚水量を報告してもらうことが望ましいといえます。ただし、利用者の協力に基づく調査であるため、地盤沈下の状況や地域の観測体制等を踏まえ、過度の負担とならないような留意が必要です。

地下水利用に関する資料の例

大野市の地下水、大野市、2003、および

大野市地下水保全計画、大野市、2006

資料から次のような点を把握できる場合があります。

-

地下水依存度の大きさ(水の全体利用量に対する地下水が占める割合)

地域での各用途における地下水依存度の高さを把握することができます。用途毎の将来的な需要予測があれば、今後の地下水管理上で留意が必要な状態にあるかどうかを判断することもできます。

-

用途別・地域別の地下水利用特性と季節的変動性

各用途における地下水利用量の全体に占める割合から、地域で特に重視すべき用途が把握できます。用途別月毎の地下水揚水量から各用途における利用量の季節的変動特性がわかります。全体に対する量的な比率が小さくても、融雪用のように特定の期間のみ使用量が増加する用途もあり、地域特性として把握しておく必要があります。また、地域毎の揚水量を整理した結果から、どの地域の利用量が多いかを把握することもできます。

-

住民意識、地下水利用者の意識

アンケート調査結果などから地域住民や利用者が地下水利用や地下水の現状に関して、どのような意識を持っているかを把握することができます。実際に発生している地下水障害の有無やその種類が把握できることもあります。

-

対策の対象・必要性・緊急度

用途別の地下水利用状況とその経年変化、および地下水障害の発生状況から、地下水に関する対策の対象となる用途・地域、その必要性・緊急度がどの程度なのかを把握することができます。

地下水利用の概要を把握するための参考資料

- 水道統計(都道府県単位、毎年度発行)

- 工業統計 用地・用水編(都道府県、市町村単位、毎年度発行)

- 農業用地下水利用実態調査(都道府県等、不定期)