水収支分析

地域の地下水の賦存量や循環量を定量的に把握するためには、地下水の水の出入りを分析する水収支分析を行うことが有用です。

水収支分析にあたっては、まず時間的・空間的にどの範囲で評価するのか(例えば、1年間・流域界)を設定にして、データを集計する期間と対象領域を明確にします。

ここで、降水量や河川流量は実測値として比較的容易に得られますが、蒸発散量は推定する必要があります。また、地下水位と帯水層の厚さ等の諸元がわかっている場合には、地下水位変化から貯留量変化を算出することもできます。

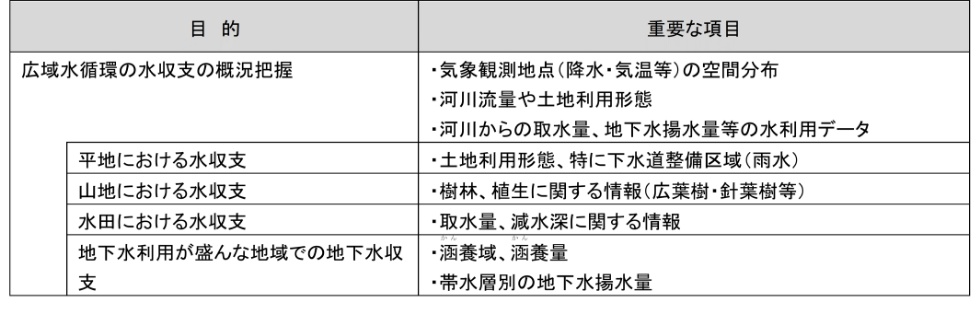

水収支を検討する上では、水収支を算出する目的に応じ、以下に示す項目が重要となります。

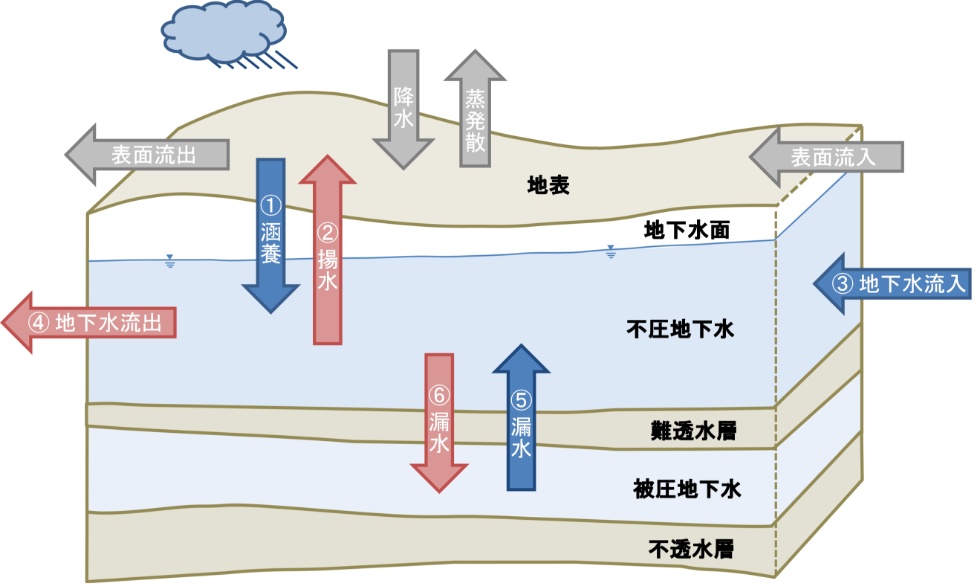

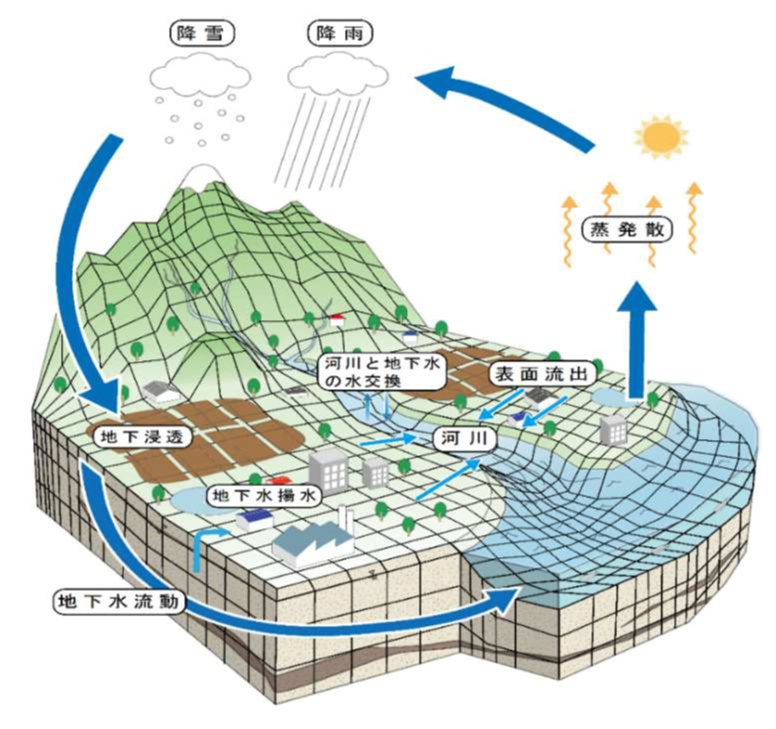

地下水収支を検討することにより、例えば、年あたりの地下水賦存量の変化を次の式で評価することができます。丸数字①~⑥ は、下図の地下水の流入および流出に関わる要素を示しています。

年あたりの地下水賦存量の増加量

= ( 年間流入量 ( ① + ③ + ⑤ ) ) - ( 年間流出量 ( ② + ④ + ⑥ ) )

地下水収支の概要(対象範囲の浅い不圧地下水の例)

地下水収支は、地下水の涵(かん)養(①)や揚水(②)のみで変化するのではなく、揚水(②)の規模が大きな場合には、周辺地下水の引き込み(③、⑤)の増加や、下流域への流下等(④、⑥)の減少が生じる場合や、その影響が対象範囲の上流域や下流域の地下水収支に影響する場合もある点に留意する必要があります。

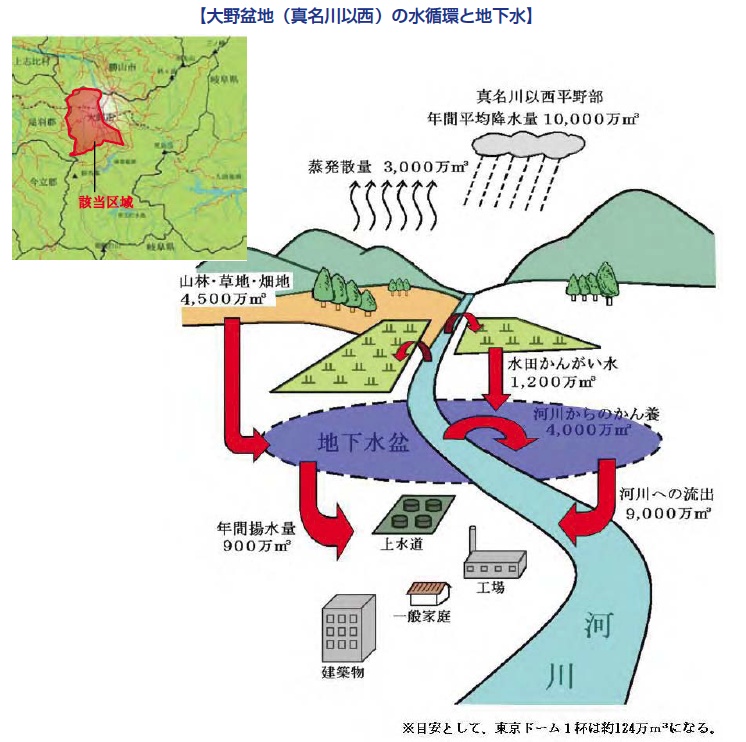

地下水収支の概略評価の例

大野市地下水保全管理計画、大野市、2005

資料から次のような点を把握できる場合があります。

-

地域における地下水賦存量の変化

地域の地形・地質構造から推定される地下水賦存量が地下水の出入のバランスが取れて安定的であるのか、あるいは流出・揚水が過剰となって減少傾向にあるのかがわかります。

-

地域における地下水循環量

降雨の直接涵(かん)養や河川や水田からの涵(かん)養量、湧出量や揚水量の大きさから毎年の循環量を把握することができます。

大規模な取水をしても、取水に伴い地下水流動状況が変化し、循環量が増加して大きく十分な地下水の補給が得られる場合や、逆に、取水規模は小さくても補給が少なく、循環量が増えない場合もあります。そのため、取水量と地下水循環量変化との関係を把握することが地域での地下水利用量を決めるための助けになります。 -

利用できる地下水量の目安

上記の地下水の循環量の大きさ、取水に伴う地下水流動状況や地下水循環量の変化から、地域において利用できる地下水量の目安を見積もることができます。循環量の変化が一定の範囲内となるように地下水を利用する、あるいは、過去に支障を生じなかった取水量等を参考に地下水位の変化などをモニタリングしながら、大きな変化を生じない範囲で利用することが持続的な地下水利用には有用です。

地域の水収支の概要を把握するための参考資料

- 日本の地下水(農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会、地球社)

- 地下水要覧(地下水要覧編集委員会、山海堂)

- 地下水マップ(水基本調査)(国土交通省国土政策局国土情報課)

- 水文水質データベース(地下水位・水質)(国土交通省)

水収支分析の方法の参考資料

数値解析

地下水の挙動を定量的に取り扱い、また、視覚的に表現するする手法として、数値シミュレーションが用いられる場合があります。

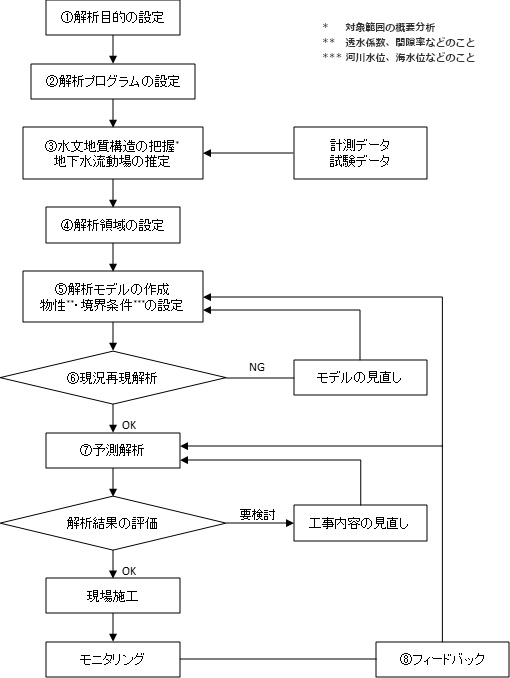

数値シミュレーションは、数値解析の目的の設定、プログラムの選定から始まり、解析モデルの作成、現況再現解析、予測解析、さらに現地モニタリングデータとの照合検証結果のフィードバックによる解析モデルの修正など、段階的に進める必要があります。

また、解析モデルの作成で必要となる物性・境界条件を設定するために、また、解析結果との照合検証を行うための材料として地質調査結果や地下水調査結果が必要となります。

-

①解析目的の明確化

地下水流動問題について数値解析を実施する場合、目的に応じた解析手法を選定することになるため、検討の目的を明確にする。

-

②解析プログラムの選定

有限要素法や差分法などを用いて構成された既存の解析プログラムを選定する場合、解析プログラムの適用性を考慮するほか、ツールとしての使い勝手も選定の指標になる。

-

③水文地質構造の把握、地下水流動場の推定

地形・地質・地下水条件(水位、水頭、流向、水質)などを整理し、水文地質構造の把握を行う。地下水流動解析では、地下水流動場を再現するように解析条件を設定するため、地下水位観測孔のデータ等により地下水流動場の推定を行う。

-

④解析領域の設定

水文地質構造、地下水流動場および水収支、ならびに解析目的を考慮し、解析領域を設定する。解析領域は、領域内で水収支がとれるように、河川・尾根筋・谷筋・難透水層・基盤などの明確な水文境界を考慮して設定することを基本とする。

-

⑤解析モデルの作成、物性・境界条件の設定

設定した解析領域についてメッシュ分割を行い、解析モデルを作成し、物性値や境界条件を設定する。

-

⑥現況再現解析

現況の地下水流動場を再現する解析を行う。現況の地下水流動場を表す指標は地下水位分布とすることが一般的であり、これを再現するように⑤の解析条件を調整する。

-

⑦予測解析

現況再現解析でモデルの妥当性の検証が得られた地下水モデルに対し、揚水量、人工涵養量、地下構造物設置や止水グラウト等の人為的作用をモデルに組み込み、予測解析を実施する。解析結果の評価によっては、揚水量や工事内容等(人為的作用)の見直しを行い、これを考慮して組み直した解析モデルにより再度予測解析を行う。

-

⑧実現象のフィードバック

解析においては、境界条件はある程度単純化して設定されること、地盤の不均一性を入力物性値により正確に表現することは困難であること等から、予測した結果と実現象との間にはいくらかの差異が生じる。その場合、実現象として観測された地下水観測孔での水頭値やトンネル湧水量などを数値解析にフィードバックし、透水係数等のパラメータや境界条件の再検討をすることは、その後の予測解析の信頼性を高めるうえで有効な方法である。

数値解析の実務におけるフローの一例

地下水シミュレーション、公益社団法人日本地下水学会、2010

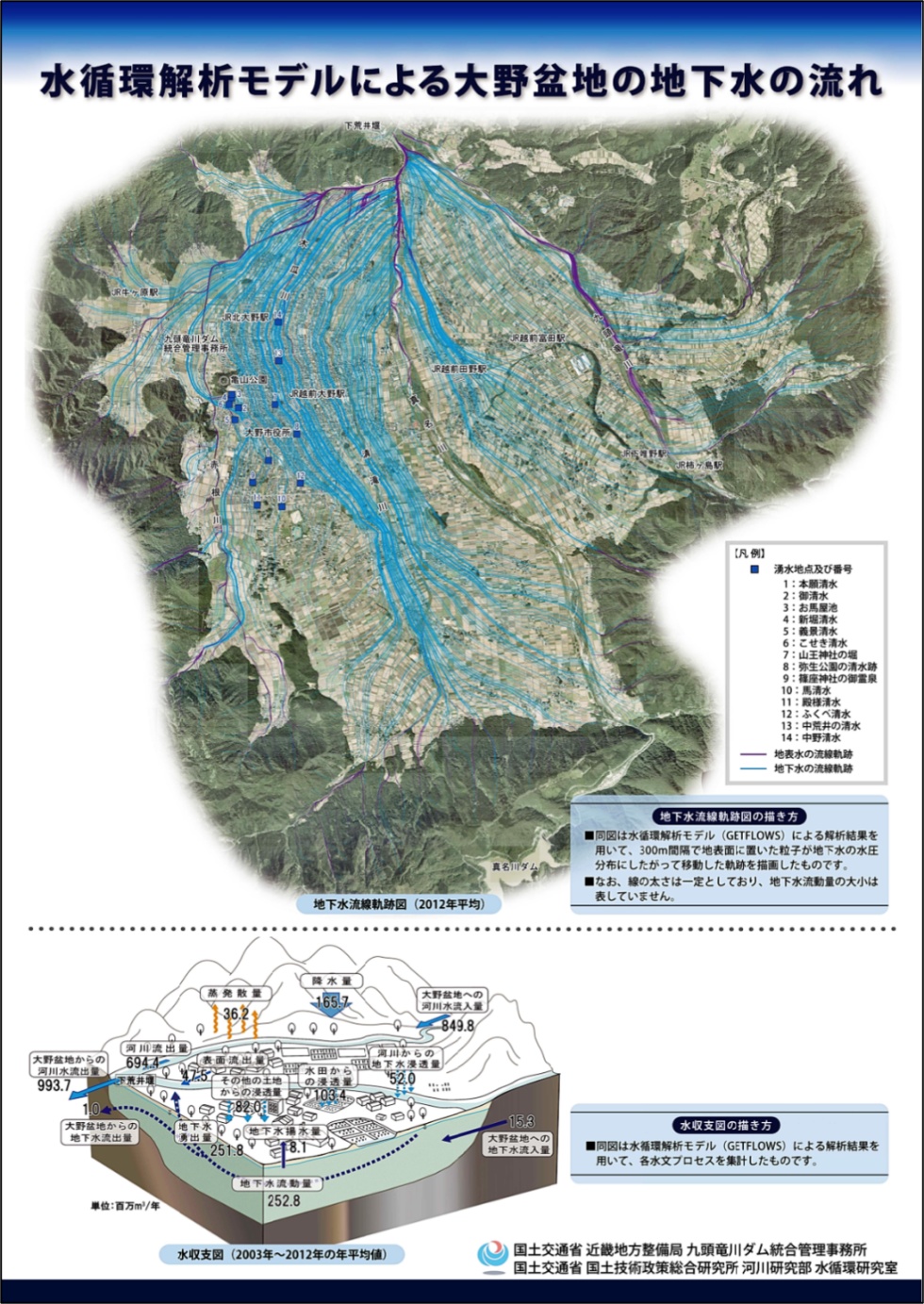

検討対象エリアの水収支の把握や地下水の流れの可視化等を行う場合には、地表水と地下水を一体的かつ広域的に解析する水循環解析モデルが有用です。

水循環解析モデルの概念図

水循環解析に関する技術資料

~ 地表水と地下水の一体的な解析に向けて ~

(国総研資料 第883号)

シミュレーション結果の「見える化」の例

大野市提供資料

数値解析の参考資料

- 地下水シミュレーション これだけは知っておきたい基礎理論(日本地下水学会)

- 水循環解析に関する技術資料~ 地表水と地下水の一体的な解析に向けて ~(国総研資料 第883号)

- 地下水調査および観測指針(案)(建設省河川局監修、㈶国土開発技術研究センター編集)PDF: 9.3MB

- 河川砂防技術基準 調査編(国土交通省水管理・国土保全局)