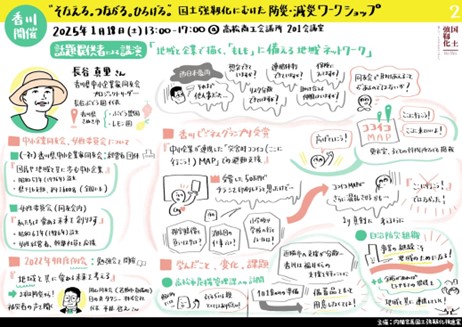

地域と企業で描く、「もしも」に備える地域ネットワーク

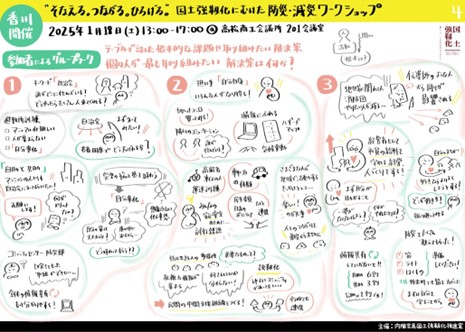

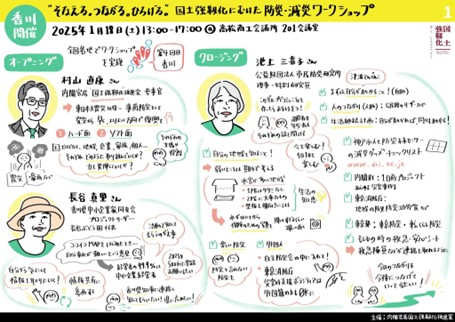

令和7年1月18日に香川県で開催した第4回ワークショップでは、「地域と企業で描く、『もしも』に備える地域ネットワーク」をテーマにご講演をしていただいた後、会場参加者がグループワークなどを行いました。

話題提供:地域と企業で描く、「もしも」に備える地域ネットワーク

香川県中小企業家同友会(以下、同友会)のプロジェクトリーダーである長谷 真里(ながたに まり) 氏は、香川県で災害時に地域とスムーズに連携ができるようにする「災害時ココイコMAP」の作成をしています。長谷氏から、同友会の活動と地域のつながりの大切さについてお話ししていただきました。

長谷氏は、さぬき市のぶどう園経営者として同友会に所属し、女性経営者ならではの視点で経営課題を共有しながら、地域との連携を深めています。長谷氏が取り組む地域への貢献を重視した「災害時ココイコMAP」は、地域住民と企業が連携し、災害時に互いに助け合える体制を構築することを目的としています。

取組開始のきっかけは、2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けたタクシー会社の経験を伺ったことでした。水没したタクシーや設備、配車システムの損失など、2億円以上の被害を受けた同社社長の体験と、災害時に近隣住民が会社の2階に避難したという話から、地域との連携の重要性を痛感した長谷氏は、「私たちにも何かできるのでは」と考え、「災害時ココイコMAP」の作成を開始しました。このマップは、避難時の女性の着替え場所や赤ちゃん連れの避難にも配慮し、地域住民が安心して避難できる場所を提供することを目的としています。長谷氏は、この取組を広めるために香川ビジネス&パブリックコンペに応募し、グランプリを受賞しました。

しかし、受賞後に、国の防災関係者から「事業所への避難誘導は法的責任を伴う可能性がある」という指摘があり、消防団からは「避難支援は地域の自主防災組織が担うべきだ」との意見があったそうです。その後、長谷氏は防災活動を独自に進めることの危うさを認識し、高松市の危機管理課を訪問しました。そこで防災の実態や備蓄状況を学び、自主防災組織からは「各企業の事業継続こそが地域貢献である」との助言を受け、企業としてできることを再考したそうです。中小企業間の連携のみならず、地域との連携を推進するために、まずは避難体験会を開催するなど、活動内容を見直しました。現在では、復興支援への人材提供や、備蓄品に関する情報共有など、地域との協働に取り組んでいます。また、災害発生後の状況を整理し、発生直後は自社と従業員の安全をまず確保して、その後で、備蓄品や人材を提供する計画を立てるようにしたそうです。

現在、「災害時ココイコMAP」の参加企業は香川県全域に拡大しており、同友会では、BCP(事業継続計画)や備蓄に関する勉強会を開催するなど、企業の防災意識向上にも努めています。また、余った備蓄品をこども食堂へ寄附するなど、地域貢献の輪も広げています。長谷氏自身も、ハザードマップの確認や避難計画の見直し、BCPの策定、防災士の資格取得などの備えも強化しているそうです。

最後に長谷氏は「企業が事業を継続し、早期に復旧できれば、地域の生活を支えることにつながる」と語り、家族や社員の安全確保後に地域のために何ができるかを考えることの重要性を強調しました。そして、「災害時ココイコMAPの活動を通じて、地域に根ざした企業だからこそできる支援を広げていきたい」と述べて、講演を締めくくりました。

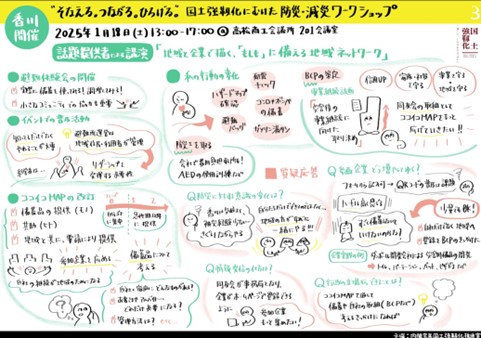

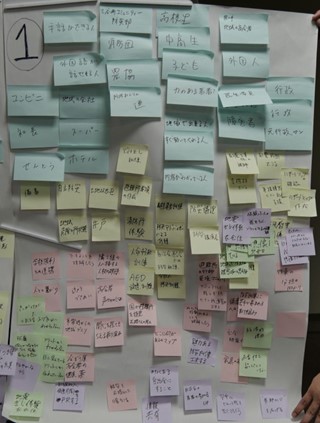

参加者によるグループワーク

講演後、参加者は3つのグループに分かれて、それぞれの地域の防災課題について意見交換を行いました。グループワークの後は、各テーブルの議論を踏まえて、参加者それぞれが地域における防災活動を広げる上での根本的な課題や、個々人として「最も取り組みたい解決策」について発表しました。

- 災害を自分事として考えていない人や、起こり得る災害をイメージできていない人が多い。自治会に参加し、若者の参加率を高め、うまく機能させる方法を考えていければ面白そうだと思った。

- 災害への意識が薄い人たちに、災害はいつ起きてもおかしくないことを伝え、皆で地域を守ることをお願いしていきたい。

- 災害は自分の身に起こりうるという実感を多くの人に持ってもらうため、リアルに感じることができるような取組ができるといい。

- 魅力のある避難訓練をしたいと考えていたところ、講演でヒントをいただき、災害に関する情報共有をより分かりやすく行うことが必要だと感じた。

- 災害に遭った時に、隣の人を知らないことが困った状況を招く可能性があると感じた。

- 高齢者の安否確認のため、社会福祉協議会や民生委員、自治会長と連携し、ボランティアの協力を得ながら今後も地区内の防災活動を進めていきたい。

- 普段から人のつながりを大切にすることで、防災だけでなく災害時にも助け合える関係を築けると思った。

- 防災のことだけをするのではなく、少し緩く、世間話ができる、柔軟性のあるコミュニティがあってもいいのではないかと感じた。

- 熱意を持って防災について語ってくれる人が伝道師となり、若者が参加したくなるようなリーダーシップで引っ張ることが大事だと思った。

- 好きな地域であれば、その地域が災害で壊れないように、早く復旧できるように、自分も活動したくなると思った。

- まずは自分が助かることを優先し、その次に地域に対して協力できること、自分が参加できることを見極めながら取り組んでいきたいと思った。

- まずは自分を守ること。それが二次災害の予防にもなる。

- 情報を共有しないと、誰も動かない。情報の提供なくして協働参画は成り立たないということを感じた。

講評

参加者によるグループワークの発表を受け、有識者と話題提供者から総括としての講評がありました。

池上氏は、各班の発表内容に触れながら、「まずは自分が助かることが最優先であり、自助の意識を持つことが重要だ」と述べました。例えば、東北地方には「津波てんでんこ」といって、それぞれが自分の命を守る行動を取ることで結果的に助かる人が増えるという考え方があります。「地域ごとの災害リスクを知り、事前に対策を立てることが求められる」と池上氏は語りました。

続いて、防災活動には「楽しい防災」という考えも大切だと説きました。地域の防災活動に人が自然に集まり、参加しやすくなることで、地域の防災力は向上します。「外国人や学生を巻き込むのも効果的で、若い世代が防災の担い手となるよう期待している」と池上氏は話しました。また、日頃からの備えも重要であり、被災時にスムーズに対応するには、救急情報の管理、避難所運営の役割分担、LINEを活用した安否確認などの仕組みを整えておく必要があります。池上氏は、「防災をきっかけにして地域のつながりを深め、お互いに助け合うことが、防災力向上につながる」と語り、最後に、「今日の人とのつながりを大切にしていただきたい」と参加者に呼びかけました。

長谷氏は、災害時ココイコMAPの取組を始めた当初は、災害を自分事として考えるのが難しいと感じていたそうです。グループワークでも「災害を自分事にするのは難しい」という意見がありましたが、長谷氏は「一日で意識が変わるものではないので、自ら情報を取りに行き、関心を持ち続けることが大切だ」と語りました。

また、「情報の提供や共有が、防災活動への参画や協働を促す」という意見が特に印象に残ったとのこと。「香川県には約5万社の中小企業があり、地域の防災力を高めるには、私たち中小企業の経営者がすべての雇用者を守る意識を持つことが不可欠。2027年までに500社の企業が災害時ココイコMAPに登録することを目標にしたい」と、意気込みを語りました。

そして、「LINEやメールなどで簡単に情報共有ができる時代だが、実際に膝を突き合わせて話すことで信頼関係が築かれ、活動の広がりにつながるとあらためて実感した」と述べました。

今回のワークショップは、災害発生時に地域を守るために地元企業がすべきこと、企業の地域とのつながり方についてあらためて考える貴重な機会となりました。

内閣官房 (法人番号3000012010001)

内閣官房 (法人番号3000012010001)