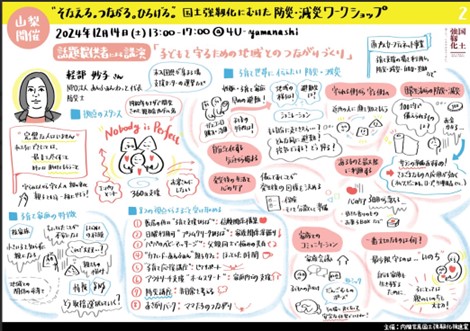

子どもを守るための地域とのつながりづくり

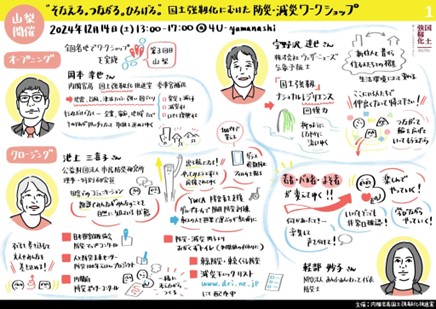

令和6年12月14日に山梨県で開催した第3回ワークショップでは、「子どもを守るための地域とのつながりづくり」をテーマにご講演をしていただいた後、会場参加者がグループワークなどを行いました。

話題提供:子どもを守るための地域とのつながりづくり

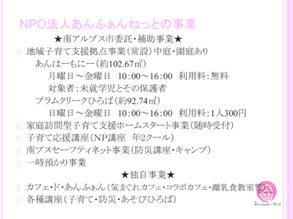

NPO法人あんふぁんねっとは、山梨県南アルプス市で未就学児の親子が自由に集まることができる場を運営している団体です。代表の軽部妙子氏から、団体の活動、また子育てにおける地域とのつながりの大切さについてお話いただきました。

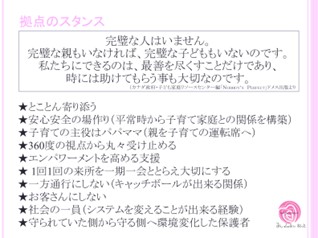

軽部氏は20年近くにわたり、カナダの親支援プログラム「Nobody’s Perfect」の理念に基づいた支援センター運営を行っています。「完璧な親も子どももいない」という理念に基づき、親子に寄り添う安心な場の提供を目指しています。親が子育ての主役であり、支援者が親子に支援をしすぎるのではなく、支援を受ける側の力を引き出すことを重視しているため、支援センターでは来館者を「お客さん」ではなく、共に場をつくる仲間として接しているそうです。現代の子育て家庭は、核家族化が進み、多様な家族形態が見られます。親となる前に子どもと接する機会が少ない親もおり、ちょっとしたことで不安になることが多くなってきています。このような状況に対して、親同士が気軽に相談できる環境の重要性を訴えました。また最近では、育休中の男性が社会とのつながりを求め、育児の悩みを共有するために訪れており、「パパのベビーマッサージ」などのプログラムが好評だといいます。

14年前からは、「南プスセーフティネット事業」と名付けられた防災活動にも取り組み、平常時から地域とのつながりを深め、災害時には助け合える関係を築くことを目指しています。特に妊婦や乳幼児のいる家庭では、避難が困難な場合が多いため、各家庭に合った避難計画の話し合いの場を提供しています。カセットガスを利用した発電機やストーブの体験、100円ショップで揃えることができる防災グッズの紹介、非常食の試食などを通じて、防災意識を高めています。災害後3日目に落ち込んだ気分を和らげるため普段から食べているお菓子などを入れておく「3日目ボックス」の作成も推奨しています。

また、地域とのつながりづくりについてもお話しがありました。軽部氏は「まずは顔を合わせることが大切」との考えから、拠点のある地域の町内会費等を自治会に寄付することで、自治会の集金時に自然と会話が生まれるよう工夫しています。他にも、地域の清掃活動などに参加し、井戸端会議のような場で関係を深めているといいます。

また、地域の子育て支援の輪を広げる循環型支援の展開も目指しています。ボランティア登録制度を導入し、例えば、先輩ママ・パパが幼稚園や職場復帰の経験を話したり、小学生が読み聞かせをしたりするなど、得意なことを活かしながら支援の輪が広がる仕組みを構築しています。さらに、福祉・医療・教育の関係者や、スーパーなど地域に根ざした人々ともつながり、利用者の仕事復帰の相談や、引っ越しを考える人への地域情報の提供も行っています。

「防災キャンプ」では、実際に避難生活を体験し、子どもと一緒に避難する大変さを実感してもらいながら、いざという時に備えて、近所の人と顔見知りになり、お互いを気にかけられる関係を作ることの大切さを伝えているといいます。

軽部氏は、「地域とのつながり方は人それぞれ。いつも一緒にいることがすべてではなく、長く緩くつながることも大切」と述べ、ワークショップを通じて参加者と共にその方法を模索したいと講演を締めくくりました。

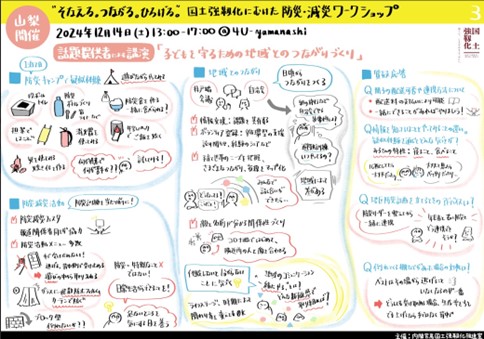

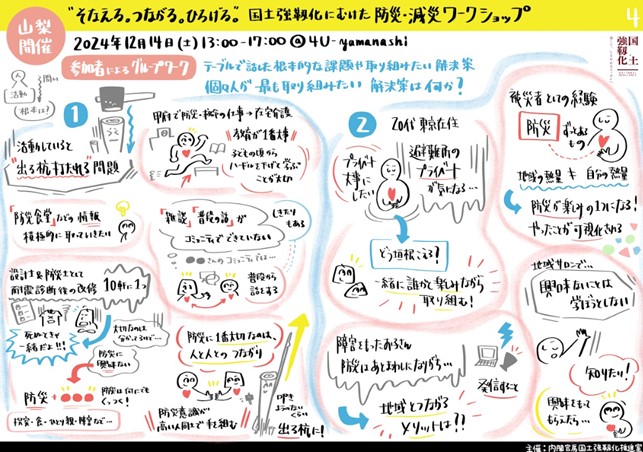

参加者によるグループワーク

講演後、参加者は2つのグループに分かれてそれぞれの地域の防災課題について意見交換を行いました。グループワークの後は、各テーブルの議論を踏まえて、参加者それぞれが地域における防災活動を広げる上での根本的な課題や、個々人として「最も取り組みたい解決策」について発表しました。

1班からは、防災意識の向上に役立つ方策や、障害のある子どもを持つ家庭における防災対策の難しさ、地域とつながることの重要性などに関する意見が出されました。

- プライベートの垣根を越えて隣人に関心を持つには、自分ごと化が必要だと思った。他者と共に、楽しみながら行動するような取組をしていきたい。

- ゲームのような楽しさを通じて防災を知ってもらい、いろいろな人を動かしていく方法を考えてみたい。

- 障害のある子どもがいる家庭は、防災について踏み込みにくい部分がある。地域とのつながりが防災の面でもプラスになると伝えていくことが有効だと思った。

- 興味がないことは、なかなか学ぶ気になれないので、まずは関心を持ってもらうことが大事だと考えた。

2班では、日常的な対話や防災教育の必要性などについての議論があり、具体的な取組の案も挙げられました。

- 防災の分野における「出る杭は打たれる問題」を深掘りした。議論をとおして、具体的な取組の情報を積極的にキャッチしていきたいと考えた。

- 地域の住民同士で日常的な会話ができていないと、防災に関する取組の検討がうまく進まないので、日頃からのコミュニケーションが大事だと思う。

- 防災の中で、教育が一番大事だと感じている。ハードルを下げて、子どもたちにも教えていくことが大切だとあらためて思った。

- 防災意識の高い人たちが手を取り合い、出る杭は打たれるような地域性もなくして、防災の意義を声を大にして訴える必要がある。

講評

参加者によるグループワークの発表を受け、有識者と話題提供者から総括としての講評がありました。

池上氏は、はじめに各班の発表内容に触れながら、振り返りをしました。その後、地域のつながりを強めるうえで雑談が有効であることや、あきらめずに活動を続けることで周囲に理解が広がることなど、参加者の皆さんの役に立つ助言を提供すると共に、さまざまな事業や事例を紹介しながら防災意識を高める重要性を訴えました。

宇野沢氏は、はじめに「防災には正解がないため、状況や生活環境に応じた対策が必要だ」と指摘しました。また、「国土強靱化という言葉は厳しく聞こえるが、ナショナル・レジリエンス(国土の回復力)という考え方が重要で、大きなダメージを受けても少しずつ強くなればよい。防災活動を柔軟に進めるべきだ」と強調しました。最後に、「ワークショップの目的は参加者同士のつながりを広げ、地域で防災の輪をつくることだ」と述べて、積極的な交流を促しました。

軽部氏は、「防災活動をする中で批判を受けることもあるが、新しい動きを起こすには若者や外部の視点が大事だ」と指摘しました。また、「ディスカッションを通じて多くの担い手がいることを実感した一方、それが実際の行動につながらない理由を考えさせられた」と感想を語りました。災害はいつ起きるか分からないため、日頃から避難経路の選択肢を増やしておくことが重要です。軽部氏は「楽しく学べば記憶に残り、いざという時の判断力につながる」と述べ、最後に、「率先して周囲に声をかけ、避難を促す役割を皆さんに期待しています」と参加者に語りかけました。

「そなえる。つながる。ひろげる。」をコンセプトに掲げて開催された今回のワークショップは、地域防災の新たな手法を探る貴重な機会となりました。

#つながり #コミュニティ

内閣官房 (法人番号3000012010001)

内閣官房 (法人番号3000012010001)