次世代につなぐ、災害に強いまちづくり

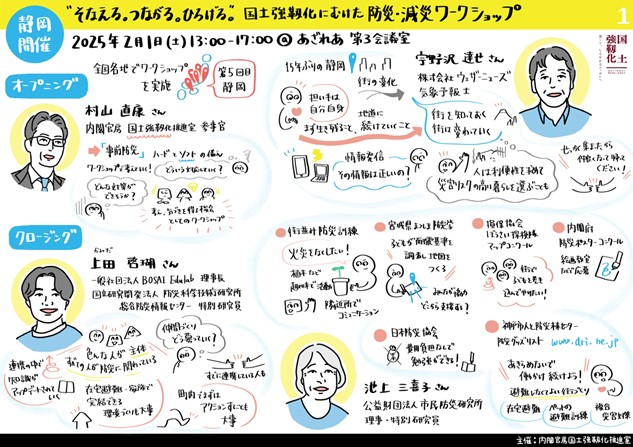

令和7年2月1日に静岡県で開催した第5回ワークショップでは、「次世代につなぐ、災害に強いまちづくり」をテーマにご講演をしていただいた後、会場参加者がグループワークなどを行いました。

話題提供:次世代につなぐ、災害に強いまちづくり

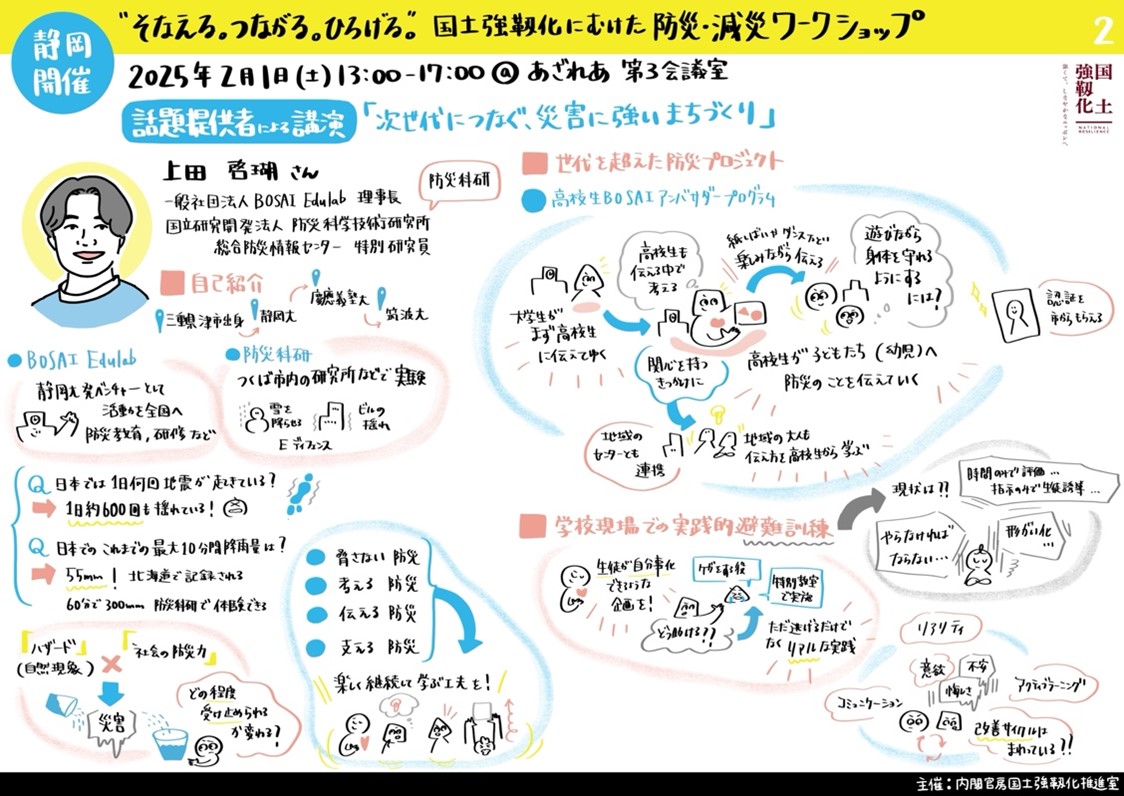

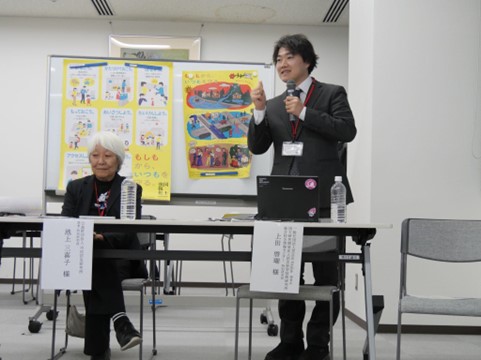

一般社団法人BOSAI Edulabの理事長であり、国立研究開発法人防災科学技術研究所の総合防災情報センターにて特別研究員も務める上田啓瑚氏に、防災教育やどのように若い世代を防災活動に促すかについてお話ししていただきました。上田氏は、大学時代に防災ボランティアサークルを立ち上げ、全国の学生防災ネットワークである防災会学生部の運営や、静岡市消防団での活動にも携わり、防災教育を全国に広げるBOSAI Edulabを立ち上げました。

上田氏は、はじめに日本における地震や豪雨の発生状況と防災力の重要性について触れ、災害はハザード(自然現象)と防災力の掛け算で発生するという考え方を紹介しました。砂漠で大雨が降っても人が住んでいなければ災害にはならないが、都市部の場合、地域の防災力を超えてしまうと、被害が起きる可能性があります。「日頃から地域の防災力を高めておくことが災害の被害を抑える鍵になる」と述べました。

次に、「脅さない防災」「考える防災」「伝える防災」「支える防災」という4点を重視した防災教育のお話がありました。従来の、危機感を持たせる防災教育では、長期的な意識の定着にはつながりにくいため、脅すのではなく、楽しみながら学べる「脅さない防災」が求められています。「考える防災」では、知識の詰め込みではなく、地域の防災課題を自分たちで考え、行動につなげる力を育むことを重視しています。「伝える防災」では、学んだ内容を周囲に伝え、教える立場へと成長するプロセスが大切です。そして「支える防災」では、ボランティア活動を通じて地域の防災力を高めることを目指しています。

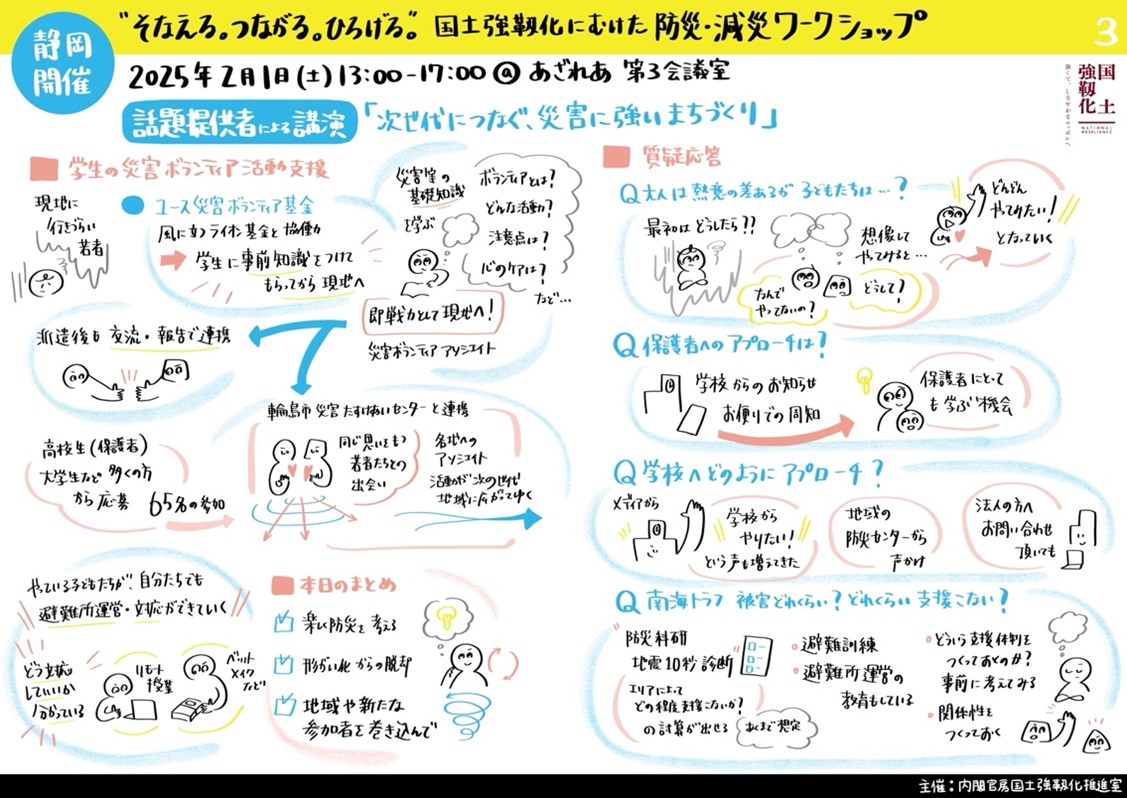

続いて、3つの取組が紹介されました。1つ目は世代を超えた防災プロジェクトで、子どもにも分かりやすく、楽しく学べる防災教材の開発や、次世代の防災リーダーの育成を目指した「高校生防災アンバサダープログラム」などについてです。2つ目は学校における防災活動の改善で、生徒が避難訓練を自分ごととして捉えることができるようにする研究についてのお話でした。「従来の避難訓練にはリアリティとコミュニケーションが欠如していたが、訓練の後に振り返りの場を設け、改善のサイクルをつくることが重要だ」と上田氏は語りました。3つ目は災害ボランティア活動の支援についてです。上田氏は、日頃から防災に関心を持つ学生を増やすために「ユース災害ボランティア基金」の取組にも参画しています。現地へ赴く学生に資金を提供するだけでなく、事前に防災に関する知識を身につけてもらい、即戦力として現地へ送り込む点が、この取組の特徴です。被災地から戻った学生の中には、写真展の開催や周囲の学生を対象とした発表などで自分たちの学びを共有する者もいて、「支える防災」から「伝える防災」へと広がりを見せている例もあるそうです。

最後に、長期的な防災教育の効果を示す例として、石川県能登町の小木中学校の取組を紹介しました。東日本大震災以降、防災教育を続けてきた同校は、2024年1月1日の能登半島地震で全員無事が確認された際、校長先生は「防災教育を続けていて本当に良かった」と語ったそうです。また生徒たちは避難所で、ダンボールベッドの設置や学習スペースの確保など、積極的に運営を手伝ったといいます。上田氏は、「これは防災教育が災害時に大きな力となることを示す好例であり、地域と連携した取組が大切だ」と述べました。

上田氏は、「地域の防災力を高めるには、新たな担い手を増やすことが不可欠だ」と強調し、防災について考える機会を子どもや学生に提供し、持続可能な防災の仕組みを構築していく重要性を訴えて、講演を締めくくりました。

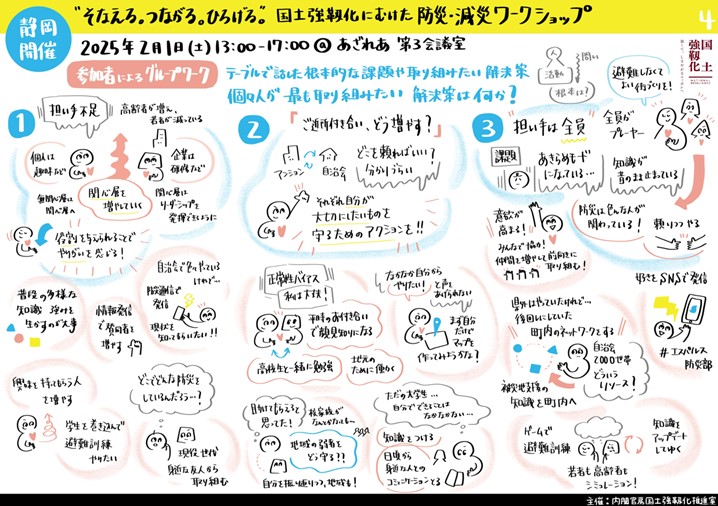

参加者によるグループワーク

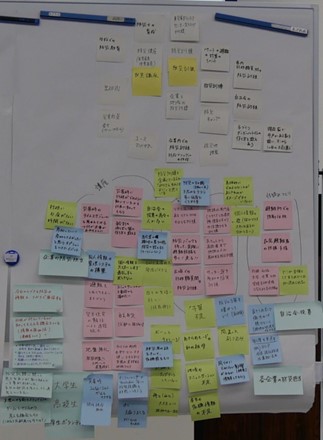

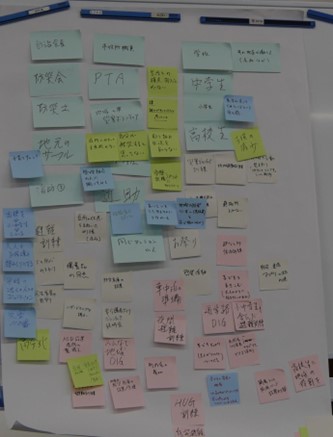

講演後、参加者は3つのグループに分かれてそれぞれの地域の防災課題について意見交換を行いました。グループワークの後は、各テーブルの議論を踏まえて、参加者それぞれが地域における防災活動を広げる上での根本的な課題や、個々人として「最も取り組みたい解決策」について発表しました。

1班では、防災活動の担い手不足や現役世代の参加が少ないことについて議論され、具体的な解決策が挙げられました。

- 個人向けには趣味などを介した啓発活動、企業向けには研修などをやっていくと良いのではないかと思った。

- 参加者の皆さんは多様な知識や属性を持っているので、それらをより活かせる仕組みづくりが大切になってくると思った。

- 学生を巻き込んだ避難訓練や防災訓練などをやってみたいと思った。

- 自分が暮らしている場所、避難する避難所を分かっている必要があると思うので、防災通信という形で皆さんにお知らせをしていきたい。

- 防災に関する情報発信をして、賛同者を集めて社会福祉協議会に申請し、定期的に勉強会などの活動ができればと思っている。

2班では、近所同士の助け合いを広げる方策等について議論し、地域との関わりが薄い人への啓発や、日頃のつながりを活かした支援の仕組みづくりなどに関する意見が出されました。

- 自分が大切にしたいものをどのようにして守るのかを考え、そのためのアクションを起こしていくことが大切なのではないか。

- 高校生が小中学生をサポートしていく、小中学生がもっと小さい子たちをサポートしていく、親と離れてしまった子どもたちを周囲の大人が見守っていく。そうした活動にも取り組んでいきたい。

- 近所づきあいや地元のサークルなど、コミュニティが活発に動いていることで、助け合いができると思う。

- 私たちのような核家族は自力で何とかなると思うが、今日いろいろなお話を聞いて、地域の弱者をどう守っていくかも重要だと考えた。

- 知識をつけることはもちろん、家族や友人など身近な人とコミュニケーションをしっかり取っていくことが、災害時に身近な人の命を守ることにつながると思った。

3班では、防災の担い手を増やす重要性などについて議論し、課題を解消するための方策などに関する意見が出されました。

- 課題として、諦めモードになっている、危機感を持っていない、知識が昔のままの場合があるという意見が出た。避難をしなくてもよいまちづくりも重要なのではないか。

- 今日学んだことをもとにいろいろなことを考え、周りの方々に助けを求めながら取り組んでいきたい。

- 仲間を増やし、防災に関する勉強を続け、さまざまなことに前向きに取り組んでいきたいと思う。

- 今日、ワークショップに参加して、あらためて自分の町内を意識したいと思えたことが良かった。自治会長をはじめ、町内への働きかけをしていきたい。

- SNSを利用して、防災への関心を高める活動をしている。今日、さまざまな話を聞いて、その活動がかなり意味のあるものだと感じたので、さらに進めていきたいと考えている。

- ゲームを活用すれば避難訓練のハードルを下げられ、間違った知識などもアップデートしていけるのではないかと思う。

講評

参加者によるグループワークの発表を受け、有識者と話題提供者から総括としての講評がありました。

宇野沢氏は、本日の議論では「担い手は自分自身」という視点が強調されていたと指摘しました。そして、「防災活動は、すでにあるコミュニティに参加したり、新たなつながりをつくったりと、様々な方法をとりながらも、とにかく地道に活動を続けることで成果が生まれる」と語りました。

情報の受け取り方の重要性については、例えば「狩野川台風に匹敵する」といった表現が、実際のリスクを正しく伝えられないこともあるため、「情報を適切に解釈し、自分の地域のリスクを具体的に考えることが大切だ」と述べました。また、町は常に変化するものであり、利便性の追求が脆弱性を生む可能性についても触れました。最後に、防災活動は人とのつながりが鍵であるとして、「今日の出会いを大切に、参加者同士で仲良くなって帰ってほしい」と呼びかけました。

池上氏は、「どの班でも活発な議論がなされ、良い発想がたくさん見られた」と講評を述べました。そして、各班の発表内容に触れながら、各地で参考にできる多くの取組を紹介しました。また、ペットの避難訓練や、避難しなくてもよいまちづくりなど、有意義な議論が多かったことを評価し、特に「諦めずに働きかけ続けよう」という言葉が印象的だったとの所感を述べました。

上田氏は、「防災にはいろいろな主体が関わっており、最終的には全ての人が防災に関わることになる」と述べました。そのうえで、各班の発表に関連して、共通の思いを持つ人を地域や全国でつなげることの重要性、避難所の負担を減らすためにも各家庭での備えを進めること、知識をアップデートする方法などについて語りました。

「次世代につなぐ、災害に強いまちづくり」をテーマに開催された今回のワークショップは、地域におけるつながりの大切さをあらためて認識する機会になりました。

今回のワークショップは、これからの防災教育を考える上で重要な要素について学び、その上で今私たちにできることは何かを考えさせられる機会となりました。

#つながり #コミュニティ

内閣官房 (法人番号3000012010001)

内閣官房 (法人番号3000012010001)