屋根やさんから広げていく地域の防災・災害対策

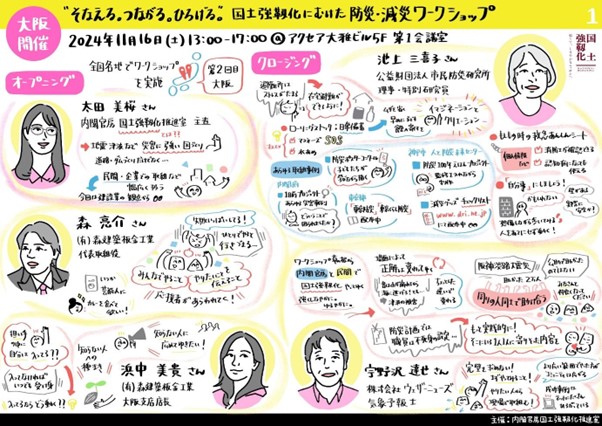

令和6年11月16日に大阪府で開催した第2回ワークショップでは、「屋根やさんから広げていく地域の防災・災害対策」をテーマにご講演をしていただいた後、会場参加者がグループワークなどを行いました。会場には大阪近郊にお住まいの幅広い年代の方々にお越しいただきました。

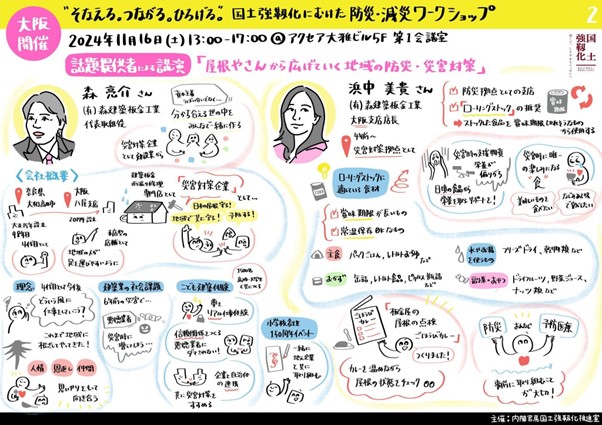

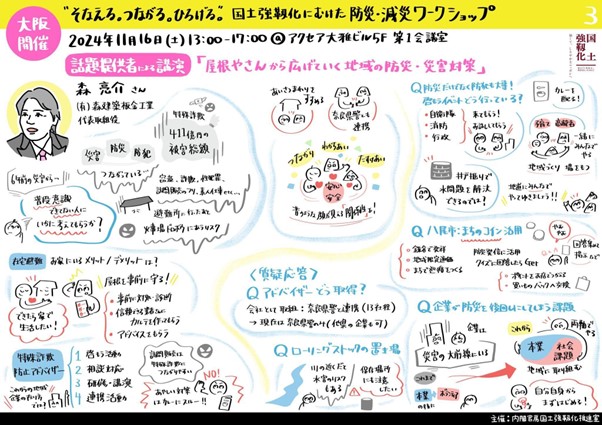

話題提供:屋根やさんから広げていく地域の防災・災害対策

有限会社森建築板金工業は、奈良県大和高田市に本社を置き、創業98年目を迎えた雨漏り修理を専門とする企業です。「分かち合える世の中をみんなで一緒に作る」ことを目指し、災害対策企業として、防災啓発や地域との連携に取り組んでいます。同社代表取締役の森亮介氏と、大阪支店店長の浜中美貴氏からお話をいただきました。

最初に、建設業界の課題について話がありました。特に悪徳業者の問題は深刻で、平成30年の台風21号が関西を襲った時には、高額なブルーシート販売や、偽ボランティアによる詐欺被害が相次ぎました。こうした被害を防ぐには災害が起こる前の備えが不可欠だと考えた森氏は、同社を災害対策企業と再定義し、建設業界だけでなく、地域の企業とも幅広く連携しながら防災・減災活動に取り組んでいます。

具体的な取組の一つに、「こども建設王国」があります。これは、①子どもたちが建設業に夢を持てる仕事のリアルな職場体験の提供、②地域企業と住民の信頼関係による悪徳業者に騙されない仕組みづくり、③自治体と連携した災害対策の強化を目的に、子どもから大人まで楽しめる様々な企画が行われるイベントです。2024年にはJR大和高田駅前で開催し、約1,500人の来場者が訪れました。他にも、地元小学校の150周年を記念して、学校の遊具に塗装を行うイベントも開催しています。行政や地元企業などと協働でこうした企画を行うことで、地域で防災意識を広げることに取り組んでいるといいます。森氏は、「このようなイベントは私の会社だけでは実現できない。地元企業などと一緒に取り組むことで、信頼関係も生まれてきた」と地域づくりの実感を語りました。

続いて浜中氏から、大阪支店での防災啓発活動の紹介がありました。同支店は、防災拠点として「ローリングストック」の推奨に力を入れています。これは、備蓄食品を日常的に消費しながら新しいものと入れ替える方法で、食品ロスを防ぎ、災害時でも慣れ親しんだ食事が取れるメリットがあります。同社では、この考えを広めるため「屋根の点検ごほうびカレー」を開発。カレーのパッケージには家の点検項目を記載し、楽しみながら防災意識を高められる工夫を凝らしています。

次に、代表取締役の森氏から、防災を通じた防犯意識の底上げの必要性についてお話がありました。災害後には、保険金の利用を前提に、不要で高額な工事をさせる、杜撰な工事を行うといったリフォーム詐欺が急増します。また、窃盗や強盗など様々な犯罪も起こります。森氏は、こうした被害を防ぐためにも、定期的な屋根点検を行うなどして自分の家を災害から守ること、避難所に行かずとも自宅で避難ができるために備えることが重要だと述べました。「特殊詐欺防止アドバイザー」にも認定された同社は、「怪しい話はカレーにスルー」というカレーを配りながら、詐欺防止の啓蒙活動も実施しているといいます。これからも、地域の企業や警察と協力しながら、詐欺防止に向けた取組を強化したいと述べました。

最後に森氏は、「地域企業が地域の守り手となり、災害対策企業の輪を全国へ広げ、昔のような顔が見えるつながりをつくりたい。そして、それぞれが持つ情報、経験、知識を分かち合い、助け合い、災害が来ても来なくても、安心して生活できる基盤をつくっていきたい」と話し、講演を締めくくりました。

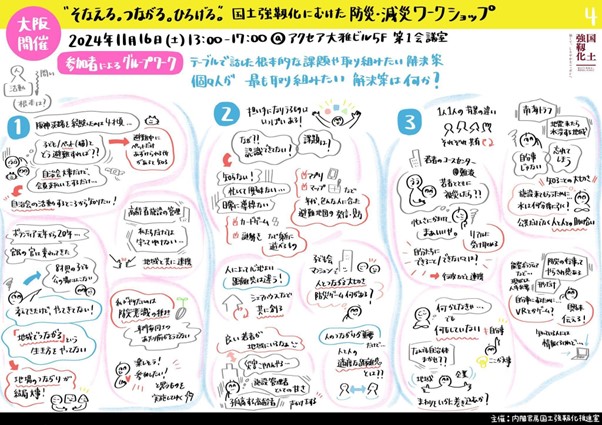

参加者によるグループワーク

講演後、参加者は3つのグループに分かれてそれぞれの地域の防災課題について意見交換を行いました。グループワークの後は、各テーブルの議論をふまえて発表を行いました。参加者は、地域における防災活動を広げる上での根本的な課題と、個々人として「最も取り組みたい解決策」について話し合いました。

1班からは、防災意識が高まった経験、地域ネットワークの重要性、防災の意識づけや環境づくりなどについて発表がありました。

- 自治会の機能が強くなるといい。自分の住んでいる地域の活動を知ることから始めたい。

- 災害時、高齢者には特段の配慮が必要になるので、地域のネットワークを深めていくことが重要だと学んだ。

- 地域のつながりが希薄になっている。コミュニティづくりをしていかないと、発災時の計画を策定しても実践が難しいと感じた。

- 防災に関わる仕事をしているが、入りたくなるような自治会にする、皆で一緒に楽しみながら防災の取組をするなど、防災の種まきをしていきたいと思った。

2班からは、地域のつながりの重要性、防災意識の浸透が不足している現状やそれに伴う課題などが挙げられ、解決策の案も示されました。

- 防災の取組を知らないという課題がある。その解決には、防災に関するゲームやアプリ、動画による分かりやすいマニュアルの提示が有効と考えた。

- 取組における各人の距離感の違いも課題と考えられる。シェアハウスやシェア農園を応用して、一人一人に合った方法やタイミングが選べるようにできるといい。

- 人とつながることの重要性を再確認した。

- 大阪市には単身の高齢者が多い。地域における交流を育み、防災・防犯の意識を高めてもらいたい。

- 自治体は、防災のための施策をたくさん講じているが、そうした情報にアクセスしにくい人もいる。この問題についても、地域のつながりが重要だという結論に至った。

3班では、防災意識を高めるプロセス、地域や個人の責任、さまざまな立場の組織や個人に求められる行動などが議論され、各メンバーの経験に基づく意見や提言が発表されました。

- 日常の忙しさに紛れて、防災意識が希薄になっていることに気付かされた。自分たちにできること、地域や行政で取り組むべきことを整理して考えるべきだと分かった。

- 地震や津波など災害に関する知識を得ることが、まずは大切だと思う。災害時にインフラが破損すると復旧に時間を要するので、地域の人の手で助け合えると良いと思った。

- 防災の取組には時に「やらされ感」があるが、それを各自の自分事にしていかなければならない。

- 防災対策は何でも自治体に丸投げするような発想に陥りがちだが、地域の住民や企業も巻き込んで、一緒に考えて取り組むことが大事だと学んだ。

講評

参加者によるグループワークの発表を受け、有識者と話題提供者から総括としての講評がありました。

池上氏からは、各班の発表内容に触れた後、今回のテーマに関連するさまざまな事業の紹介がありました。被災者の皆さんから被災していない人たちへ教訓を伝えるショートストーリーを公開している内閣府の「一日前プロジェクト」や、子どもを巻き込むのに好適な内閣府の「防災ポスターコンクール」、神戸の人と防災未来センターによる「防災100年えほん」、そして自分の病歴やかかりつけ医の情報を救急隊員に伝えることができる「もしものときの救急安心シート」など、多くの取組が紹介されました。そのうえで、「防災は誰かに守ってもらうという意識ではなく、自分事にしましょう」との呼びかけがありました。

宇野沢氏からは、このワークショップが開催された経緯の説明がありました。そして、防災に取り組む姿勢について「防災や減災には正解がない。完璧は求めない。失敗してもいい。まずはできることをやってみる。いろいろなことを試して、そこからさまざまなことが分かれば良い」と述べました。また、グループワークの中で出ていた「地域コミュニティというのはなかなか難しい」という話に対して、「そうした件に関する成功事例の情報は、ネット上にもたくさんある。それらを参考にして、吸収した知識をもとに小さなコミュニティをつくり、助け合っていく必要がある」とのアドバイスがありました。

浜中氏は、「ワークショップの様子から参加者の皆さんは意識が高い方々だと感じたとともに、度々出ていた『防災の担い手になる』という点について、自分はどう動くべきかなどと考えさせられた」と語りました。また、さまざまな活動を通して、防災を知らない人に知っていただくための取組を続けていきたいという、今後の展望についてのお話もありました。

森氏は、講演の機会を与えられたことへの感謝の言葉を述べたうえで、「社長に就任した若い頃には何でも一人でやろうとしていたが、仲間と一緒に取り組む方が頑張れるうえに、自分とは違う意見を得ることもできる。また、自分がやりたいことを周囲に伝えていけば、応援してくれる人が出てくる。仕事を通して実感してきたこれらのことが、防災の取組でもポイントになる」と語りました。

今回のワークショップは、一人一人ができる日頃の備えや、企業と住民のつながりや連携についてあらためて考える貴重な機会となりました。

#つながり #コミュニティ

内閣官房 (法人番号3000012010001)

内閣官房 (法人番号3000012010001)