若者との被災地支援から考える地域の防災力向上

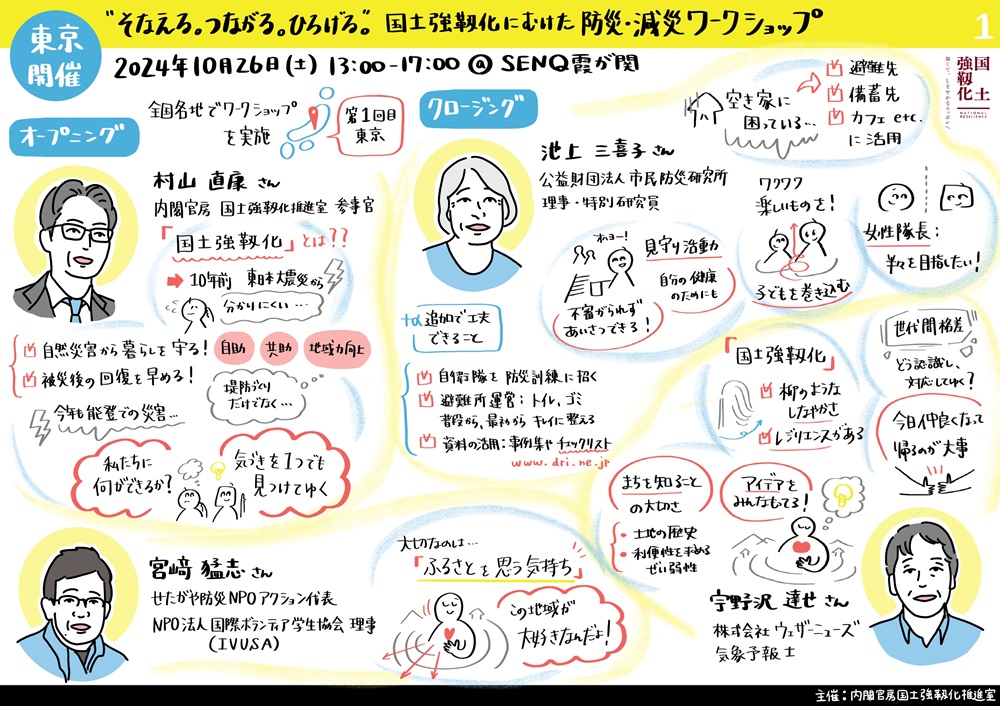

令和6年度のワークショップでは、「大きな災害に備えて、地域で広げていく防災の仲間づくり」を掲げ、各回のテーマに沿って話題提供者の方にご講演をしていただいた後、それぞれの地域や身の回りで何ができるかを会場参加者に考えていただきました。

また、例年と同様に、公益財団法人市民防災研究所理事・特別研究員の池上三喜子氏と、株式会社ウェザーニューズ減災プロジェクトリーダーであり気象予報士の宇野沢達也氏にもご参加いただき、会場参加者へのアドバイス等をしていただいたほか、話題提供部分をオンライン配信しました。

令和6年10月26日に東京都で開催した第1回ワークショップでは、「若者との被災地支援から考える地域の防災力向上」をテーマにご講演をしていただいた後、会場参加者がグループワークなどを行いました。

東京近郊にお住まいの幅広い年代の方々にお越しいただき、そのうちの半数は20代が占めていました。

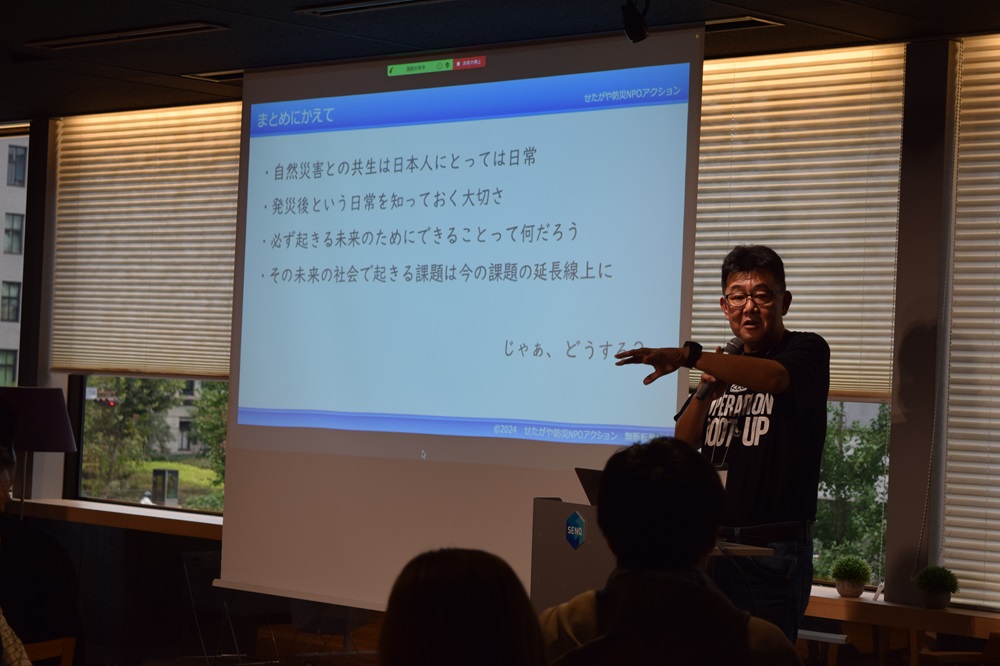

話題提供:若者との被災地支援から考える地域の防災力向上

せたがや防災NPOアクションの代表であり、特定非営利活動法人国際ボランティア学生協会(以下、IVUSA)の理事でもある宮﨑猛志氏から、IVUSAでの学生との被災地支援活動と、せたがや防災NPOアクションでの地域防災ネットワーク構築の経験をもとにしたお話をいただきました。

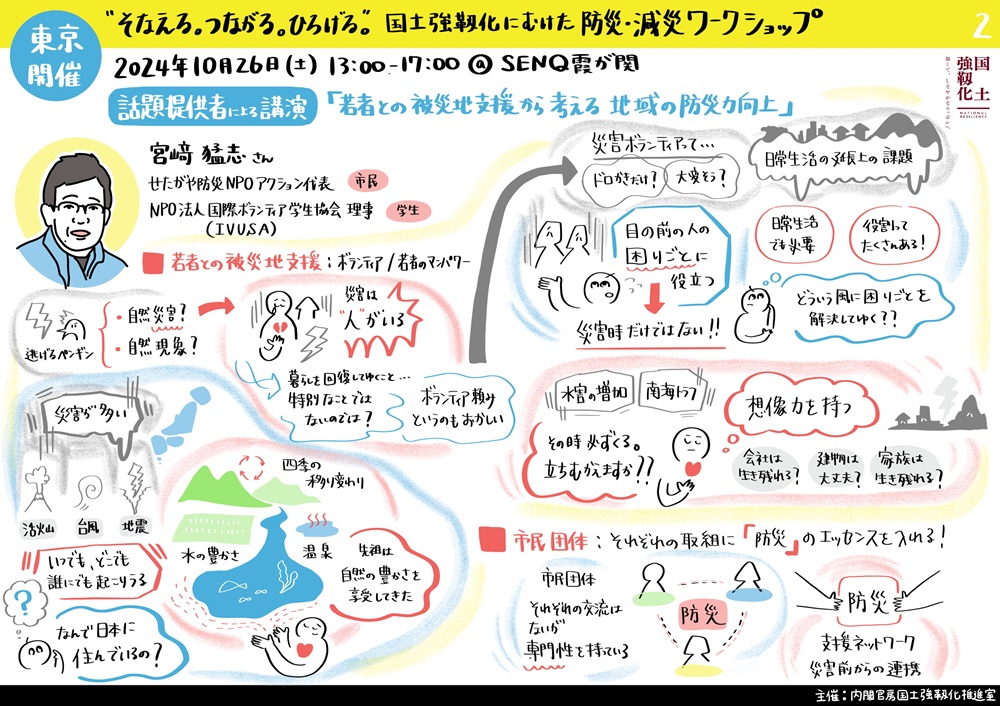

最初に、IVUSAでの経験から、被災地支援の捉え方や若者の役割について、宮﨑氏の考えが語られました。

日本は地震や台風が多い中でも、豊かな自然を享受しつつ災害と共存してきた歴史があると述べ、災害復旧時に互いに助け合うことは特別なことではないと強調しました。宮﨑氏は、学生に対し、「現代社会では、わざわざ災害ボランティアって言わないと被災地のお手伝いをしないのっていうのはおかしいよね。」と伝えているそうです。

また、災害支援では、瓦礫撤去や土砂のかき出しのような力仕事だけでなく、高齢者の見守りや子どもの学習支援といった、普段から生じている地域課題への対応も重要だと指摘しました。「若者には被災地で現場を体験し、災害時に顕在化する日常課題の存在を知ってほしい。将来は地域コミュニティの一員として、地域で必要な支援を想像できる人になってほしい」と述べました。若者が被災地で支援活動を経験することが、将来の地域防災力の基盤となり、ひいては地域全体の防災力の向上につながると訴えました。

次に、地域防災ネットワーク構築について、お話がありました。

宮﨑氏は、NPOや市民活動団体などが、平時から連携して防災に備える防災活動のネットワークづくりに取り組んでいます。世田谷区では多くの市民団体が活動していますが、異なる分野の団体同士が交流する機会は多くはないと言います。そこで、その異なる分野に「防災」というエッセンスを振りかけることで、「防災」を共通テーマとして同じ課題感で話ができる、顔の見えるコミュニティやネットワークができないかと考え、活動をしているとのことです。

なぜかというと、災害発生後にそのネットワークが必要になるからだそうです。そのネットワークがなければ、地域内の支援者がそれぞれ収集した情報を支援者間で共有したり、地域内の支援者と外部支援者とをつないだりできないからだそうで、宮﨑氏はこれまでの被災地支援活動の中で、そうした支援ネットワークが発災後に生まれるのを見てきたそうです。宮﨑氏は、普段から地域内の支援者がネットワークを持つことで、災害時に数時間でも数日でも早く困っている人とつがなることができれば、これが大きなアドバンテージになると考えているそうです。

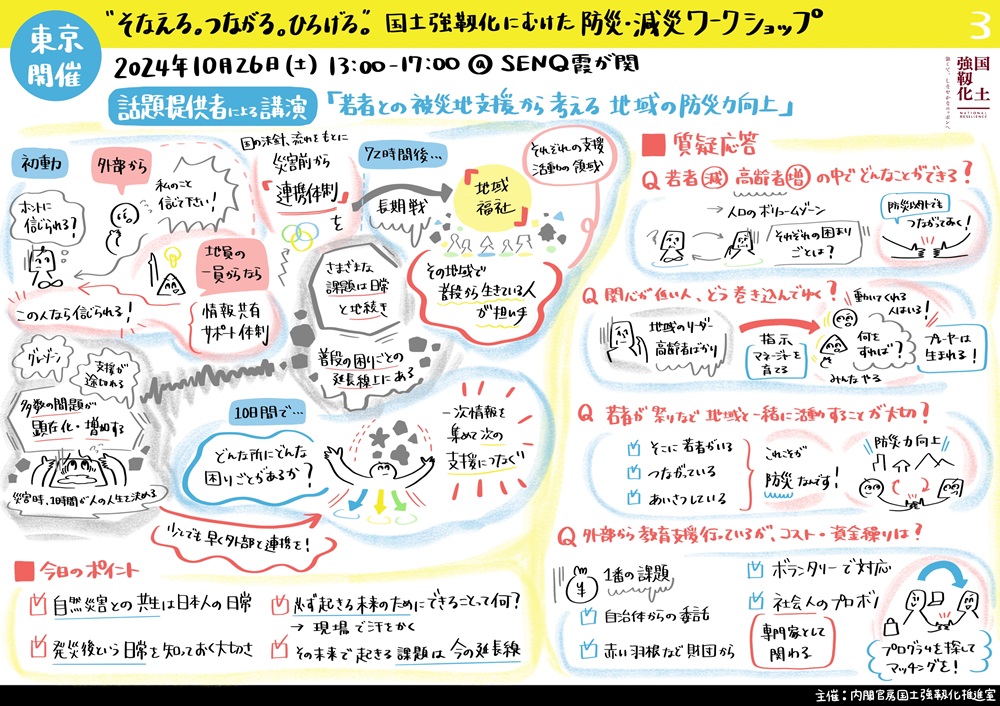

また、せたがや防災NPOアクションは、発災から10日後に情報連絡会議を開催し、それまでに収集・整理した情報を支援者間で共有し、その後の支援活動につなげていく方針とのことでした。これについて、宮﨑氏は、「10日間何もしないのかと言われることもありますが、違います。その10日間で、生きた情報を集めたい、声を上げられない人の情報を拾ってきてほしいということです。困っている人たちと支援者との繋ぎ役として、顔の見えるコミュニティ、地域の知り合いからの紹介でサポートしていけるようにしたいという取組がせたがや防災NPOアクションなのです。」と語りました。

そして、宮﨑氏は、「災害後72時間以降に支援が必要な困りごとは、平時の困りごとと同じのものであり、「日常」を支援する地域の市民活動が、災害後の復旧・復興作業にも強く結びついていると言えます。だからこそ、防災も「福祉」の一環として日常課題の延長線上に捉えることが重要です」と強調しました。

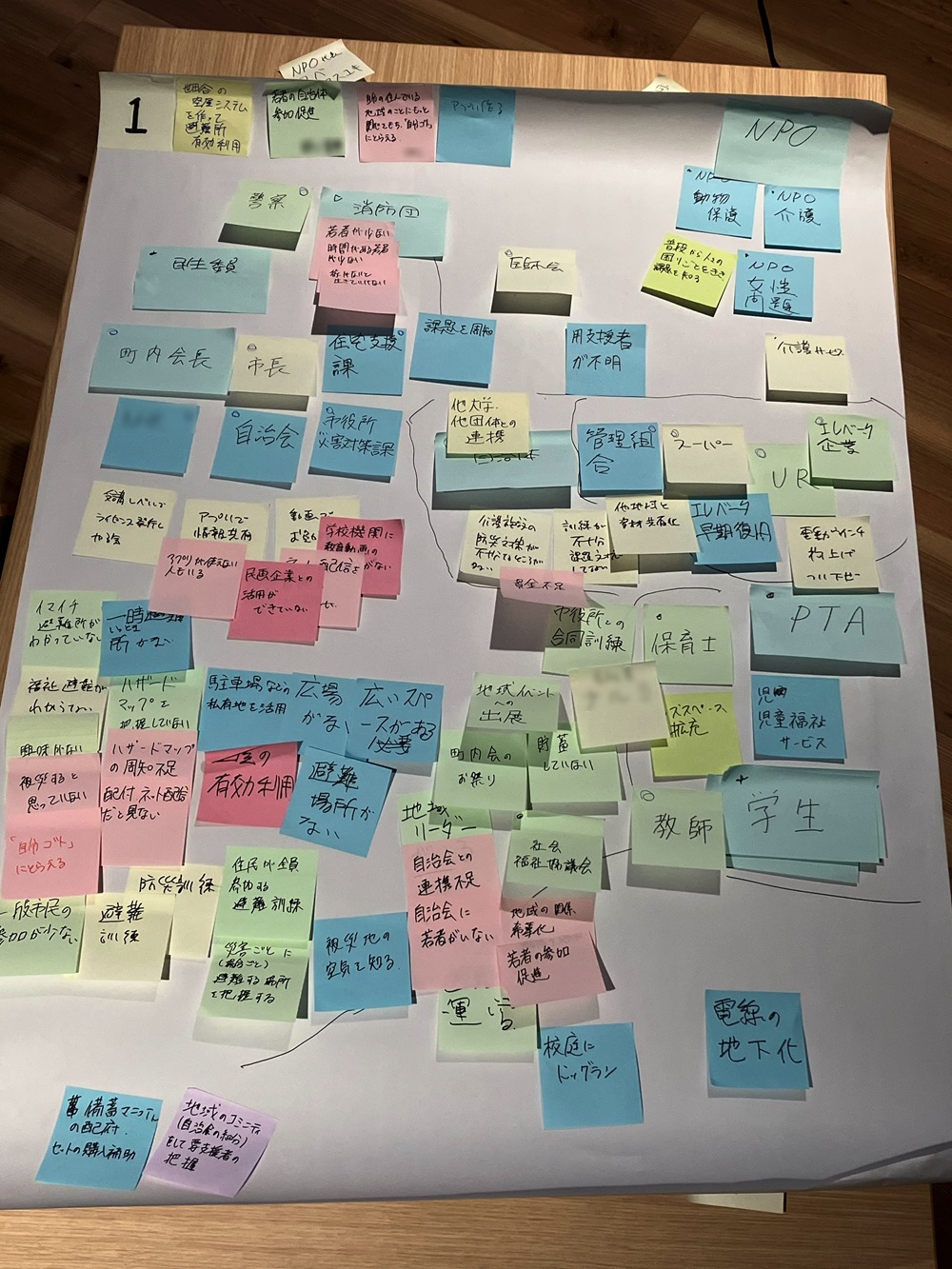

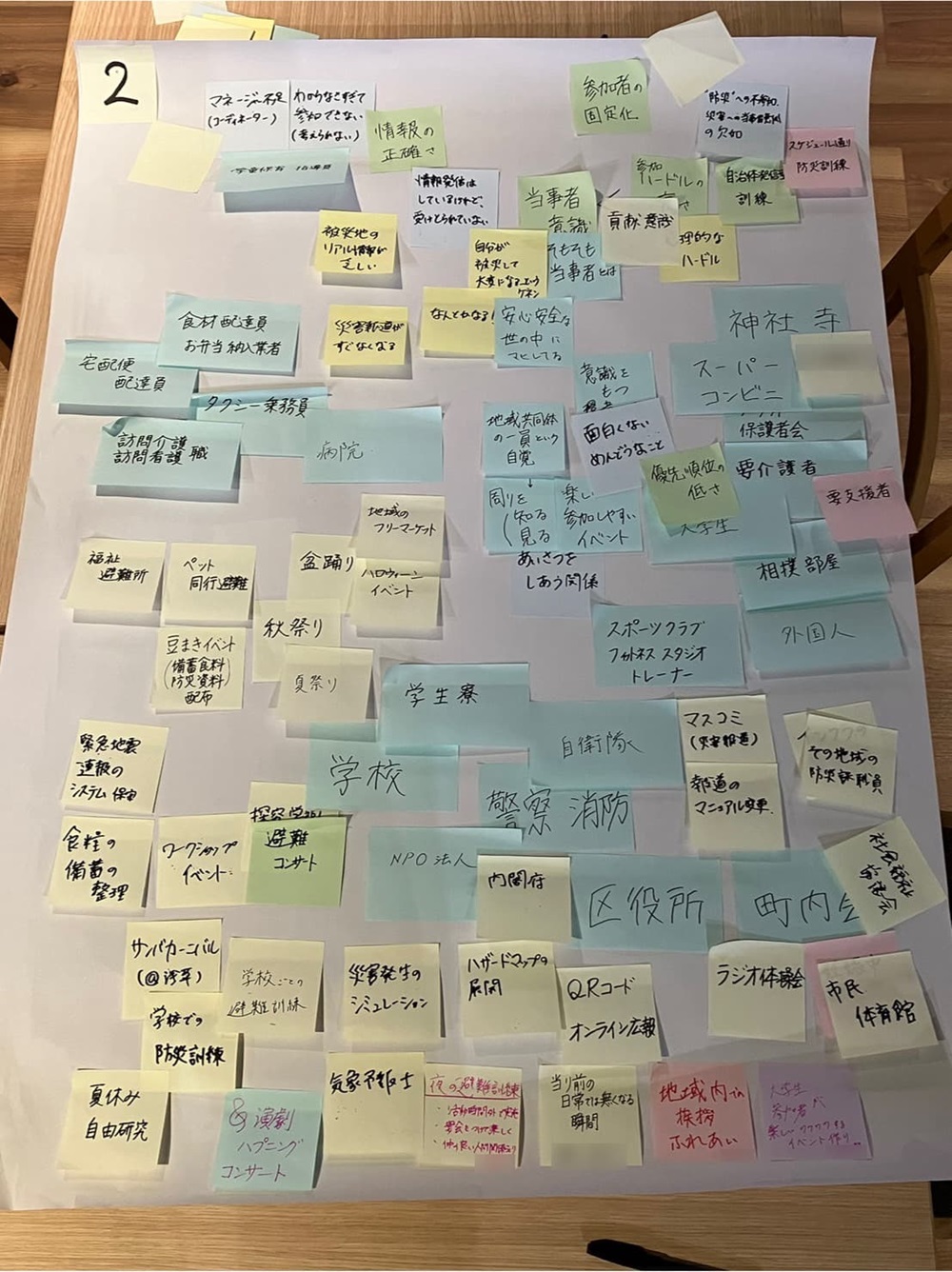

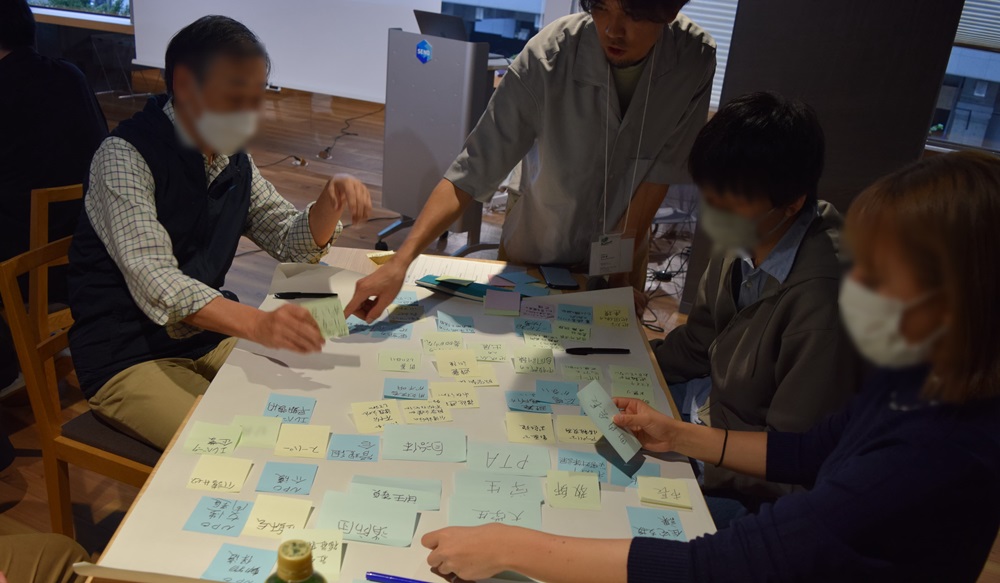

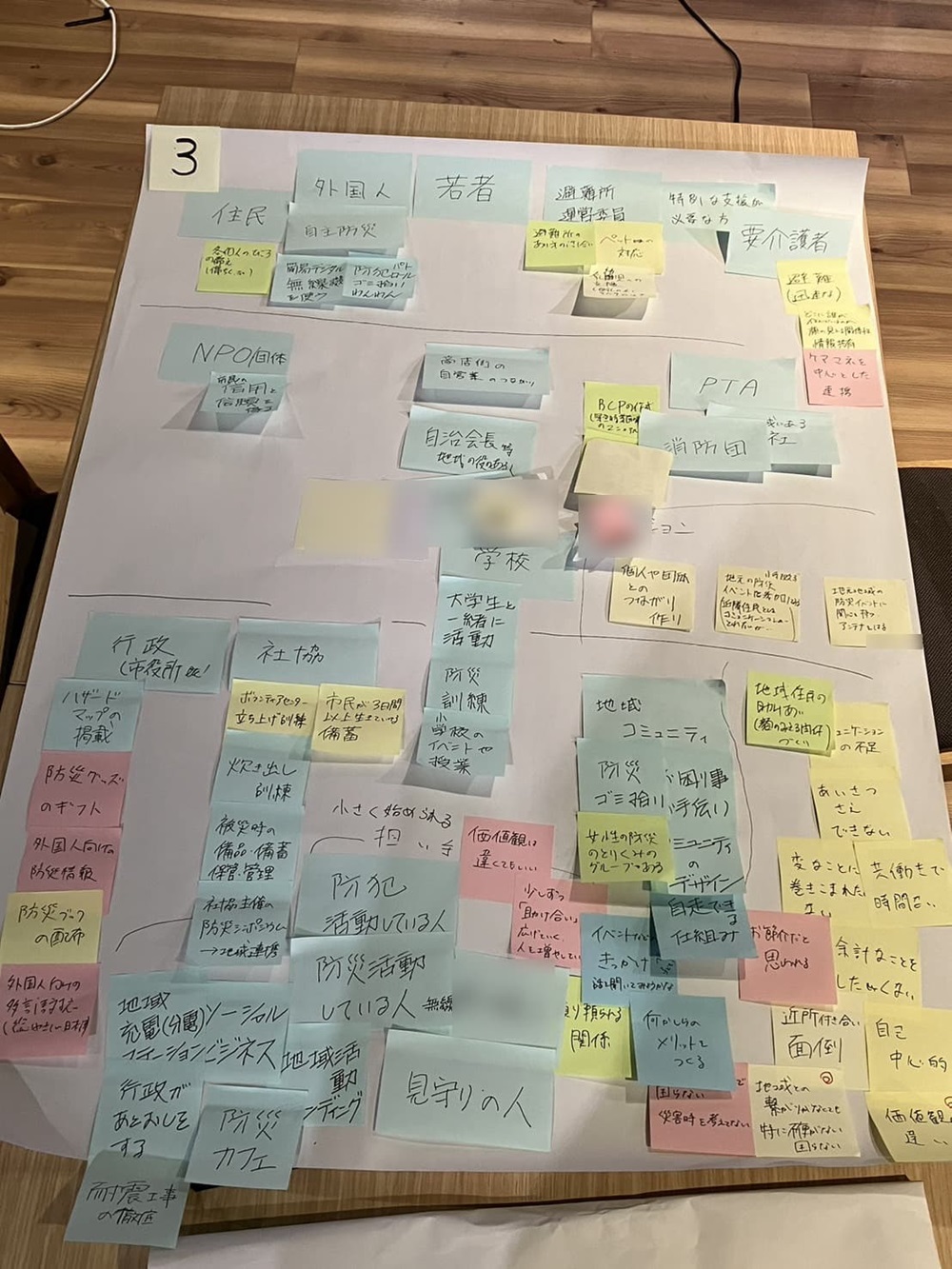

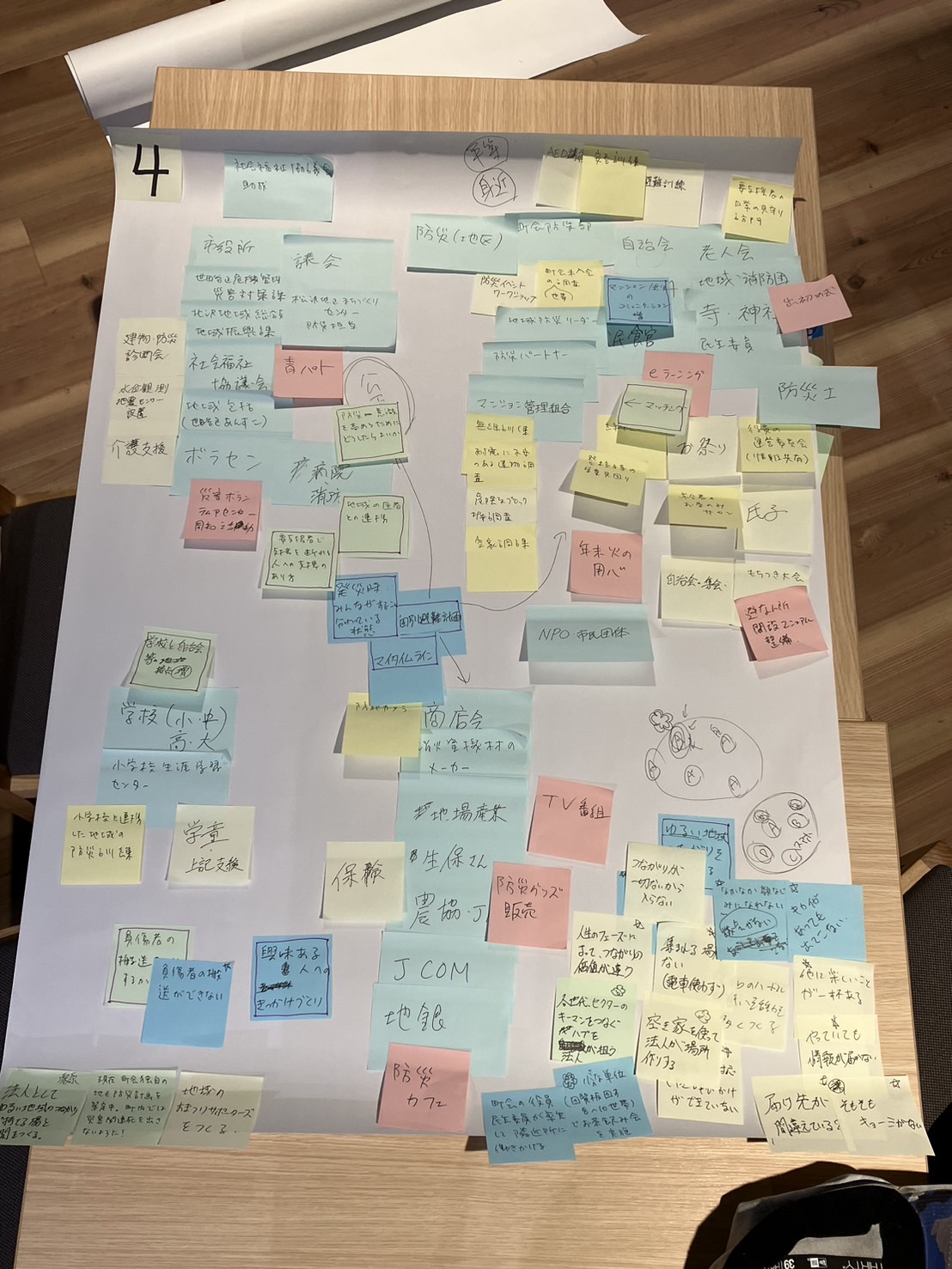

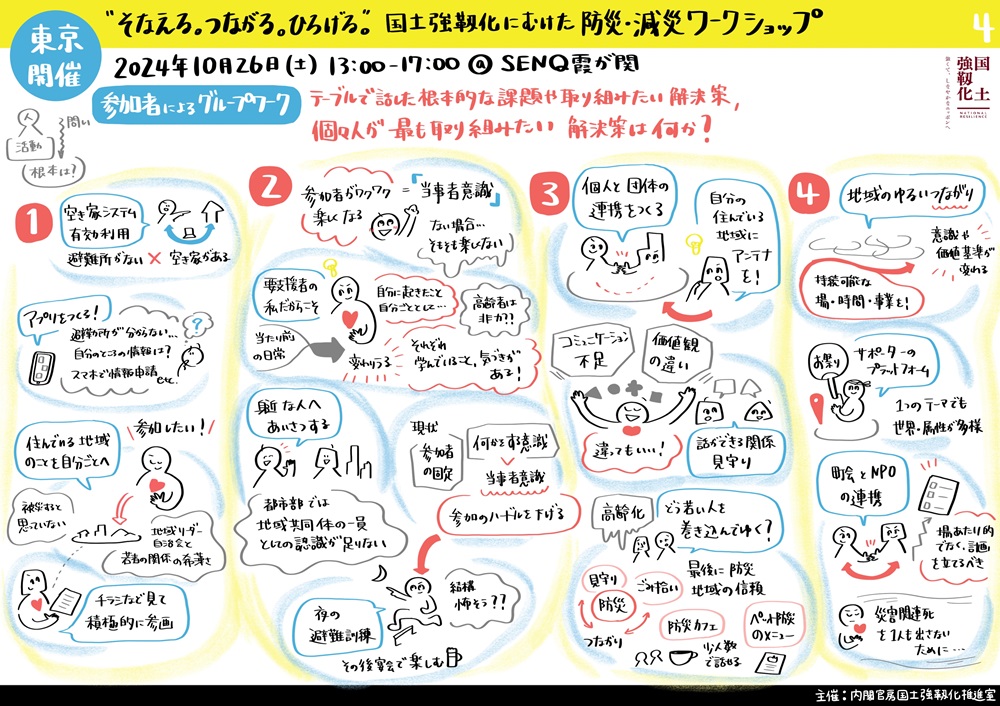

参加者によるグループワーク

講演後、参加者は4つのグループに分かれてそれぞれの地域の防災課題について意見交換を行いました。グループワークの後は、各テーブルの議論をふまえて発表を行いました。参加者は、地域における防災活動を広げる上での根本的な課題と、個々人として「最も取り組みたい解決策」について話し合いました。

1班では、災害対策における地域社会の結びつきや情報共有の改善に関する意見が出されました。

- 世田谷の空き家システムを作って、避難所を有効利用することを考えた。

- アプリを作りたい。避難所の場所が分からない方や、避難をするということが自分事になっておらず、その場になってみないとピンとこない人の方が多いのだと思う。

- 自分の住んでいる地域のことに関心を持ち、自分事に捉えたい。また、地域のリーダーや自治会と、若者の関係が希薄化していることを踏まえ、若者が参加しやすい自治会をつくりたい。

- 広報誌を積極的に見たりして、地域や自治体でどのような動きがあるのかチェックして、地域活動に参加したい。

2班からは、地域のつながりの重要性、防災意識の浸透が不足している現状やそれに伴う課題などが挙げられ、解決策の案も示されました。

- 世田谷の空き家システムを作って、避難所を有効利用することを考えた。

- 大学生がわくわくするイベント作りをやりたい。面白くない授業に参加したくないように、若者の当事者意識が低く、地域社会へ参加しないのは、楽しくない、面白くないからだと思う。

- 自分は事故で障害を抱えた。それまで当たり前だと思っていた日常が、突然非日常にかわってしまうことは誰にだって起こりうる。非日常を意識して準備をしておくことがすごく大事だと考えている。また、高齢者や乳幼児は何もできないと思われがちだが、そうではない。高齢者はこれまでの経験から気づきを与えてくれるし、保育を通して得られる気づきもたくさんある。

- 都市部では、地域共同体の一員という自覚が足りないとの課題があると思った。都市部ならではの取り組みとして、地域内での挨拶や触れ合いに取り組みたい。

- 夜の避難訓練をやってみたい。現状は避難訓練は昼に実施することが多いが、現役世代は昼は参加しづらいので、参加のハードルを下げたい。また、夜に避難訓練をやってみると結構「怖い」。「怖さ」から当事者意識を高めることができないか。

3班では、地域住民のコミュニケーション不足を解消し、信頼関係を構築するための取組と、それを防災意識の向上に繋げる方策について意見が出されました。

- 個人と団体のつながりを作りたい。

- 地元地域の防災イベントに関心を持つなど、自分の住む地域にアンテナを張りたい。

- 地域住民の助け合いがなく、コミュニケーションが不足している。また、価値観の違いや近所づきあいが面倒という声がある。しかし、価値観は違ってもいい。例えば、通学の見守りやゴミ拾いなど、活動している姿が見えることで、話ができる関係が作れるのではないか。

- 地域の見守りや防犯・防災活動は高齢化で人手不足になっている。これらの活動をブランディング化すれば、若い人にも入ってもらえるかもしれない。自分は防災カフェで、少人数で気軽に話ができるような活動をしている。ペット防災など、興味をひくメニューで参加のきっかけをつくり、他の展示等に繋げている。最後は信用・信頼を築くことが大事だと思う。

4班では、地域の多様性を活かし、住民が緩やかに繋がれる場作りや防災計画の具体的な実行を通じて、地域の結束と防災力向上を目指すための取組について意見が出されました。

- 地域に対して緩いつながりを持とうとの話になった。戦前と戦後でつながりに対する意識や価値基準が変わってきた。属性や世代による価値観の違いを超えて緩く繋がる持続可能な場所や時間、空間が必要。

- 地域の祭りの担い手不足を解消するため、地域の様々な属性の人が参加し、緩く繋がれる「祭りサポーターズ」というプラットフォームを立ち上げた。今日の話を自分の活動にも活かしたい。

- 町会の防災部長をしながら地域でNPOの活動を行い、町会とNPOの連携を進めている。地域の防災力を高めるには、場当たり的な訓練では不十分だと思っている。地域の弱点を知り、計画を立てるべきだと考えている。災害関連死は1人も出さないことを目指している。

講評

参加者によるグループワークの発表を受け、有識者と話題提供者から総括としての講評がありました。

池上氏からは、各班の発表内容に対する振り返りを行ったのち、防災活動をする際に押さえておくべき内容についてのお話がありました。

「1班では空き家を避難所や備蓄倉庫として活用する重要性について、2班では防災訓練のマンネリ化対策として、子供を巻き込み家族全体の意識を高める工夫の紹介について、3班からは高齢者による子供の見守り活動が防災や地域交流に役立つことについての提案がありました。4班には女性の防災部長がいらっしゃりご活躍を期待しています。」そして次に、「避難所運営ではトイレ管理やゴミ分別などの衛生管理に徹底して取り組むことが、被災者の健康維持には不可欠です。」と述べました。

宇野沢氏からは、グループワークで一緒になった仲間との交流を深め、コミュニティを広げることをまずは行って欲しいとお話がありました。その後、地域の災害リスクを事前に把握することの重要性について触れ、「広島市での土石流災害など、人が危険な場所に住むことで発生する災害が少なくない。リスクを避けるためには、地域の地形や災害履歴を把握することが重要です。」と述べました。

宮﨑氏からは、防災の根幹は住民の地域を愛する気持ちであり、各々が住む場所の魅力を再認識し、それを守りたいという思いが防災活動の原動力になるというお話がありました。

今回のワークショップは、地域防災の新たな手法を探る貴重な機会となりました。会場に参加された方々が各地域に戻って、すぐに活用できそうなノウハウやアイデアが多数共有されていました。

#つながり #コミュニティ

内閣官房 (法人番号3000012010001)

内閣官房 (法人番号3000012010001)