国土強靱化シンポジウム in 宮崎

~もしもから、いつもを守る。~

近年、自然災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震などの大規模地震の発生も切迫しています。

そこで「国土強靱化」をテーマに、令和5年12月20日(水)、宮崎市民プラザオルブライトホールでシンポジウムが開かれました。有識者らが災害に強い地域づくり・ひとづくりの必要性や、宮崎県ならではの課題と対策の進捗について議論を深めました。

開催概要

- 日時:令和5年12月20日(水)

- 13時30分から16時30分

- (開場13:00)

- 会場:宮崎市民プラザ

- オルブライトホール

- 定員:200名

- 共催:宮崎県、宮崎市、宮崎日日新聞社

開催挨拶

平沼 正二郎

氏

平沼 正二郎

氏国土強靱化担当大臣政務官

佐藤 弘之

氏

佐藤 弘之

氏宮崎県副知事

講演

岡村 次郎

氏

岡村 次郎

氏内閣官房国土強靱化推進室 次長

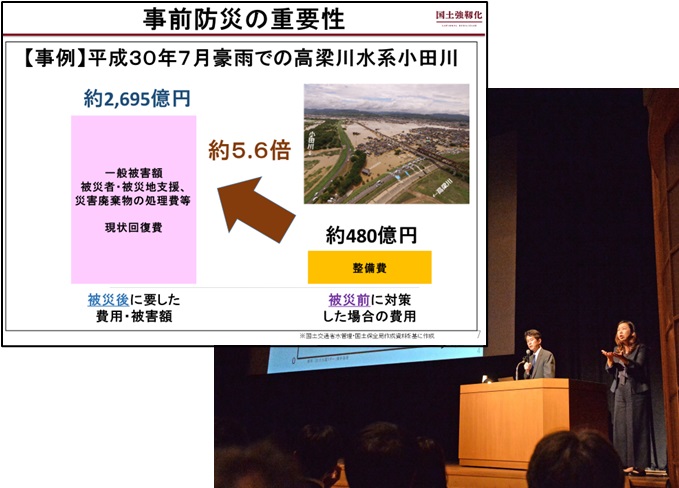

川崎 杏樹

氏

川崎 杏樹

氏震災伝承施設

「いのちをつなぐ未来館」

語り部 ㈱かまいしDMC

佐藤 弘之

氏

佐藤 弘之

氏宮崎県副知事

パネルディスカッション

<パネリスト>

山下 裕亮

氏

山下 裕亮

氏

京都大学防災研究所

附属地震災害研究センター

宮崎観測所助教

丸岡 いずみ

氏

丸岡 いずみ

氏

フリーキャスター

河野 幸治

氏

河野 幸治

氏

宮崎青年会議所出向役員

日本青年会議所

強くしなやかな

国土創造委員会委員長

出水 和子

氏

出水 和子

氏

みやざき公共・協働研究会

理事

清山 知憲

氏

清山 知憲

氏

宮崎市長

岡村 次郎

氏

岡村 次郎

氏

内閣官房国土強靱化推進室

次長

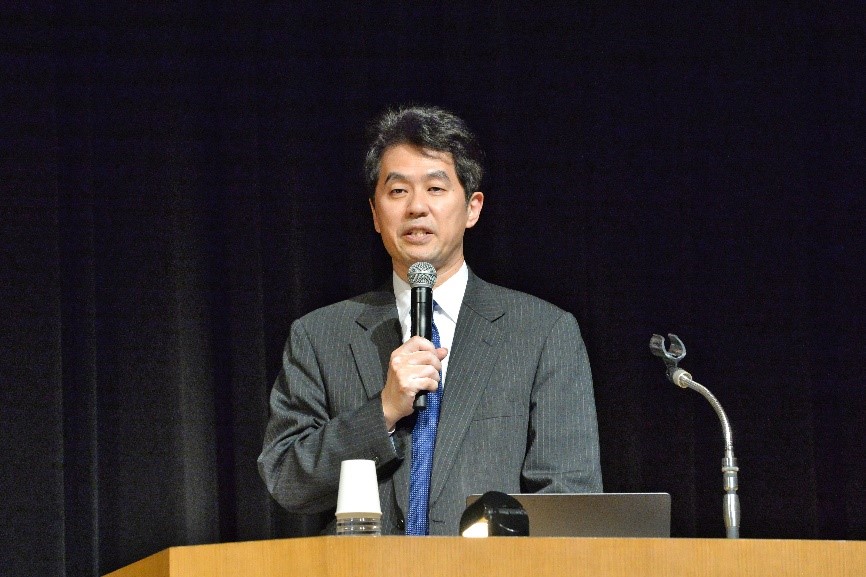

もしもから、いつもを守る。

~災害が起きる前にできること~

備えは多世代、官民一体の総力で

<モデレーター>

森 耕一郎

氏

森 耕一郎

氏

宮崎日日新聞社 取締役編集局長

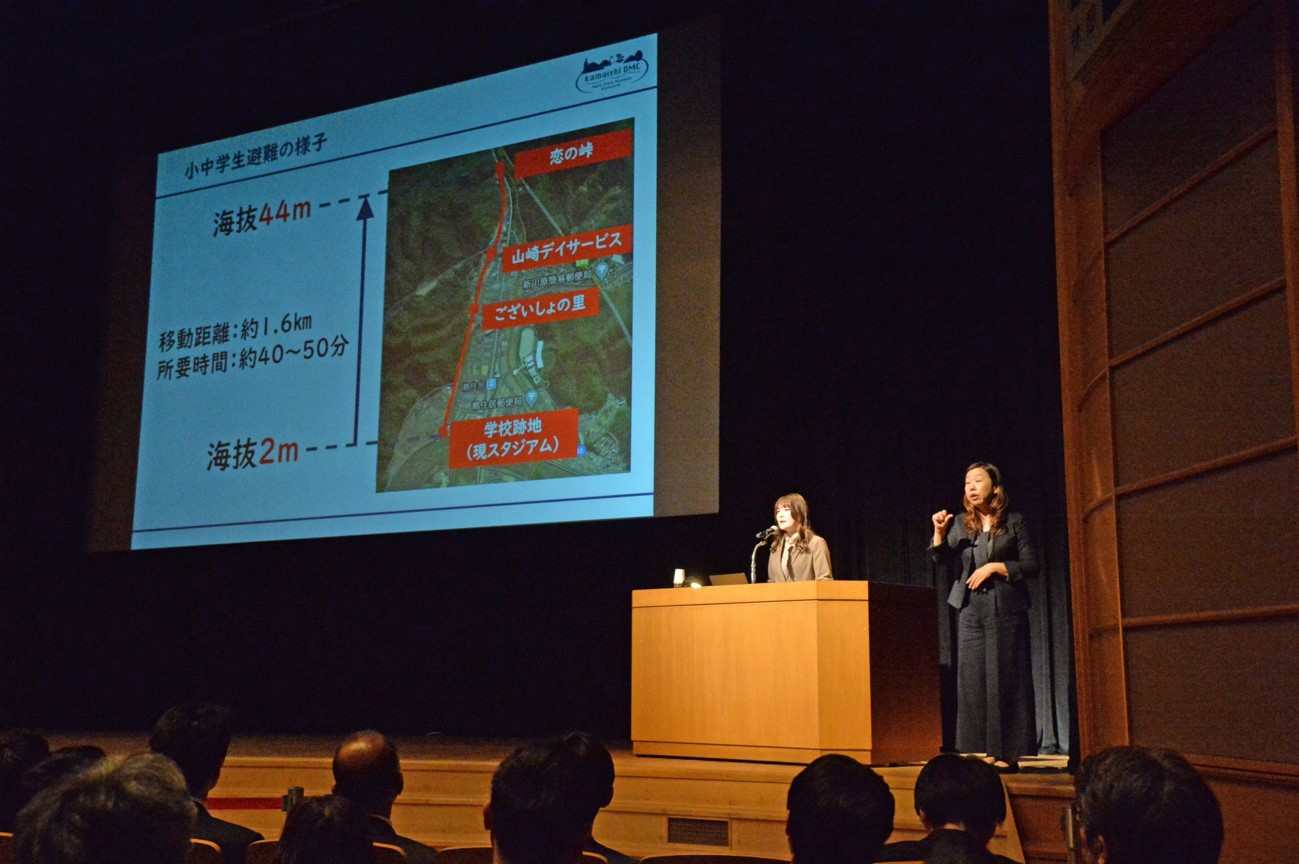

1.災害の経験と教訓から行動へ

| 森 |

地域防災力の強化に向け、皆さんはどのような心構え、取組みが必要と感じていらっしゃいますか。 |

| 山下 |

過去の特徴から、地震は繰り返し起こるものです。南海トラフ地震は、宮崎県では最大震度は7、津波の最大高17m想定ですが、直近1946年の昭和南海地震は、宮崎市は震度4でした。揺れは小さく済みましたが、大きな津波がやってきました。揺れの強さ(震度)に関わらず、長く揺れる地震は規模が大きく、津波を起こす可能性があります。 |

| 出水 |

各大学で防災に取り組んでいた大学生をつなぎ、東日本大震災を機に「宮崎県わけもん(若者のこと)防災ネットワーク」を設立、現在は県内大学生70人が活動しています。個々の支援のみならず、経験や教訓をもとに災害を風化させない活動に取り組んでいます。 |

| 丸岡 |

これまで様々な震災取材を経験しました。新潟県中越地震では、被災直後から、地元コミュニティラジオが地域の情報を発信していました。災害発生時、停電や通信障害も起こりえます。スマホを使えない場合もあります。電池式のラジオを備えて、使い方も学んでおくことをお勧めします。 |

| 河野 |

日本青年会議所では、企業版ふるさと納税を活用した官民連携のマッチングに取り組んでおり、本県新富町が計画を進める防災拠点整備のために、大手ハウスメーカーがコンテナ型ハウスを寄付していただく予定です。防災は建設業だけでなく、多様な企業が官と連携していく必要があります。 |

| 清山 |

宮崎市では、住民の防災訓練や防災教育に取り組むとともに、津波避難タワーや複合型津波避難施設を整備しました。津波の想定される浸水地域が広く、ハード整備とソフト対策を一体的に進めています。また防災備蓄品管理や防災倉庫など民間企業のご協力もいただきました。防災訓練では、自治会からの参加者は適切な行動を取っていただけます。しかし、自治会への参加が少ない若い世代が有事の際に整然と避難行動に移れるのか、当市としても取り組みの余地が大きいという点で問題意識を持っています。 |

| 岡村 |

国、県、市町村が国土強靱化のインフラ整備を進めていますが、先に災害が発生することもありえます。災害発生時には、官民を挙げて総力戦で当たることが重要です。 |

2.平時からできることの実行

| 森 |

地域コミュニティも含め総力を挙げることが、唯一の対処方法と言えますね。山下さんは防災教育の活動に取り組まれているそうですね。 |

| 山下 |

小学校で防災教育に取り組んでいます。地震は予知できないからこそ、子どもたちに限らず大人も含めて防災教育が重要です。地域と学校で継続して行える防災教育をもっと充実させるよう、各自治体に取り組んでいただきたい。 |

| 出水 |

大学生や高校生など若い世代が、自主的に子どもたちや地域を巻き込んで新たな防災の取り組みへと広がっています。「わけもん」ならではの工夫や仕掛けのヒントがあります。 |

| 森 |

多世代がつながっていかないと、これからの防災は成り立たないでしょう。河野さん、地域防災力をどう高めるか、企業のお立場からお話しください。 |

| 河野 |

企業が平時からできることは、BCP(事業継続計画)策定にあります。宮崎県でも都市部では地域コミュニティが希薄になりつつありますが、中小企業間では横のつながりは今も強い。BCP策定の際には自助だけでなく、共助も盛り込んで地域を守るようにしていくことが重要と考えています。 |

| 丸岡 |

明日やろう、今度やろうではなく、気づいたときの行動が大切。それが情報難民にならずに、命を守る行動につながります。「すぐやる」をぜひ実行してください。 |

| 森 |

宮崎市と国では、どのような施策を推進されますか。 |

| 清山 |

市では、緊急輸送路の整備や上下水道の耐震化、防災拠点の整備などを進めています。地震はいつ起こるか分からないので、日ごろの避難訓練が大切です。地域での避難訓練を継続して行い、実際に体を動かすこと。すべての市民が一度避難訓練に取り組んでいただくと課題も見えてきます。 |

| 岡村 |

防災には、自助・共助・公助のすべてが求められます。国としては、いまほど報告、提言のあった自助・共助・公助の活動がさらに活発になる支援や制度を充実させていきたいと考えています。 |

| 森 |

災害は必ず起きる、備えていれば助かる命がある。地震が起きたときに私たち一人ひとりがどう動くのか、周りの人たちをどう守るのか、この議論がひとつのきっかけになればと思います。パネリストの皆様、どうもありがとうございました。 |

【連絡先】

内閣官房国土強靱化推進室

〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1

TEL.03-5253-2111(内線33734)

宮崎県も令和4年の台風14号をはじめ、大きな地震や津波を経験しており、災害に対する意識をさらに高めていただくことを期待しています。