尖閣諸島の有効な支配

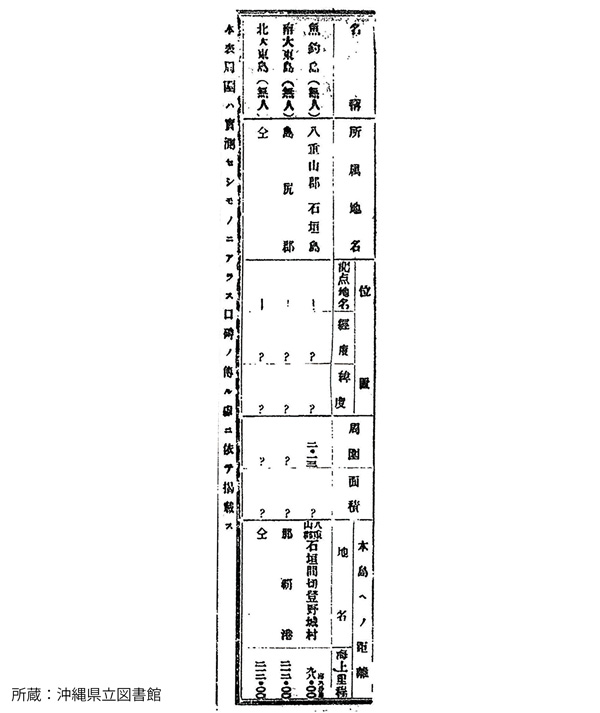

所轄

1902年(明治35年)12月3日

登野城村に編入

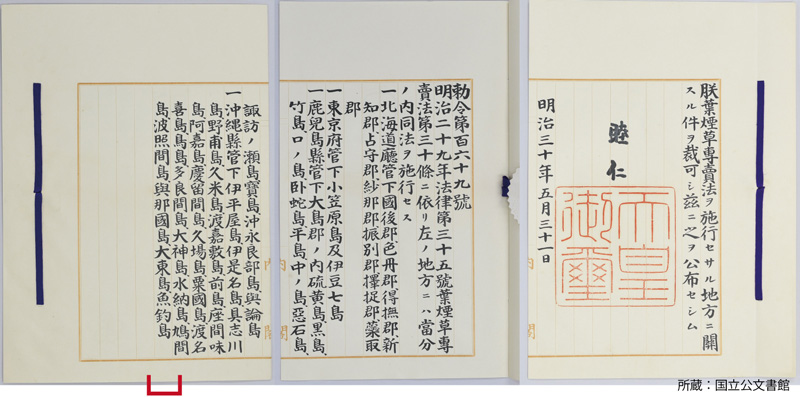

八重山諸島における土地整理事業完了後、1902年末には宮古、八重山諸島における行政区画が再編され、沖縄県は、12月3日に県令第49号を告示、尖閣諸島四島(南小島、北小島、魚釣島、久場島)は、八重山郡大浜間切登野城村に編入された。

1908年(明治41年)

八重山村の所属となる

沖縄県への町村制の導入に伴い、1908年3月28日沖縄県令第22号によって登野城村など四村が合併し八重山村が新設された。それに伴い、4島は同村の所属となった。

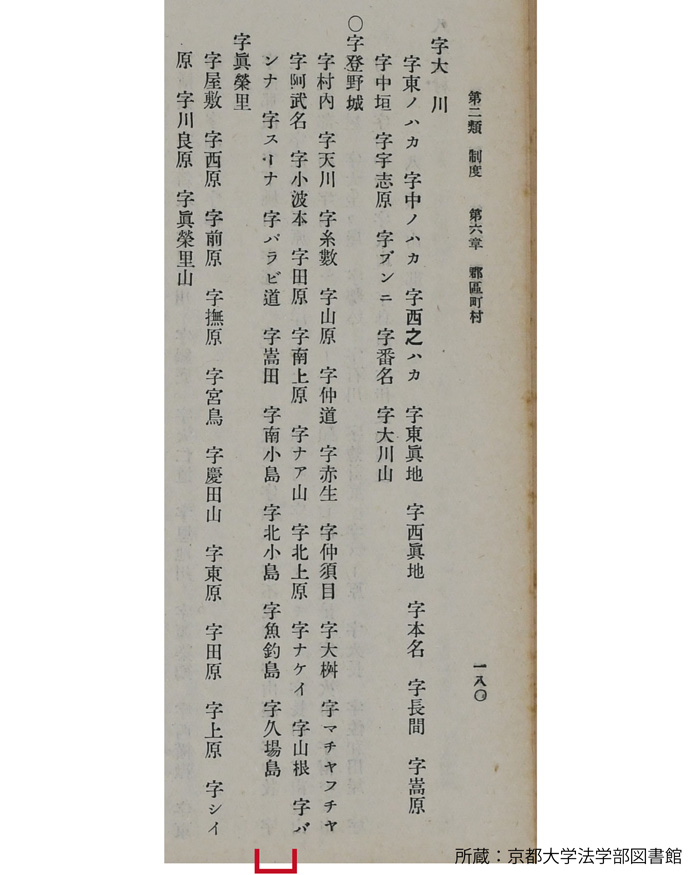

※1911年度版の『沖縄県令達類纂』には、4島が八重山郡八重山村字登野城の小字として記載(資料11)。

1920年(大正9年)

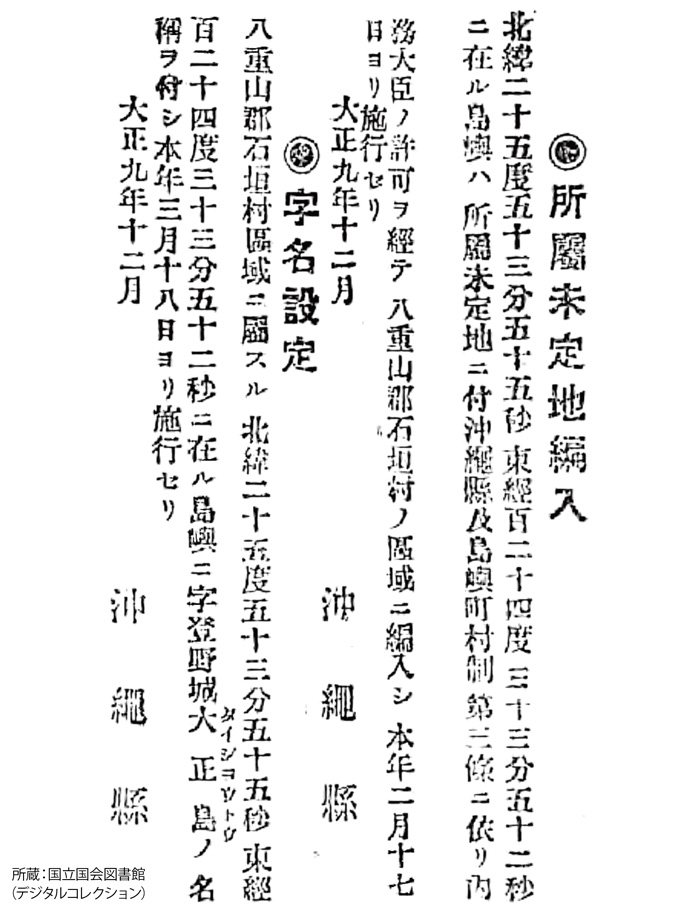

大正島の編入、字名を設定

所属未定地であった大正島が、1920年2月17日、八重山郡石垣村に編入されてその名称が付けられ、同年3月18日に字登野城の小字に編入された。

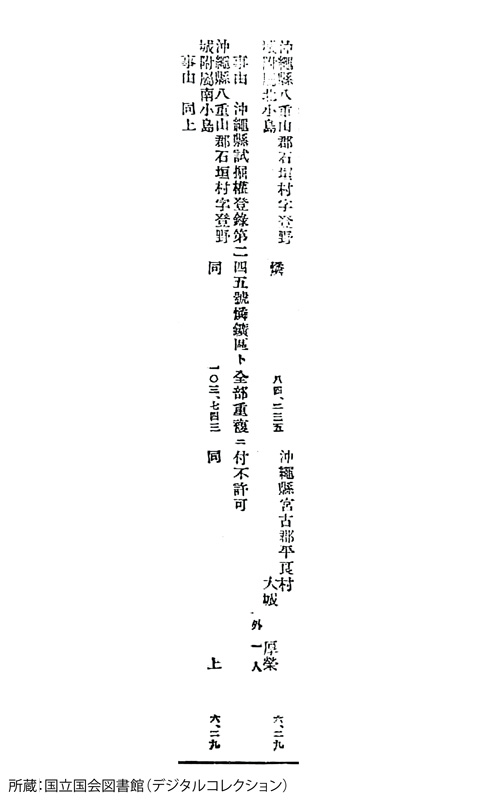

官報(第2507号)

沖縄県 1920年(大正9年)12月

所蔵: 国立国会図書館(デジタルコレクション)

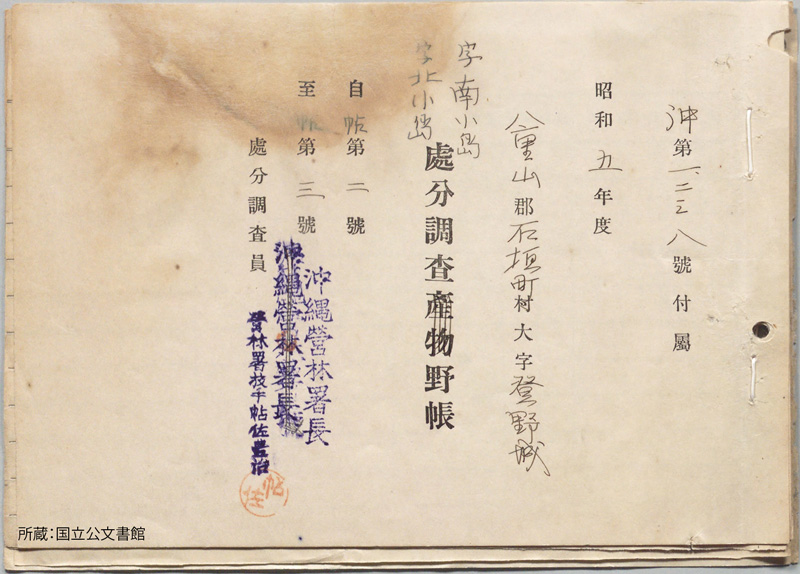

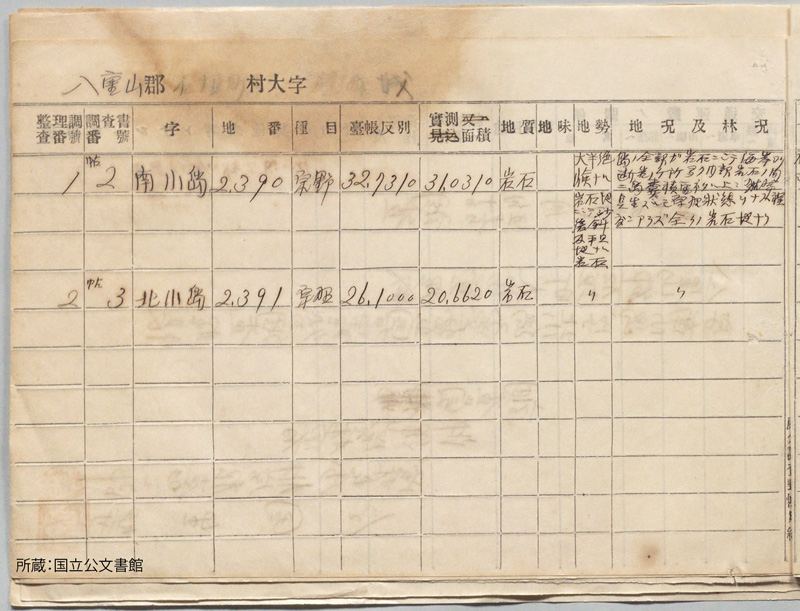

国有地管理・処分

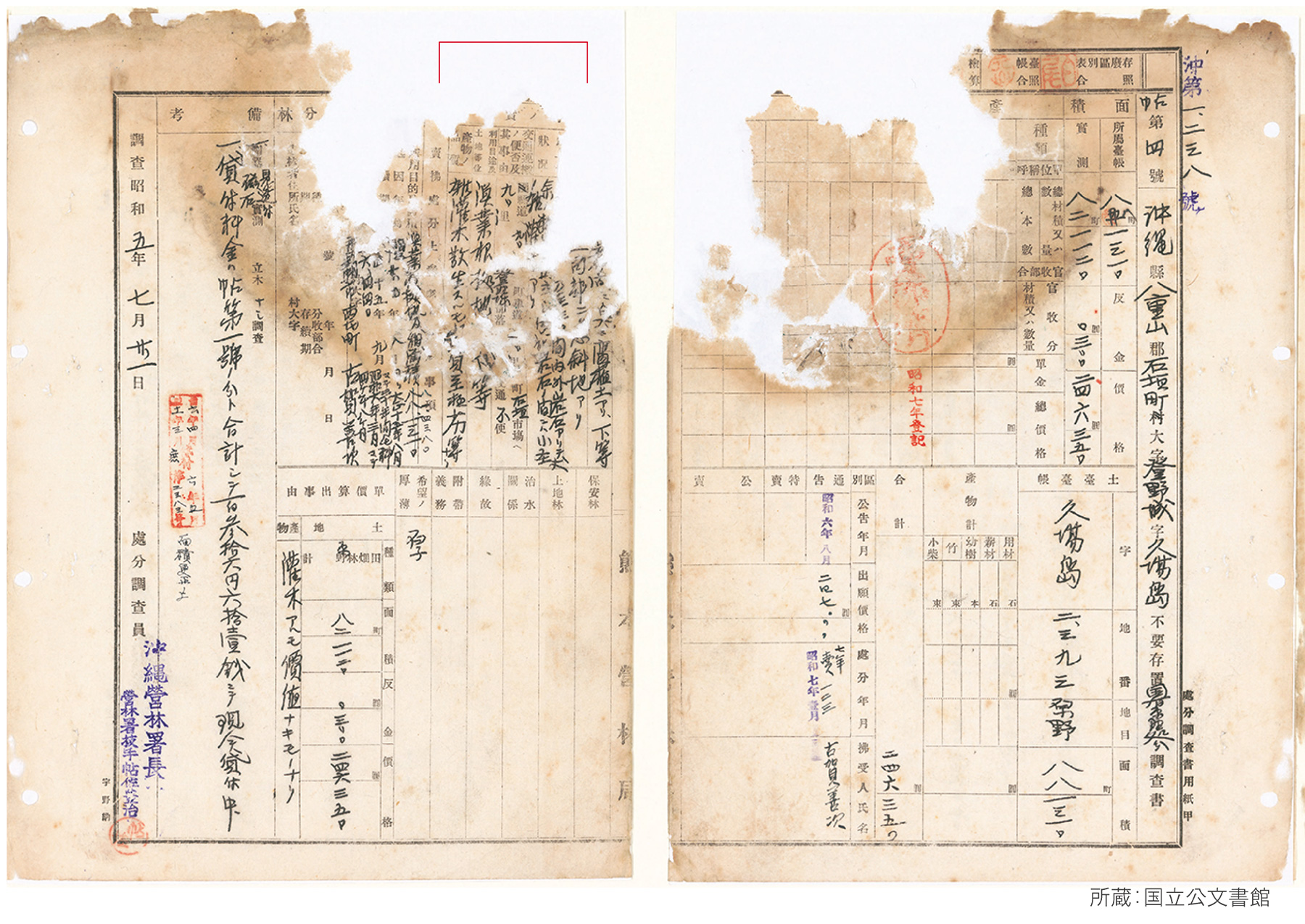

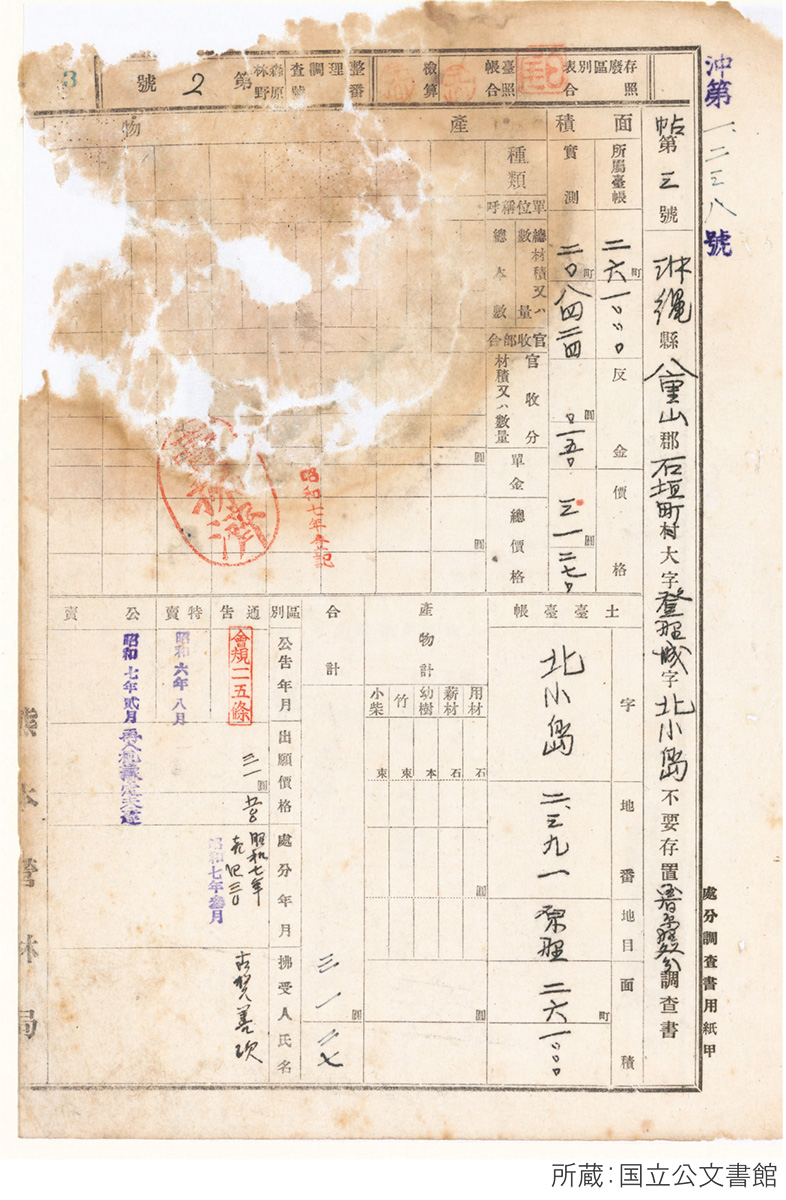

1932年(昭和7年)~

尖閣諸島4島の払下げ

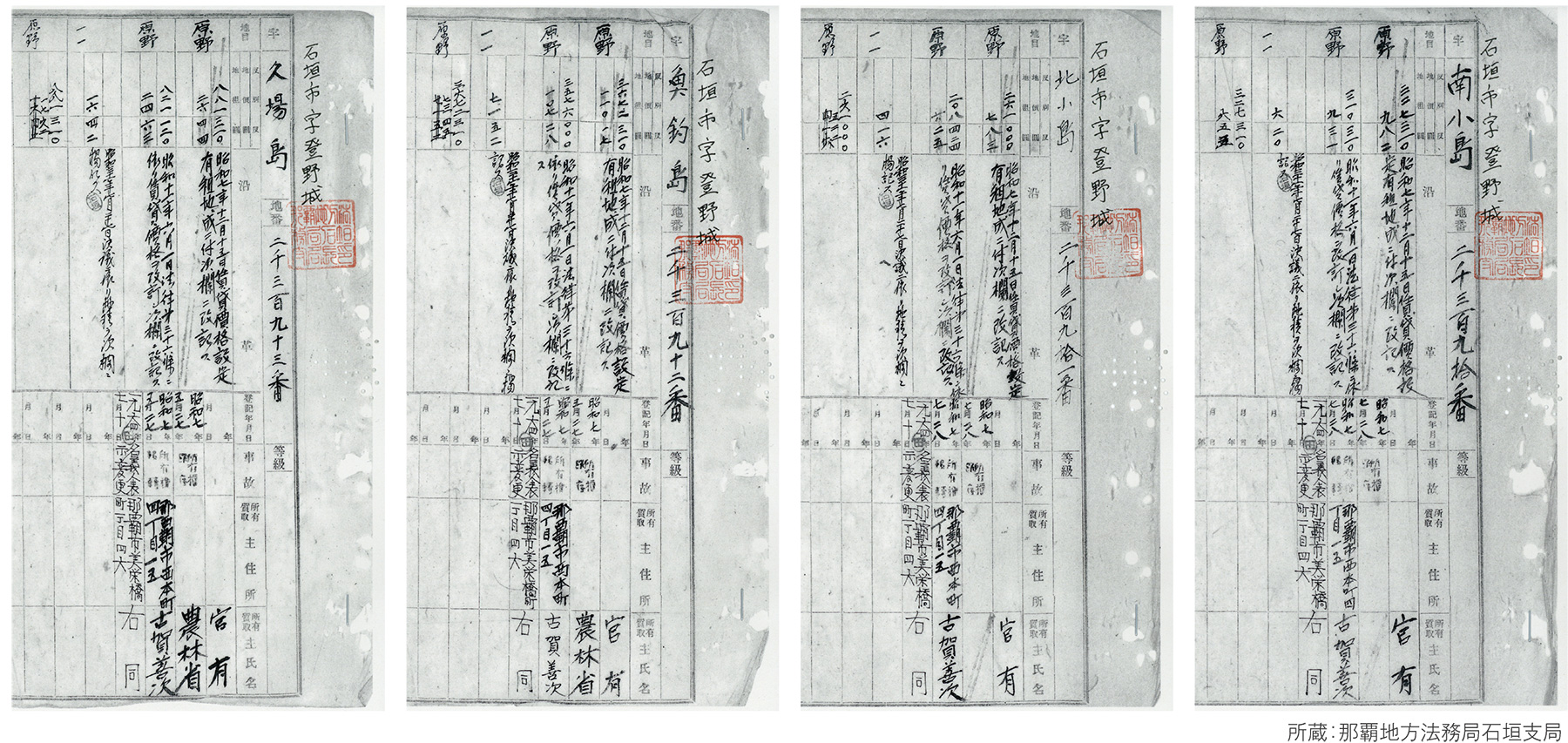

1926年以降、政府は、尖閣諸島での事業を継続していた古賀善次から借地料を徴収していたが、1930年、古賀善次から尖閣諸島4島(南小島、北小島、魚釣島、久場島)払下げの出願を受け、1932年に払い下げた。4島は民有地となった。

登記

許認可

1922年(大正11年)6月6日

燐試掘権

尖閣諸島の燐(リン)鉱資源の試掘について、政府は、許認可を行っていた。『官報』には、1910年に古賀辰四郎が申請した八重山村内における燐試掘が許可されたこと、1922年に、沖縄県宮古郡の個人が申請した北小島、南小島における燐試掘が不許可になったことなどが示されている。

その他

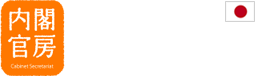

1899-1904年(明治32年-明治37年)

沖縄県が臨時土地整理事業を実施

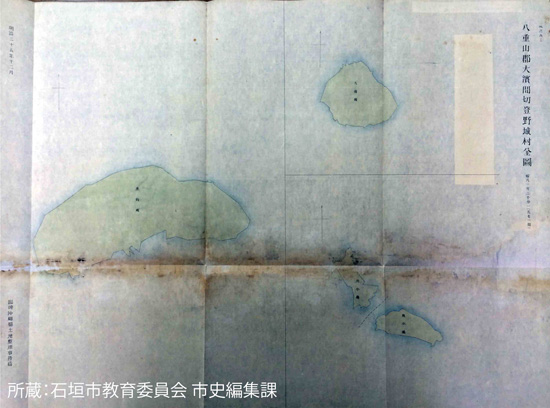

尖閣諸島を含む八重山各島を測量し公図を作成

1879年に沖縄県が設置されてからも、行政制度の多くは琉球国時代の制度を引き継いでいました。沖縄県は、1899年から抜本的な制度改革として、土地制度の改正(土地整理事業)に着手します。この事業により、沖縄県管下の全島嶼で測量が行われ、その結果にもとづいた図面(公図:下に例)が作製されました。また、地目(土地の利用区分)も定められ、土地に関する租税制度も改正されます。尖閣諸島は、八重山郡の島嶼として測量、製図が行われ、地目は原野と定められました。

八重山郡

大浜間切登野城村全図

「土地整理図/尖閣諸島」

1902年(明治35年)12月

所蔵:石垣市教育委員会市史編集課

|尖閣諸島トップ|