実施に至る経緯・動機

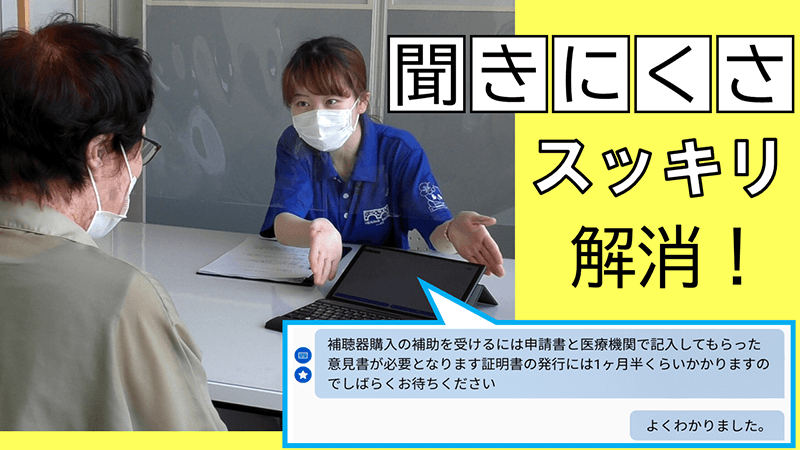

- マスク着用やパーティション設置などの感染症対策により、窓口での市民対応の中で、難聴の傾向がある方や聴覚障害者にとって職員の声が聞き取りにくい状況が発生していた。また職員、市民双方で聞き間違いや言い直しが発生するなど、コミュニケーションに支障をきたす状況が続いていた。

- さらに、感染症対策下の窓口業務では、マスクを外す、パーティションの隙間から会話をするなど、感染リスクの拡大につながる行動が発生していることも分かった。

- この状況を解決するためには、会話をタブレット端末に字幕表示することが有効であると考えた。

- デジタルの利便性が市民生活に浸透していくためには、スマートフォン講習会のような利用者の自助努力を促す取組だけでなく、「気が付いたら便利にデジタルを活用していた」という体験価値も重要である。話し言葉が文字としてタブレット端末に表示され、円滑なコミュニケーションが成立するこのデジタルツールは、まさに「人にやさしいデジタル」「誰一人取り残さないデジタル」の具体策であると考えた。

解決する課題の具体的内容

- タブレット端末を通じた円滑なコミュニケーションを実現させるため、文字の大きさ、フォントの見やすさ、発語から文字が表示されるまでのスピード、さらには文字の表示時間と話し手の速度など様々な変数を考慮した上で、利用者にとって最適な条件を調査し、実験を行った。

デジタルを活用した取組による成果

実証実験期間中(令和3年7月1日~同9月30日)のアンケートで「役に立った」又は「時々役に立った」と評価した人の割合

| 全 体 | 54名中40名 | 74% |

|---|---|---|

| 難聴者 | 14名中11名 | 79% |

- 人と人とのコミュニケーションの間にデジタルを介在させることは、一見、人間的な温もりのある関係性を希薄化するように感じられるが、介護認定の訪問調査の場面などでは、デジタルの新鮮さもあってか、かえって会話が弾み、調査の場が和んだというエピソードもあった。このようなコミュニケーションの実現は、デジタルの今後の展開に新たな視点をもたらすものと考えられる。

- 音声認識については誤変換が全くないわけではないが、コミュニケーションを取ることは十分可能である。また、筆談のような形式的で必要最低限のやり取りではなく、雑談も交えた深い相談をすることができるため、市民に満足してもらうことができた。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 実証実験の期間を設け、アンケートを実施した。委託費用を抑えるため、アンケートは職員が直接、利用者から収集し、できるだけ多くの感想を聴取した。

- 利用者からのアンケートを分析することで、会話をタブレットに表示する際の、文字の大きさなどのフォント・表示されるスピード・タブレットの位置など利用者に最適の仕様となるよう確認した。利用者からは、「筆談よりも楽で、普段よりもたくさん話ができ、楽しく会話することができた。」「手話通訳者がいない時でも、文字を見てコミュニケーションがとれて良かった。」など、仕組みの有効性を確認することができた。

- 高齢者や障害者などデジタルに不慣れな人でも、自ら操作方法を学ぶことなく、自然にデジタルに触れ、気軽さや利便性を感じてもらえる仕組みであり、「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化」を目指した取組である。

- 連携団体

- コニカミノルタジャパン株式会社

- 問い合わせ

-

- 部署

- 秘書政策課

- 電話

- 027-382-1111

- メールアドレス

- hisyo@city.annaka.lg.jp