竹島コーナー

動画や基本メッセージ、またパネルと展示品を用いて竹島の地理や歴史、現状などを基本的な情報を紹介します。

より詳しい情報を提供するパネルと展示品も設置します。

一般動画

キッズ動画

基本パネル

竹 島Takeshima

17世紀、江戸幕府の公認の下、

米子の町人が現在の竹島で事業を行っていました

廻船業を営む米子の町人であった大谷家と村川家は、材木や海産物が豊富な無人島であった鬱陵島への渡海を江戸幕府に願い出て許可を得ました。両家は毎年1年交代で鬱陵島へ渡海し、事業を行いました。隠岐から鬱陵島までの道筋にある竹島は、渡航の目標や船がかり(停泊地)として利用され、また、アシカやアワビ漁獲の好地として利用されました。竹島の利用が、幕府の公認の下で行われたことは、展示されている「亀山書簡」や以下の文書に記されているとおりです。

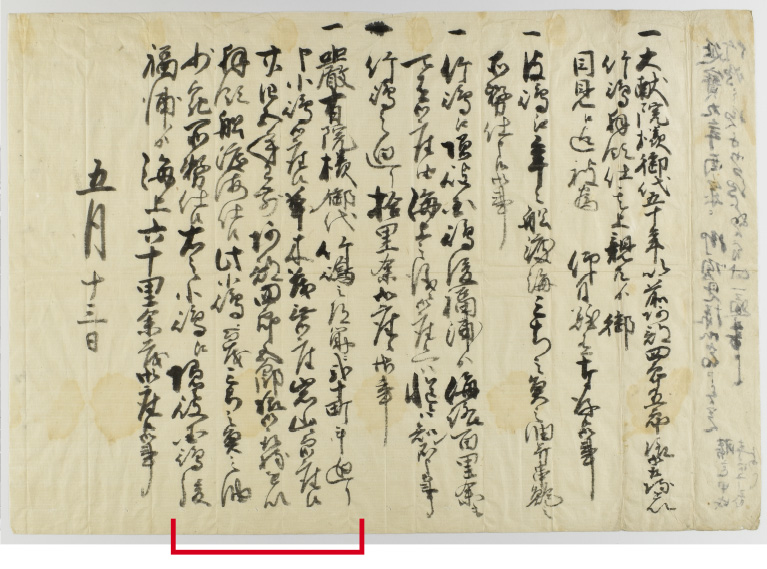

延宝九年酉ノ歳ニ御巡見様御宿申上候覚

1681年(延宝9年)5月大谷家に宿泊した幕府巡見役人の質問への九右衛門勝信の返答覚え。現在の竹島を将軍家綱の代、24・5年前に拝領し、アシカ漁をしていることが記されている。この覚に記載のある内容は展示ケースの「亀山書簡」の内容と一致する。

大谷九右衛門勝信 1681年(延宝9年)

写真は、大谷新九郎勝意筆写 1810年(文化11年)

資料抜粋(赤線で囲んだ部分の大意)

厳有院様(徳川4代将軍家綱のこと)御代、竹島(現在の鬱陵島)の道筋に周回20町ほどの小島があり、草木も無い岩山で、二十四五年前に阿倍四郎五郎様の仲介で拝領し渡海しております。この小島でもみちの魚(アシカのこと)の油を少々取っております。

日本政府は、1905年に竹島を島根県に編入し、

その後、公然かつ継続的に竹島を統治してきました

竹島においては、1900年代初頭からアシカ猟が本格化し、過当競争の状態となっていました。そのような中で、1904年、アシカ猟の安定化を目的として、島根県隠岐島民の中井養三郎から竹島の貸し下げの申請が行われました。 これを受けて政府は、1905年1月、閣議決定によって竹島を島根県に編入しました。

その後、島根県を含む日本政府は、竹島での事業の管理や課税などを目的に、竹島に対して公然かつ継続的に行政権を行使しました。

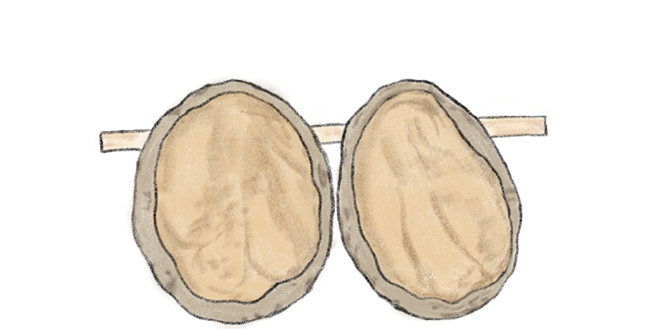

竹島貸下願い附図(写)

1904年に、中井養三郎から政府に提出した竹島貸下願いの地図。中井は、竹島においてアシカの捕獲業者が増加し、その個体数の減少が見られることから、競争の排除、捕獲制限等を貸下げの目的として述べている。附図にはアシカの上陸場所などが示されている。

所蔵: 島根県公文書センター

サンフランシスコ平和条約により、 戦前から引き続き日本が竹島を保持することとされましたが、韓国により不法占拠されました

第二次世界大戦後の我が国の領土処理はサンフランシスコ平和条約により行われました。同条約の起草を主導した米国と英国は、1951年5月、日本と朝鮮の領土の境界について明確に草案に記載すべきとの観点から、日本が放棄する「朝鮮」に済州島、巨文島及び欝陵島が含まれることを明記することに合意しました。これには竹島は含まれていません。

その後、韓国は、1951年7月、米国に対し、日本が放棄すべき「朝鮮」の一部として竹島を加えるように求めました。しかし、米国は、「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはない」として韓国の要請を明確に拒絶しました。このようにサンフランシスコ平和条約において、我が国が戦前から引き続き竹島を保持することとされたことは明らかです。

しかし、サンフランシスコ平和条約が発効する直前の1952年1月、韓国は、「海洋主権宣言」を行い、竹島を取り込む形で、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、国際社会から抗議されても撤回せず、1953年から1954年にかけて、日本の巡視船への銃撃などを行い、竹島を実力行使によって不法占拠しました。

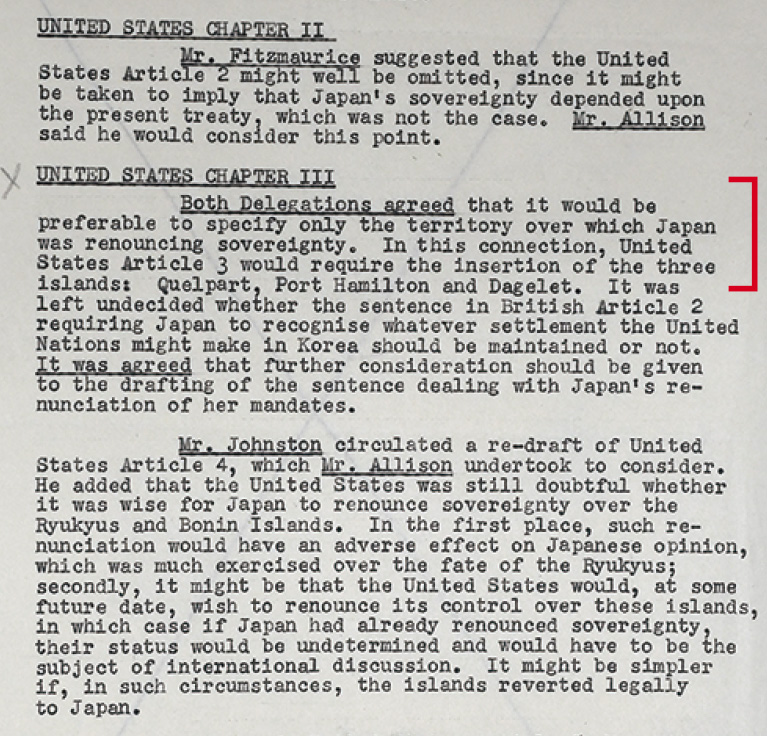

米英協議の合意

1951年4月25日から5月4日にかけて、ワシントンで集中的に行われた米英協議のうち、第7回協議において、米英双方の代表団は「日本が主権を放棄する領土のみを特定する」ことが望ましい旨を合意し、米国草案の朝鮮放棄規定に、「済州島、巨文島及び欝陵島の3島を挿入」する必要があることを確認。

米英協議議事録

資料抜粋(訳)

米英双方の代表団は、日本が主権を放棄する領土のみを特定することが望ましい旨合意した。この関係で、米国の第3条は、済州島、巨文島及び欝陵島の3島の挿入を必要とするであろう。

所蔵:英国国立公文書館

日本人は、江戸時代から幕府公認の下、竹島を利用していたんだ! 竹島は1905年に島根県の一部となり、政府の管理の下、アシカ猟などが行われたよ! そのため、戦後の平和条約では竹島は引き続き日本の領土とされたんだ! しかし、韓国によって1950年代に不法占拠され、今も不法占拠が続いているんだ。

時代別情報

17世紀の竹島Takeshima in the 17th century

17世紀:大谷家・村川家の鬱陵島・竹島での事業

1617年、廻船業を営む米子の町人であった大谷家は、鬱陵島に漂着したことをきっかけに、この島が材木や海産物が豊富な無人島であることを発見。村川家を誘って鬱陵島への渡海を江戸幕府に願い出て許可を得ました。両家は毎年1年交代で鬱陵島へ渡海し事業を行いました。隠岐から鬱陵島までの道筋にある竹島は、渡航の目標や船がかり(停泊地)として利用され、また、幕府の公認の下、アシカやアワビ漁獲の好地として利用されました。1692年から1693年にかけて、大谷家・村川家が鬱陵島で朝鮮人の漁業者と出会ったことをきっかけとして日朝交渉が行われ、両家の鬱陵島渡海は幕府により禁止されましたが、竹島への渡海は禁止されませんでした。

渡航のイメージ ※『因藩野史』『竹島考』等の記述による

❶ 毎年旧暦2月頃に米子を出発。

❷ 雲津に立ち寄り人員が乗り込み。

❸ 本土を離れた船はまず隠岐に寄って渡航の準備を進めた。人もここで加わった。

❹ 渡航の目印や係留地として竹島を利用し、アシカやアワビなどをとっていた。1661年からは大谷村川両家が毎年交代で渡航することが決められた。

❺ 鬱陵島には数ヶ月滞在した。鬱陵島に2隻で赴き、荷物を載せるため現地で船を建造して3隻で帰り、遭難して新しく建造した1隻しか残らなかったこともあった。(1666年)

幕府公認事業

鬱陵島への大谷家、村川家の渡海は、阿倍四郎五郎※という旗本が老中に働きかけ、老中が連名で鳥取藩主宛に許可を出し、以降も阿倍四郎五郎が大谷村川と幕府を取持つ形で、御目見や産品の献上が行われてきました。

※阿倍家は代々「四郎五郎」を名乗っていました。

大谷・村川家の漂流船の積荷

大谷家の漂流船の乗組員の構成(1666年)

大谷家・村川家の鬱陵島事業にあたっては、朝鮮に漂流・救助され、日本側に引き渡されるケースが発生しました。その記録を見ると、具体的な両家の事業の姿が見えてきます。

日本人は、17世紀、鬱陵島と竹島でアシカやアワビをとったりしていたんだね!そのために江戸幕府から許可をもらっていたんだ!鬱陵島での事業は17世紀末に日朝の友好関係のために江戸幕府により禁止されたけど、竹島への渡海は禁止の対象ではなかったよ。

戦前の竹島Takeshima before WWII

戦前:竹島の島根県編入と平穏かつ継続的な支配

1900年頃から、アシカの皮などをとるため、竹島の利用がさかんになります。1903年からアシカ猟に参加した隠岐在住の中井養三郎は、アシカの乱獲を心配し、1904年に竹島を自分(中井)に貸すように内務・外務・農商務の3大臣に願い出ました。

1905年1月28日、国はこれを受けて、閣議決定により竹島を島根県の一部としました。島根県知事は、この閣議決定などに基づき、1905年2月22日、竹島※が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示しました。なお、これらは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。

その後、日本政府は、アシカ猟の管理などを目的として竹島において公然と行政権を行使しました。例えば、島根県知事は、1905年、竹島を官有地台帳に登録するとともに、アシカの捕獲を許可制としました。島根県は、中井のほか実績のある3名に共同で会社を作らせてアシカ猟を許可した他、1921年にはこれらのアシカ事業者に限って竹島で海藻や貝の採取を行うことを許可しました。隠岐の人々によるアシカ猟は1941年まで行われました。

※現在の竹島は、明治初期以降、欧米での名称のリアンクール島にちなみ、「りやんこ島」といった俗称で呼ばれていました。

1904年9月29日

隠岐在住の中井養三郎が竹島の貸下願いを政府に提出

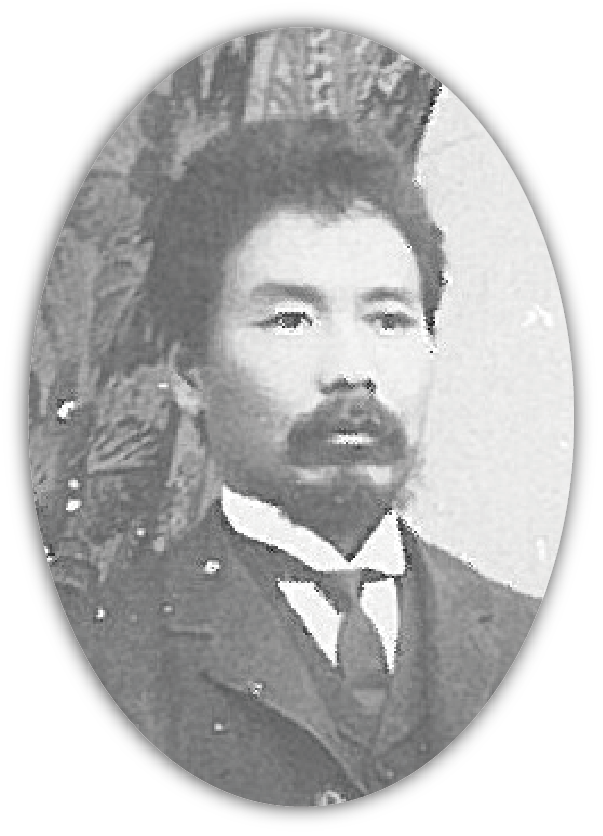

中井養三郎

1864年(元治1年)、鳥取県東伯郡小鴨村生まれ。

九州、山陰、北陸等各地に滞在、ロシア(ウラジオストック)、朝鮮等に渡航し、ナマコ・アワビ漁などの水産事業の開発に従事。隠岐水産組合から漁業試験事業の委託も受けている。

| 1903年(明治36年) | 初めて竹島でのアシカ猟を試みる。 |

| 1904年(明治37年) | 竹島貸下げ願を政府に提出。 |

| 1905年(明治38年) | 竹島におけるアシカ猟許可を受ける。 |

| 1929年(昭和4年) | 西郷町長就任(1932(昭和7)年まで) |

| 1934年(昭和9年) | 永眠(70歳) |

1905年1月28日

竹島を島根県に編入する閣議決定

1905年2月22日

島根県知事が竹島の位置、所属、名称、所管について告示

竹島に対する行政権の行使の例(島根県編入後)

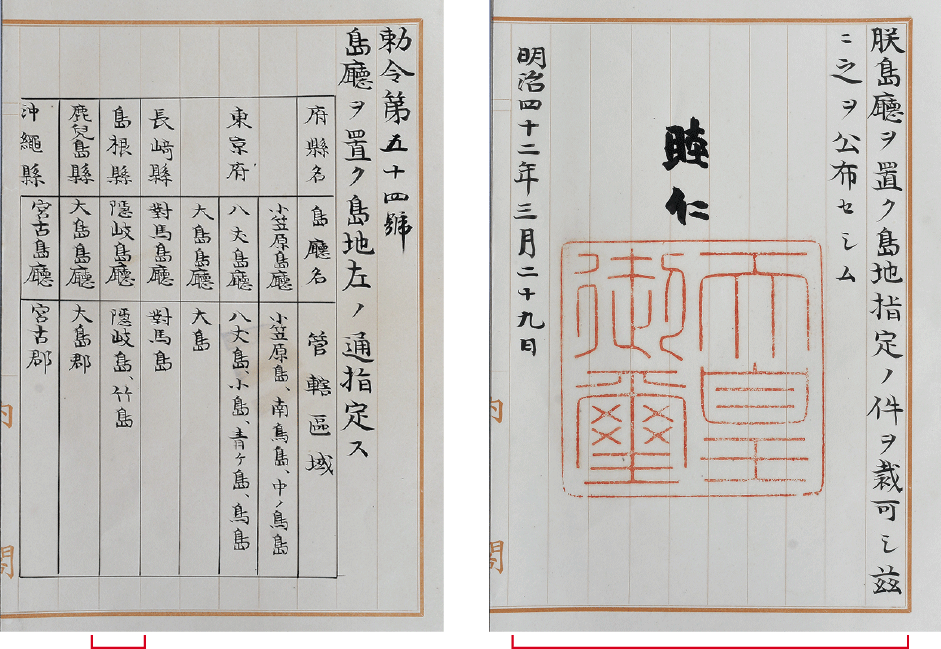

1909年3月29日

管轄区域を勅令で指定

1909年(明治42年)に、隠岐島を島庁を置く島地に指定するとともに、竹島を隠岐島とともに改めて隠岐島庁の管轄区域に指定する勅令。正式に勅令によって隠岐島が島庁を置く島地に指定されることとなり、その管轄区域の中に竹島が明記された。

所蔵:国立公文書館

1905年6月5日

アシカ漁許可鑑札を交付

島根県は、許可を願い出た中井養三郎らに竹島におけるアシカ漁を許可。鑑札を1枚交付。その後、5年ごとに鑑札を発行。

1921年4月1日

竹島のノリやワカメの採取を許可

島根県は、当時の島根県漁業取締規則を改正し、アシカ漁業者に限って、竹島の一定の区域で海藻や貝の採取を行うことを許可することとした。

竹島の島根県への編入は、アシカ猟がさかんになったことがきっかけだったんだね!日本政府は、竹島の管理のためのいろんな対応を行ったけど、どの国からも反対されることはなかったよ!

戦後の竹島Takeshima after WWII

戦後:サンフランシスコ平和条約と韓国による不法占拠

第二次世界大戦後、日本の戦争状態を終結させたサンフランシスコ平和条約は、「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原、及び請求権を放棄する」と規定しました。この規定が起草された経緯を確認すれば、意図的に竹島が条文から除外されたことがわかります。

韓国は、同平和条約で日本が放棄する「朝鮮」に竹島が含まれないことを認識していながら、同条約が発効する直前の1952年1月、「海洋主権宣言」を行い、竹島を取り込む形で「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、国際社会から抗議されても撤回せず、1953年から1954年にかけて、日本の巡視船への銃撃などを行い、竹島を実力行使によって不法占拠しました。

1952年1月18日 韓国大統領が「海洋主権宣言」

いわゆる李承晩ラインを侵犯したとして日本漁船を拿捕する事案が済州島周辺から対馬にかけての海域を中心に多数発生するようになり、問題が深刻化。

1952年4月28日 サンフランシスコ平和条約発効

竹島は爆撃訓練区域として米軍に提供。島根県地元の要望を踏まえ、1953年3月爆撃訓練区域指定解除。その後、竹島への渡航再開。一方、韓国人の不法上陸が確認され取締りを実施。

1953年7月12日 海上保安庁巡視船へくら銃撃事件

竹島近くで海上保安庁の巡視船 「へくら」が、数十発銃撃を受ける事件が発生。

1954年6月 韓国は海洋警察隊を派遣し竹島を不法占拠

サンフランシスコ平和条約で竹島は戦前から引き続き日本の領土とされたけど、韓国は実力行使によって不法占拠したんだよ。

古地図にみる竹島Takeshima in Antiquated maps in Japan and Korea

古地図における竹島の詳細図の有無に関する日韓比較

右下の図1は、韓国政府(水路局)が1954年(昭和29年)に作製した韓国初の竹島の実測図(近代的測量法に基づく地図)です。日本では、日本人の実地の知見に基づき、江戸時代(17世紀)には竹島の詳細図(2つの主島を記載する地図)を作製していました(図2-1、図2-2、図2-3)。さらに、日本の竹島の実測図は1908年の時点で既に作製されていました(図3)。

大韓帝国時代を含め、朝鮮王朝時代の朝鮮において作製された竹島の詳細図は、現在まで一切確認されておりません。

このような日韓における竹島詳細図の作製の時期の差は、韓国側が、日本とは異なり前近代に竹島を利用した実態がなかったことを示しています。

日本では、江戸時代にすでに竹島の2つの大きな島を描いた地図が作られていたんだ。一方、20世紀初頭までの朝鮮王朝において竹島の2つの大きな島を描いた地図が作られたことは確認できないんだ。

日本と朝鮮の竹島とのつながりのちがいがわかるね!

展示品

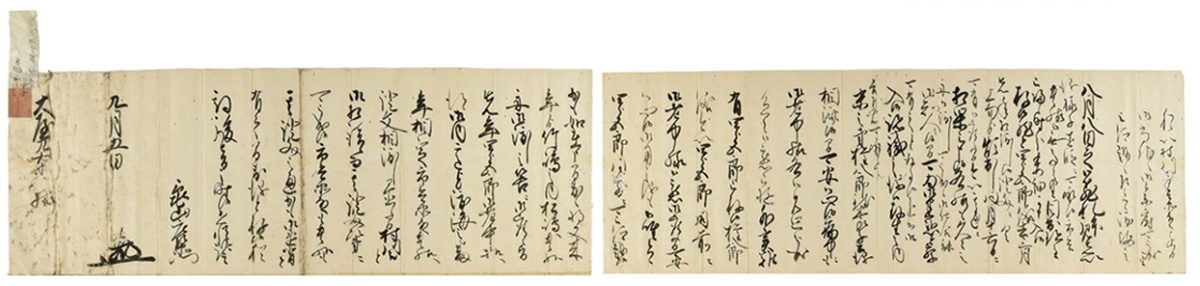

亀山庄左衛門から大谷九右衛門勝実に宛てた書簡

現代語訳

さて、又、来年から竹島の内松島へ貴方様の船が渡海されるはずとのことについて、先年、四郎五郎が御老中様から御内意を得ました。

渡海の年番を定め、市兵衛殿と貴方様へ証文を渡してあるので、村川(市兵衛)殿と相談の上、その證文のとおりにしてください。

市兵衛殿も貴方様もその證文通り、少しも背く事は無いと思っております。

それではまた後の機会まで。恐々謹言

亀山庄左衛門

九月五日 ■■(花押)

大屋九右衛門様

翻刻

将又来年より竹嶋之内松嶋へ貴様

舟御渡し之筈ニ御座候旨

先年四郎五郎御老中様へ

得御内意申候、渡海之番

年相定市兵衛殿貴様へ

證文相渡し置候間、村川殿と

御相談候而其證文次第ニ

可被成候、市兵衛殿も貴様も

其證文之通少も御違背者

有之間敷儀と存候、猶

期後音之時候、恐惶謹言

亀山庄左衛門

九月五日 ■■(花押)

大屋九右衛門様