尖閣諸島コーナー

動画や基本メッセージ、またパネルと展示品を用いて尖閣諸島の地理や歴史、現状などを基本的な情報を紹介します。

より詳しい情報を提供するパネルと展示品も設置します。

一般動画

キッズ動画

基本パネル

尖閣諸島The Senkaku Islands

日本は、国際法上正当な手段で尖閣諸島を領土に編入し、有効に支配してきました

19世紀後半まで、尖閣諸島は、どの国にも属さない琉球周辺の無人島でした。

尖閣諸島でとれるアホウドリの羽毛や夜光貝の貝殻が外国で高く売れることがわかり、1889年頃から日本人漁業者の進出が活発になります。日本政府は、漁業者の管理のため、尖閣諸島が無人島であるだけでなく、清国を始め、どの国の支配も及ばないことを慎重に確認した上で1895年1月14日の閣議決定で沖縄県に編入しました。この行為は、国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています。

1896年には、民間の実業家・古賀辰四郎が政府の許可を得て本格的な開拓を開始。多くの日本人が尖閣諸島に居住し、鰹節工場や羽毛の採集などに従事しました。1908年頃の最盛期には99戸、総数248名もの日本人が尖閣諸島で暮らしました。また、政府は土地の調査や事業の許可などの措置を通じ、公然かつ有効に支配してきました。

戦後、尖閣諸島は、1952年に発効したサンフランシスコ平和条約に基づき、日本が放棄した領土の中には含まれず、「北緯29度以南の南西諸島」(同条約第3条)の一部として米国の施政下におかれました。尖閣諸島が米国の施政下におかれた地域の一部であることは、 米側の沖縄施政機関(USCAR)が発出した布告に明確に示されています。しかし、中国からの抗議は一切ありませんでした。

その後、1972年の沖縄返還協定では、尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還されました。

八重山島ニ係ル書類

総計78名が久場島並びに魚釣島に渡航したとあり、尖閣諸島にはこの頃すでに多くの漁夫が出漁していた。

資料抜粋

久場島并ニ魚釣島ヘ渡航シタル糸満人ハ総計七十八名

内訳:大有丸ヨリ三十二名、鰹船ヨリ二十六名、与那国ヨリ二十名。

内申書ニ添ヘテ該島ニ於テ収獲シタル夜光貝但シ殻一個、寛永銭四枚ヲ差出シタリ。 塙印

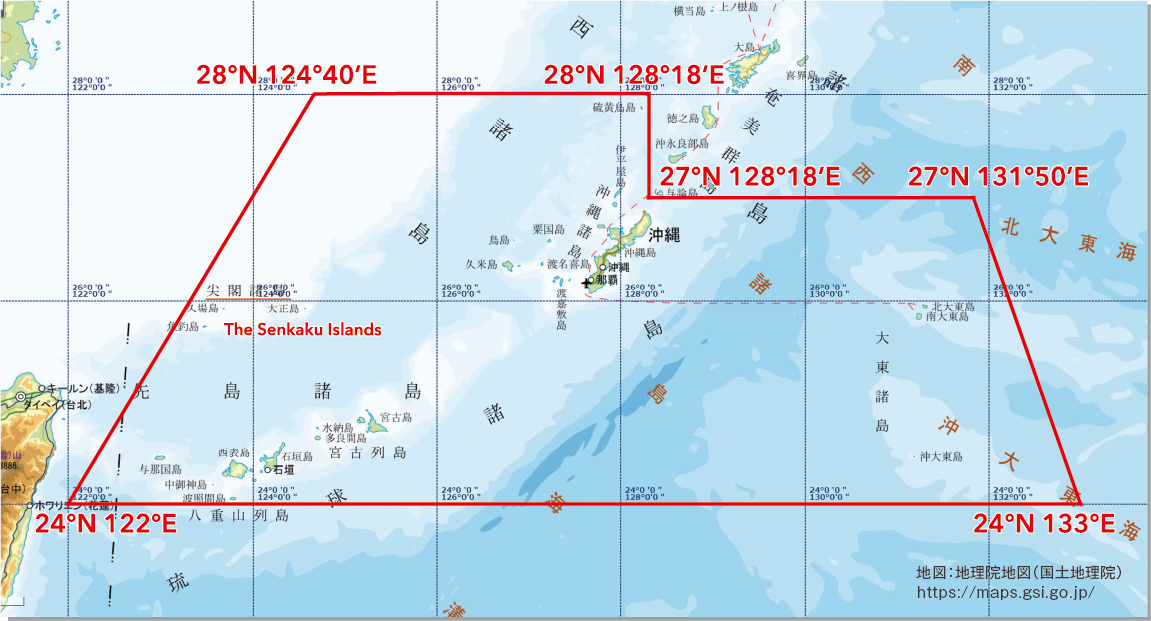

図:USCARの布令等で示された琉球の範囲

② 米国民政府布告第27号(琉球列島の地理的境界)で示された琉球の範囲 (1953年12月25日)

※USCAR…琉球列島米国民政府

中国・台湾は、石油埋蔵の可能性が指摘された後、初めて尖閣諸島の領有権を主張しました

1969年、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の調査報告書が公表され、尖閣諸島周辺海域が「世界で最も豊富な油田の一つとなる可能性が大きい」と指摘されました。

その直後、それまで尖閣諸島の領有主張をしたことのなかった中国と台湾が、突如領有権の主張を始めました。中国及び台湾は尖閣諸島の領有権に関して根拠のない独自の主張を展開していますが、中国や台湾が1970年代初めまで、尖閣諸島の領有権を主張しなかった歴史的事実は変わりません。

近年、尖閣諸島周辺の接続水域では、ほぼ毎日、中国海警局に所属する船舶による航行が確認され、領海侵入も繰り返されています。このような中国の力による一方的な現状変更の試みに対しては、厳重な抗議と退去要求を実施してきています。日本政府は、我が国の領土・領海・領空を断固として守りぬくという方針の下、関係機関と緊密に連携し、冷静にかつ毅然として対応しています。

尖閣諸島は、1895年からずっと日本の領土だったけど、どの国もそれに対して反対をしてこなかったんだ。

ところが、1970年代初頭、尖閣諸島のまわりの海に石油があることがわかると中国と台湾が尖閣諸島が自分たちのものだと言い始めたんだ。中国は、船を尖閣諸島の周辺に送りこんで力で尖閣諸島を自分のものにしようとしているんだ。

時代別情報

前近代の尖閣諸島The Senkaku Islands in pre-modern period

前近代:どの国の支配も及んでいない無人島であった尖閣諸島

尖閣諸島は、1895(明治28)年に沖縄県に編入されるまで、どの国にも属さない無人の島でした。尖閣諸島は、東シナ海を行き来する船の航路の目印にされ、琉球王国の資料や絵図に描かれるなど、古くから知られる存在でした(図1)。また、17世紀の朱印船の多くの航路図(一般的に「アジア航路図」と呼ばれます)でも尖閣諸島が描かれています(図2)。

なお、18世紀末以降、日本列島周辺で西洋の船舶の探検航海や測量が行われるようになると、尖閣諸島もこれらの船舶により視認・測量されました(図3)。

尖閣諸島の島々は中国の琉球への使節の記録などにも言及があり、中国はそれを尖閣諸島の領有権の主張の根拠としていますが、有効な論拠といえません。

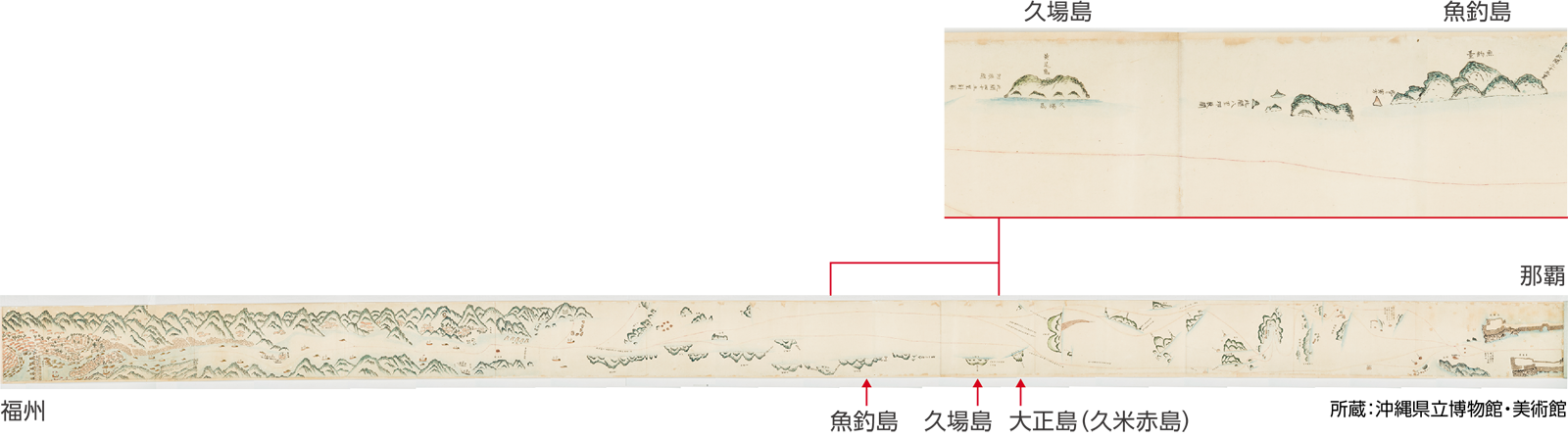

(図1)沖縄県立博物館・美術館所蔵「渡閩航海図」―― 航路が描かれた琉球の巻物

琉球国那覇港と中国福州港の間の航路が描かれた巻物(作成年代不詳)。福州港を出帆した船は、魚釣島―久場島―久米赤島(大正島)―久米島を通過して那覇港に帰港していたことが読み取れます。尖閣諸島の島々は、明・清朝の使節の記録(冊封使録:さくほうしろく)など中国の記録にも登場しますが、この巻物で記載される魚釣島と久場島の間の5つの島(実際の数に一致)を描くものは存在しません。

(図2)神宮徴古館所蔵「皮製航海図(アジア航海図)」

「朱印船」とは、17世紀前半、江戸幕府から「朱印状」を与えられた貿易船のことで、東南アジア各地との貿易で大きな利益をあげました。この「アジア航海図」は、朱印船貿易に従事していた角屋七郎兵衛が保有していたもので、死後、遺品の一つとして日本に送り返されました。朱印船航海図のなかでは唯一来歴が明確で、実際に使用されたことを示す針孔があります。

同図の尖閣諸島の位置には、島が描かれており、先行研究によれば「トリシマ」・「ミツシマ」と記載されていると指摘されています。同時期の他の朱印船航海図でも尖閣諸島の位置に島が描かれているものは多数あります。

第6巻1号(1904年)より

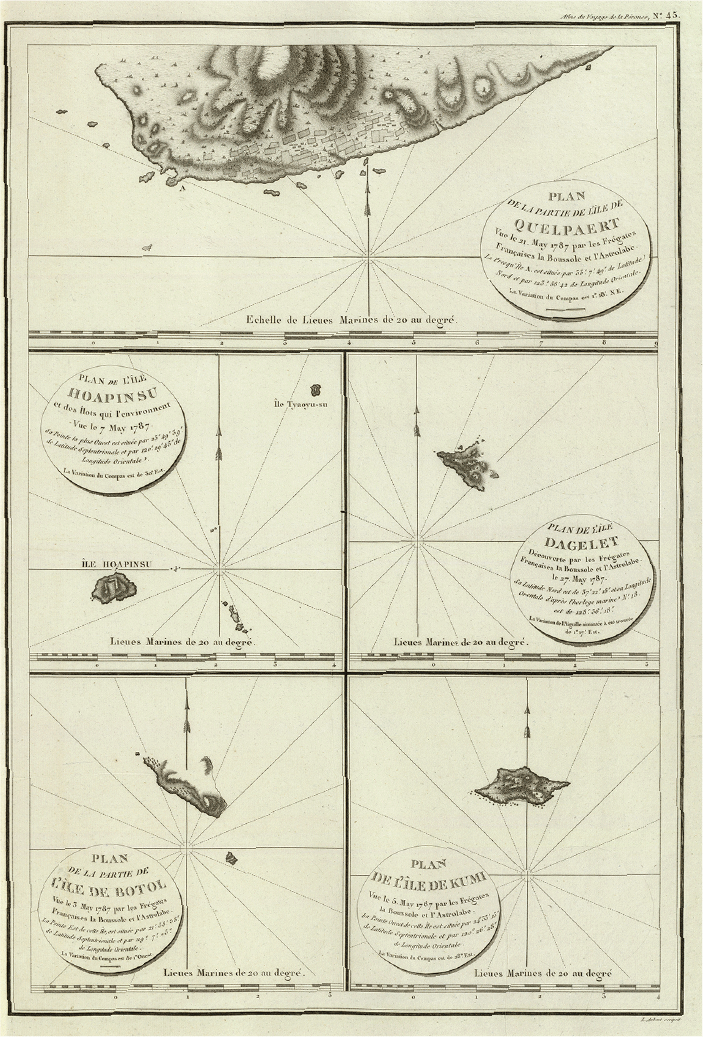

(図3)ラ・ペルーズ「済州島、魚釣島、 鬱陵島 、 蘭嶼 、与那国島」

18世紀末以降、日本列島周辺で西洋の船舶の探検航海や測量が行われるようになると、尖閣諸島もこれらの船舶により視認・測量されました。

フランスの探検家ラ・ペルーズは、1787年の航海で尖閣諸島の島々を観測し、魚釣島をHoapinsu、久場島をTiaoyusuとして、航海図に記載するとともに、その位置を経緯度で示しました。彼の示した島の名称と位置は、欧米の海図や水路誌に引き継がれ、日本でもHoapinsuの邦訳「和平山」が魚釣島の別名として用いられるきっかけとなりました。

また、1845年に琉球を訪れたイギリス軍艦のサマラン号艦長ベルチャーは南小島と北小島を見て、その尖った岩山からPinnacle Islandsと名付けました。これが尖閣諸島の語源となっています。

尖閣諸島 は、昔から多くの国々の船乗りに知られていたんだ。でも、航海中に見える島の一つにすぎず、どの国にも属さない無人島だったんだよ。

尖閣諸島の領土編入The Senkaku Islands in 1885-1895

1885年〜1895年:尖閣諸島への上陸調査、漁業者の進出と領土編入

1.巨文島事件と尖閣諸島の上陸調査(1885年)

19世紀後半、西洋各国のアジア進出が本格化し、特に英国とロシアの間の勢力争いが東アジアでも激化します。その中で、英国は、1885(明治18)年、対ロシアの拠点として、良港をもち戦略的な要衝であった朝鮮の巨文島を占領します。日本政府は自国の周辺離島も欧州諸国により占領されないか懸念しました。このため、明治政府は、先島諸島や五島列島など周辺離島の監視強化に努め、その一環としていまだ政府の管理の及んでいない無人島だった南・北大東島と尖閣諸島に、沖縄県の職員石沢兵吾を派遣、上陸調査を行いました。

2.尖閣諸島への漁業者の進出と領土編入(1889〜1895年)

離島監視強化の必要上調査が行われた尖閣諸島ですが、1889年頃から夜光貝の貝殻やアホウドリの羽毛といった同諸島の産物が欧米に高く売れることを知った漁業者の進出が活発になっていました。 沖縄県はこれら漁業者の管理のため、 数度にわたり尖閣諸島の沖縄県の編入を中央政府に上申。それと同時に、同諸島の暫定的な管理を模索していきました。尖閣諸島は、1895年、清を含むどの国の支配も及んでいないことを慎重に確認した上で沖縄県に編入されました。

1885年〜1895年の出来事

| 1885年 | 沖縄県職員が尖閣諸島を上陸調査。国標建設は見送られる。 |

|---|---|

| 1889年 | 石垣島に水産業奨励組織 「八重山島共同水産会社」設立 。 |

| 1890年 | 沖縄県による尖閣諸島の漁業状況の聞き取り調査で尖閣諸島に渡航している沖縄の漁業者が総計78名に及ぶ(図4)。 |

| 1890年 | 沖縄県知事は、政府に「水産事業者の取締の必要があるため」、尖閣諸島を八重山島役所所轄とするよう願い出る。 |

| 1891年 | 尖閣諸島を暫定的に八重山島警察署の所轄として取り扱うよう、沖縄県知事から同署に命令が出される(図5)。 |

| 1893年 | 沖縄県知事は、尖閣諸島への水産事業者の出漁の取締が必要だとして、沖縄県への編入を再度政府に願い出る(図6)。 |

| 1895年 | 沖縄県からの願い出を受け、漁業者取締の必要性から、尖閣諸島を沖縄県所轄とすることが閣議決定された(図7)。 |

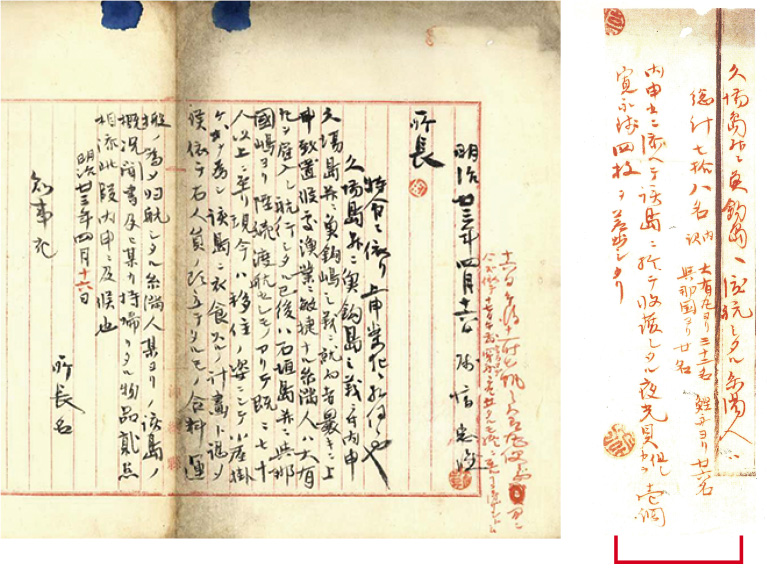

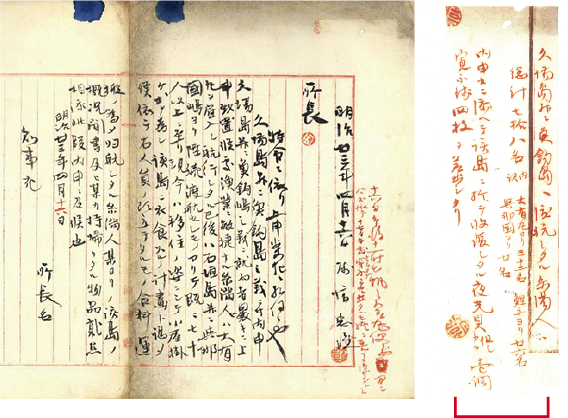

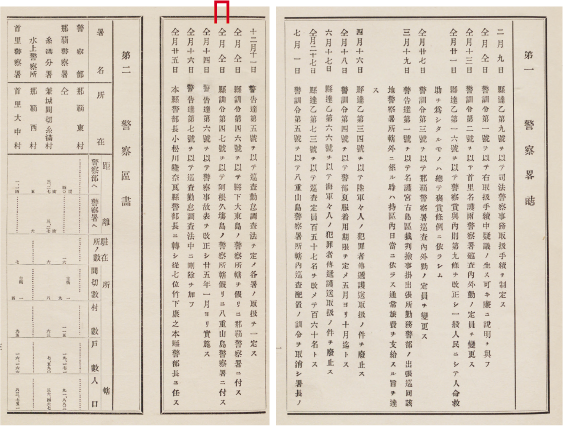

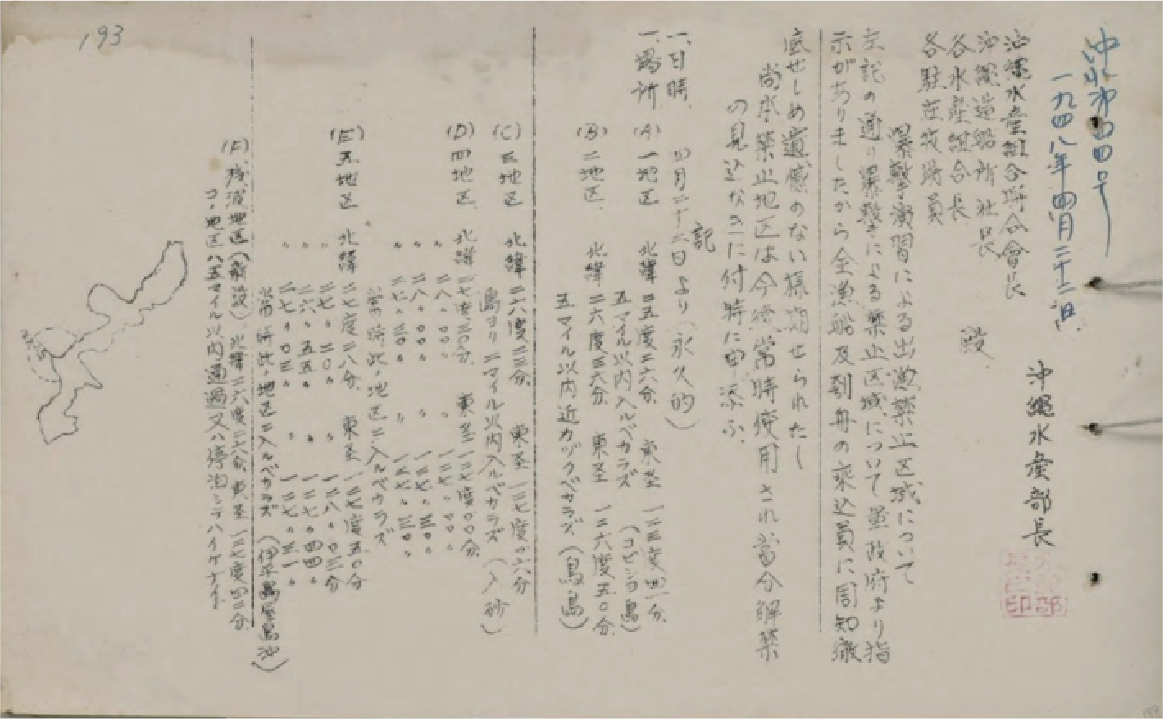

図4 八重山島ニ係ル書類

総計78名が久場島並びに魚釣島に渡航したとあり、尖閣諸島にはこの頃すでに多くの漁夫が出漁していた。

資料抜粋

久場島并ニ魚釣島ヘ渡航シタル糸満人ハ総計七十八名

内訳:大有丸ヨリ三十二名、鰹船ヨリ二十六名、与那国ヨリ二十名。

内申書ニ添ヘテ該島ニ於テ収獲シタル夜光貝但シ殻一個、寛永銭四枚ヲ差出シタリ。 塙印

図5 沖縄県警察統計表 明治24年

沖縄県警察部編纂の年次報告。1891年12月に阿根久場島(尖閣諸島の呼称)を暫定的に八重山島警察署の所轄として取り扱うよう、沖縄県知事から同署に命令が出されたことが記されている。

資料抜粋

(一八九一年(明治24年))同月同日(十二月十一日) 県訓令第四十七号ヲ以テ阿根久場島ノ警察所轄仮リニ八重山島警察署ニ付ス

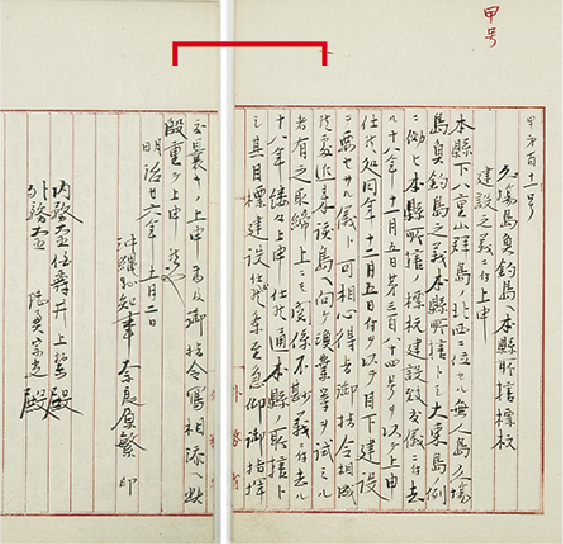

図6 所轄編入、国標建設の上申

資料抜粋

近来該島ヘ向ケ漁業等ヲ試ミル者有之取締上ニモ関係不尠義ニ付去ル十八年縷々上申仕候通本県ノ所轄トシ其目標建設仕度候条至急仰御指揮度曩キノ上申書及御指令ノ写相添ヘ此段重テ上申候也(略)

所蔵:外務省外交史料館

図7 国標建設と沖縄県所轄を認める閣議決定

久場島、魚釣島の沖縄県への所轄編入の閣議決定文面と(1895年1月14日付)、同県への指令案の文面が記載されている。

資料抜粋

同島ノ儀ハ縄県ノ所轄ト認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀同県知事上申ノ通許可スヘシトノ件ハ別ニ差支モ無之ニ付請議ノ通ニテ然ルヘシ

日本人漁業者は1889年ぐらいから尖閣諸島に進出。アホウドリの羽毛は布団、夜光貝はボタンの材料、その他に鳥の標本やはく製などが海外に輸出されたよ。尖閣諸島は、これらの漁業者の活動を管理するために、1895年に日本の領土に編入されたんだよ。

米国施政期の尖閣諸島The Senkaku Islands under the US Administration

戦後:米国の施政下に置かれた尖閣諸島と沖縄返還

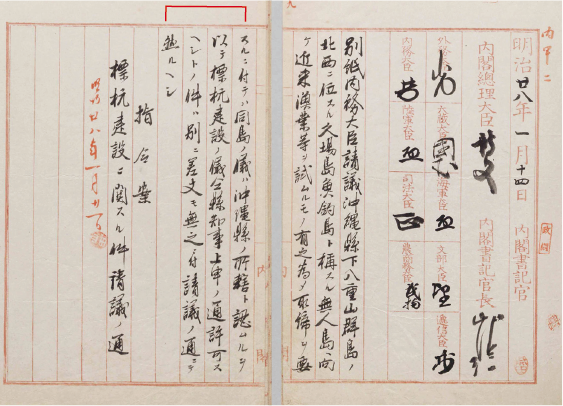

1952年のサンフランシスコ平和条約の発効により、琉球列島は「北緯29度以南の南西諸島」として正式に米国の施政下に置かれました。1950年12月に発足した琉球列島米国民政府(USCAR、施政体制:図8)は、布令第68号(図9)や第27号(図10)などで、その施政下に置く琉球列島の範囲を緯度経度で明示し、その範囲に尖閣諸島は一貫して含まれてきました。尖閣諸島は、米国により南西諸島の一部として公然と施政権を行使されていたのです。

そもそも米国は、サンフランシスコ平和条約発効以前から尖閣諸島を沖縄の一部と認識していました。例えば、1948年1月には米軍により久場島が射爆撃演習場として永久危険 区域に指定されました。米軍は、射爆撃演習場への指定の際のみならず演習の際にも沖縄の漁業関係機関にも告知を行う(図11)など、米軍による久場島の利用は公然と行われましたが、中国及び台湾が当時、そのことについて異議を呈した形跡はありません。なお、大正島も1956年に射爆撃演習場に指定されました。

1971年、日米間で「米国との沖縄返還協定」(略称)が署名され、沖縄の施政権が日本に返還されることになりました。同協定の「合意された議事録」には、上述の布告第27号に指定されている地域が返還対象地域として示され、尖閣諸島が含まれました(図12)。

図8 米国施政下の体制

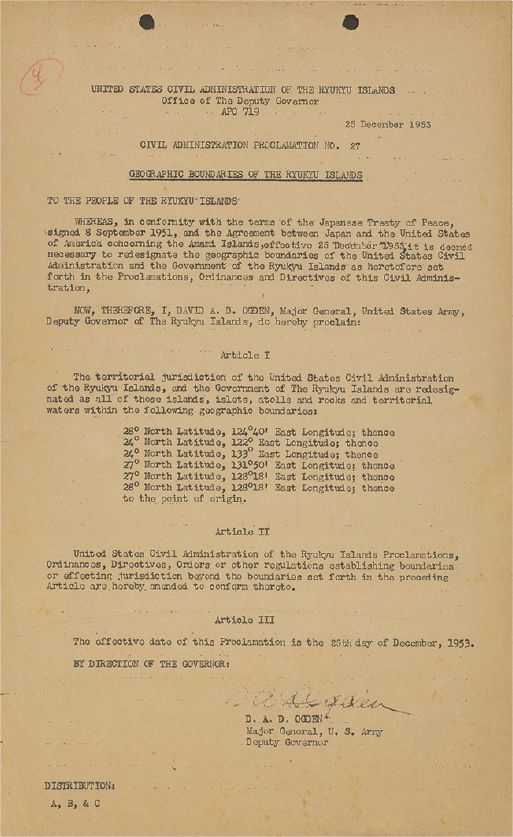

図9 米国民政府布令第68号(琉球政府章典)

1952年(昭和27年)2月29日

所蔵:沖縄県公文書館

図10 米国民政府布告第27号(琉球列島の地理的境界)

1953年(昭和28年)12月25日

所蔵:沖縄県公文書館

図11 沖水第44号 [爆撃演習による出漁禁止区域について]

この資料は、米軍による爆撃演習の実施に伴い、沖縄民政府が米国軍政府から指示された出漁禁止区域について、沖縄水産組合連合会長他漁業関係者に1948年(昭和23年)4月22日付で通達したものである。

出漁禁止区域として、米軍が射爆撃演習場としてそれぞれ永久危険区域に指定している場所が示され、(A) コビショ(黄尾嶼:久場島のこと)の周辺5マイルが含まれている。

このような通達が行われていたにも関わらず、中国及び台湾が当時、異議を呈した形跡はない。

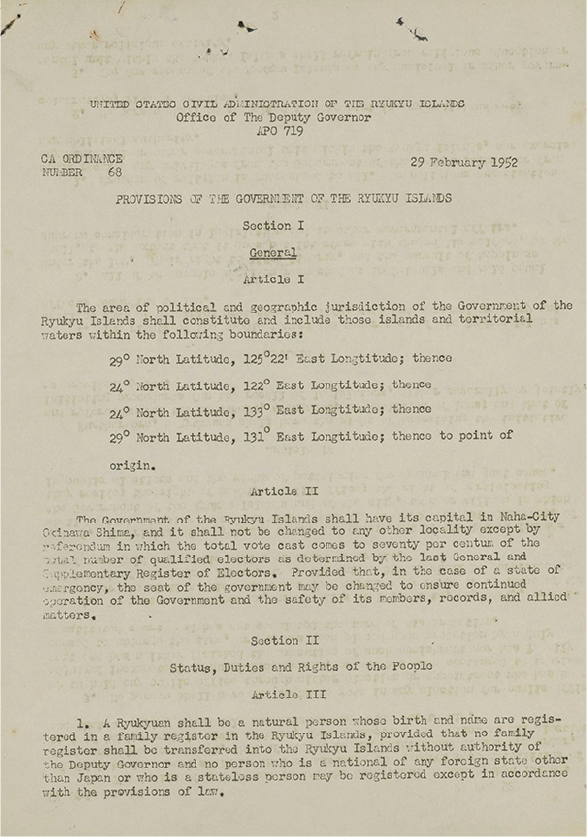

図:USCARの布令等で示された琉球の範囲

② 米国民政府布告第27号(琉球列島の地理的境界)で示された琉球の範囲 (1953年12月25日)

図12 「米国との沖縄返還協定」(略称)の返還対象地域

尖閣諸島は、戦後、南西諸島の一部としてアメリカが公然と施政権を行使したけど、中国も台湾も反対をしなかったんだ!中国や台湾は尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったってことだね。

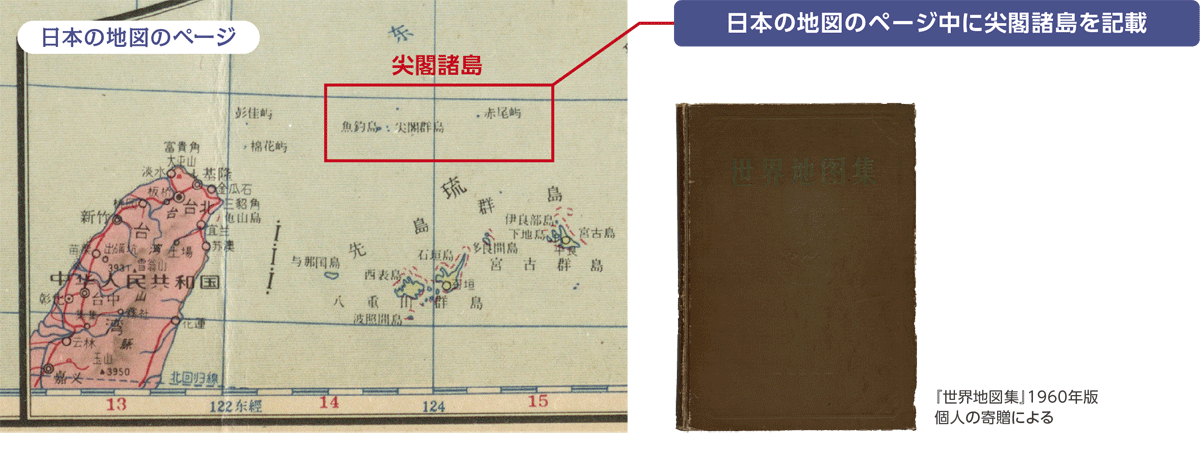

中国の公的地図にみる尖閣諸島The Senkaku Islands in Chinese official maps

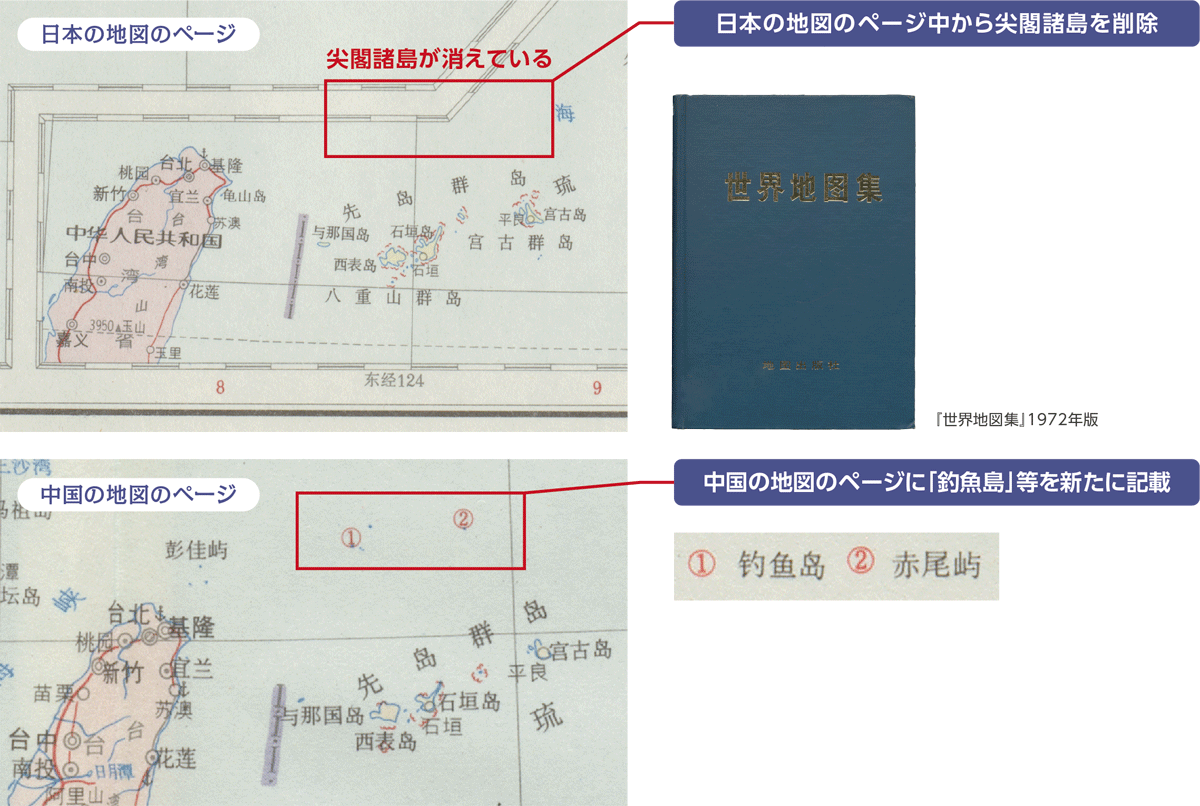

1971年を境に中国は地図を改変した

1960年版の中国地図出版社(注:国家測絵総局直属の出版社)の『世界地図集』では、日本の地図のページに尖閣諸島を記載していましたが、1972年版の同じ地図集では、日本の地図のページから消されています。

また、同1972年版では中国の地図のページに新たに「釣魚島」等の記載が追加されました。

図13 1960年版

図14 1972年版

中国は1971年を境に地図を改変したんだね。

展示品

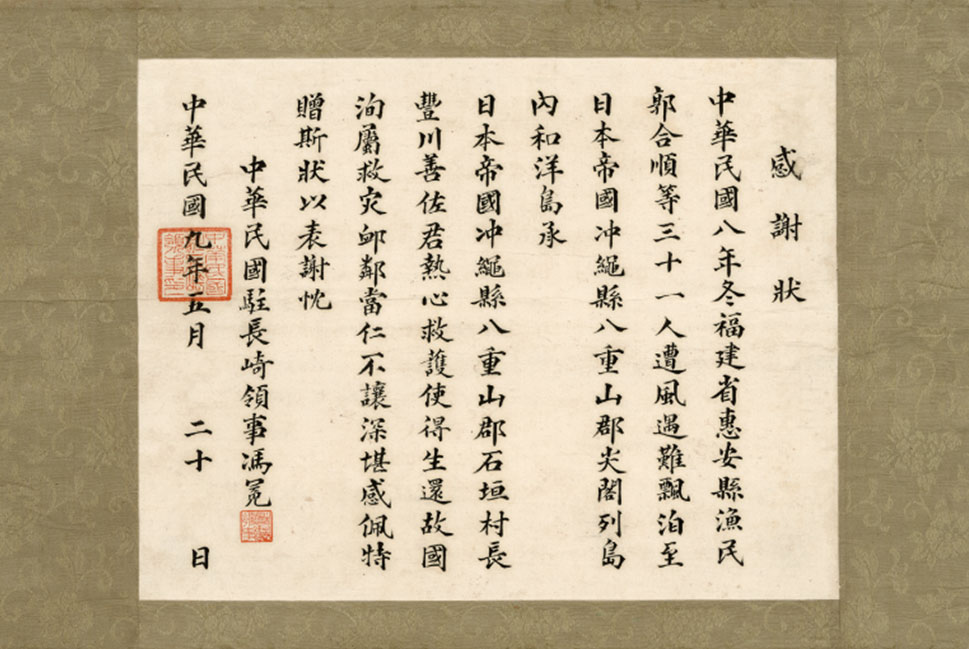

豊川善佐宛 尖閣列島遭難救護の感謝状

現代語訳

感謝状

中華民国8年(1919年)冬、福建省恵安県の漁師郭和順ら31名が風に煽られて遭難し、大日本帝国沖縄県八重山郡尖閣諸島の和洋島(ママ。和平島)に漂着したと承知しています。

大日本帝国八重山郡石垣村村長豊川善佐氏の熱心な救助により遭難者は祖国へ帰還できました。災害救援に献身的に働いてくれた人々に深く感謝しています。 感謝の気持ちを込めてこの証明書を贈ります。

翻刻

感謝状

中華民国八年冬福建省恵安県漁民

郭合順等三十一人遭風遇難飄泊至

日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島

内和洋島承

日本帝国八重山郡石垣村長

豊川善佐君熱心救護使得生還故国

洵属救災恤鄰當仁不譲深堪感佩特

贈斯状以表謝忱

中華民国駐長崎領事馮冕 印

中華民国九年五月二十日 印