北方領土コーナー

動画や基本メッセージ、またパネルと展示品を用いて北方領土の地理や歴史、現状などを基本的な情報を紹介します。

より詳しい情報を提供するパネルと展示品も設置します。

一般動画

キッズ動画

基本パネル

北方領土The Northern Territories

江戸時代以降、北方四島は一貫して日本の領土です

1855年 日魯通好条約に基づく国境線

松前藩は17世紀初めから北方四島を自藩領と認識し、徐々に支配を確立していきました。18世紀末以降、江戸幕府は北方四島を直轄領とし、その開発を推進しました。

1855年の日魯通好条約で、日本とロシアは、当時自然に成立していた択捉島とウルップ島との間の国境をそのまま確認しました。

1875年 樺太千島交換条約に基づく国境線

日本は、1875年11月の樺太千島交換条約において、樺太(サハリン)全島における日本の権利と引き換えに、千島列島を譲り受けました。この条約では、日本がロシアから譲り受ける千島列島として、北はシュムシュ島から南はウルップ島までの島々が列挙されています。北方四島は、千島列島とは明確に区別されています。

1905年 ポーツマス条約に基づく国境線

日露戦争後のポーツマス条約(1905年)で、日本はロシアから、樺太(サハリン)の北緯50度以南を割譲されました。

北方四島では今もロシアによる不法占拠が続いています

1941年8月 大西洋憲章

1941年8月、米英両国首脳は、連合国の共通原則として大西洋憲章に署名、領土不拡大の原則を明らかにしました。翌9月にはソ連も大西洋憲章に参加しました。

所蔵:Imperial War Museum

1943年11月 カイロ宣言

1943年11月のカイロ宣言で、連合国は、領土不拡大の原則を確認するととともに、「暴力及び貪欲により日本が略取した・・・地域」から日本は駆逐されなければならないとされましたが、北方四島はこれに該当しません。

所蔵:米国国立公文書館

1945年8-9月 ソ連による北方四島の占領

1945年8月9日、ソ連は当時まだ有効であった日ソ中立条約を無視して対日参戦しました。

ソ連は、日本が同年8月14日にポツダム宣言を受諾して降伏の意思を明確に示した後も攻撃を続け、8月28日から9月5日までの間に北方四島を占領しました。北方四島に暮らしていた日本人のうち、約半数は故郷からの脱出を余儀なくされ、1948年までには全員が強制退去させられました。

1951年9月 サンフランシスコ平和条約署名

1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約で日本の戦後の領土が法的に確定しました。日本は同条約で千島列島を放棄しましたが、この「千島列島」は樺太千島交換条約などからも明らかなようにウルップ島以北の島々を指すものであり、北方四島は含まれません。それにもかかわらず、現在も、ロシアによる不法占拠が続いているのです。

北方四島は江戸時代からの日本の領土だッピ!日本の北の国境は、明治以降何度も変わったけど、北方四島はずっとその間日本の領土だったッピ!北方四島は、サンフランシスコ平和条約で日本が放棄した「千島列島」には含まれないんだッピ!

時代別情報

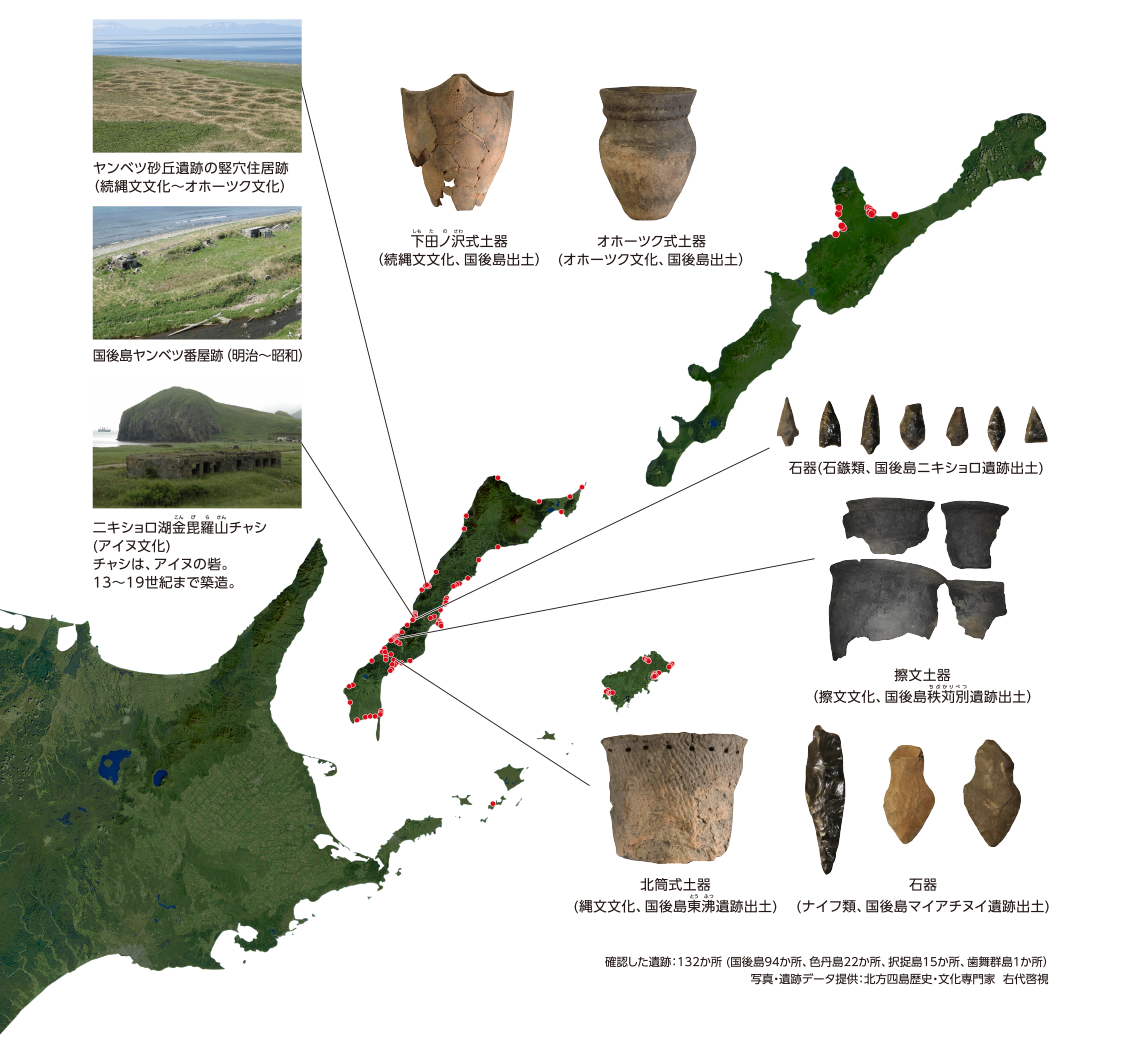

先史時代の北方四島The Northern Territories in Prehistoric Period

北海道先史文化圏の北方四島

北方四島の人類の足跡は、1万5千年前の旧石器文化からです。土器を使用する縄文文化、鉄器の使用がはじまる続縄文文化、オホーツク文化、擦文文化、アイヌ文化と変遷し、これまで132か所の遺跡が発見されています。この先史時代の文化は、北海道本島の各時期の文化圏が北方四島まで拡がり、地域色豊かな人々の生活が営まれていました。

北方四島には、昔から北海道本島と同じ文化が拡がっていたんだッピ!

江戸時代後期の北方四島The Northern Territories in the 18th and 19th centuries

18〜19世紀:ロシアとの出会いと国境認識の共有

江戸時代、蝦夷地(北海道)で領主であった松前氏は、17世紀初めから北方四島を自らの領地の一部と考え、徐々に統治を確立していきました。18世紀末になってロシアが南下してくると、江戸幕府は危機感を高めます。18世紀末から19世紀初めにかけて、江戸幕府は蝦夷地(北海道)を直接治めることとし、北方四島でも拠点や漁場、航路や道路などを作り、開発を進めました。

ロシアは日本に対し貿易を求めますが、江戸幕府は断ります。これに対し、ロシアは、1806〜1807年、択捉島や樺太にあった日本の拠点を攻撃し、一方、日本側は、1811年、ロシアのゴロヴニンという軍人を捕まえます。緊張が高まりますが、1813年、ロシア側が攻撃について日本側に釈明し、ゴロヴニンは解放され、危機は去りました。ゴロヴニンの帰国後の報告などにより、日本側とロシア側それぞれが択捉島まで日本に属するという共通の考えを持つようになります。

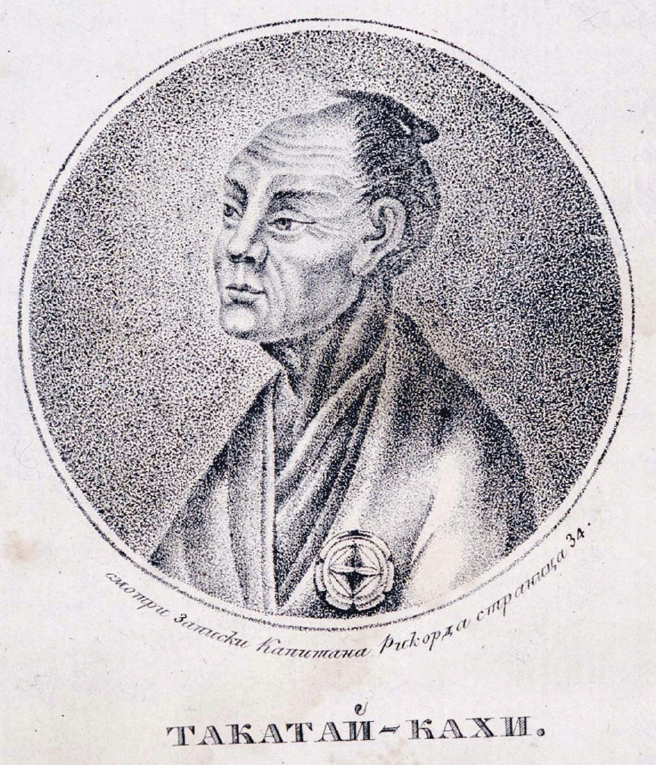

高田屋嘉兵衛像(リコルド著『対日折衝記』より)

高田屋嘉兵衛は18世紀末から19世紀初頭の北方四島の開発に大きな役割を果たしました。高田屋嘉兵衛は1812年にロシア側に捕らえられましたが、当時日本側に捕らえられていたゴロヴニンの解放条件についてロシア側に助言するなど、日露間の仲介に大きな役割を果たしました。

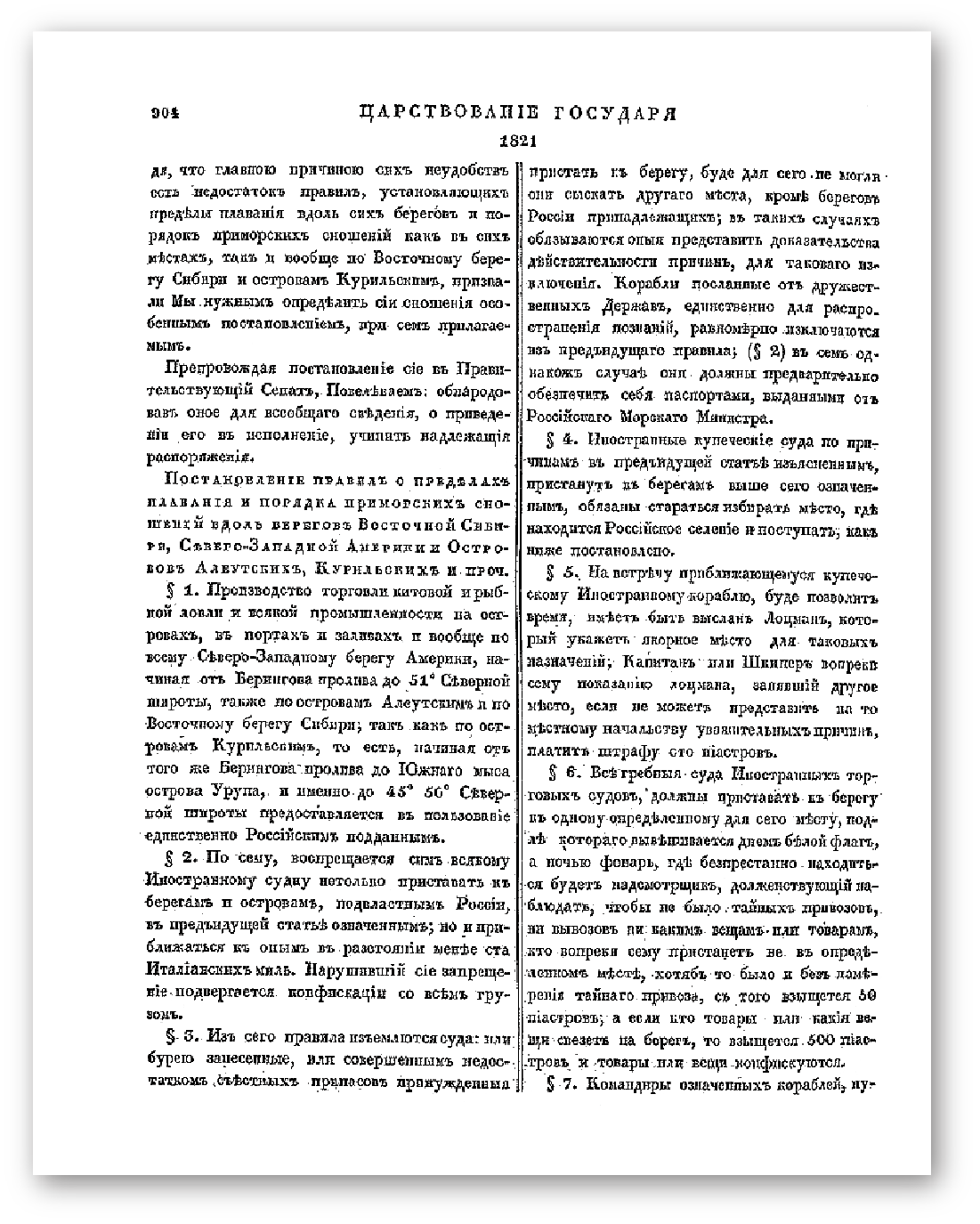

アレクサンドルⅠ世の勅令(1821年)

ロシアの皇帝、アレクサンドルⅠ世は、1821年、千島列島などにおける外国人による産業活動を禁止しましたが、その範囲はウルップ島まででした。

『北夷伝』五「魯西人ゴローイン等引渡ノ時ノ書」より

ゴロヴニン解放の際のロシア艦来航時の様子を描いています。

日本とロシアは、19世紀初め、平和的に対立を乗りこえて、国境についての共通の考えを持つことができたんだッピ!

戦前の北方四島The Northern Territories before WWII

戦前:北方四島の発展をけん引した豊かな漁業資源

北方四島周辺の海域は、オホーツク海側が流氷の南限であり、様々な寒暖流が流れることなどにより、海洋生物の高度な生態系が保たれ、水産資源の生産性が非常に高い地域です。

そのため、江戸時代から漁業が北方四島の発展を支えてきました。18世紀末から明治初期にかけて、場所請負制度/漁業持制度の下で、特定の業者が島々での漁業を独占してきましたが、1876(明治9)年に漁業持制度が廃止されました。これらの業者は引き続き北方四島の漁業で大きな役割を果たしましたが、次第に新たな業者が参入していきます。

また、明治期から鮭、鱒、蟹、エビ、ホッキ貝、ホタテ貝などの缶詰工場が次々に創業し、漁業の発展に寄与しました。さらに、鮭や鱒などの孵化場も設置されました。

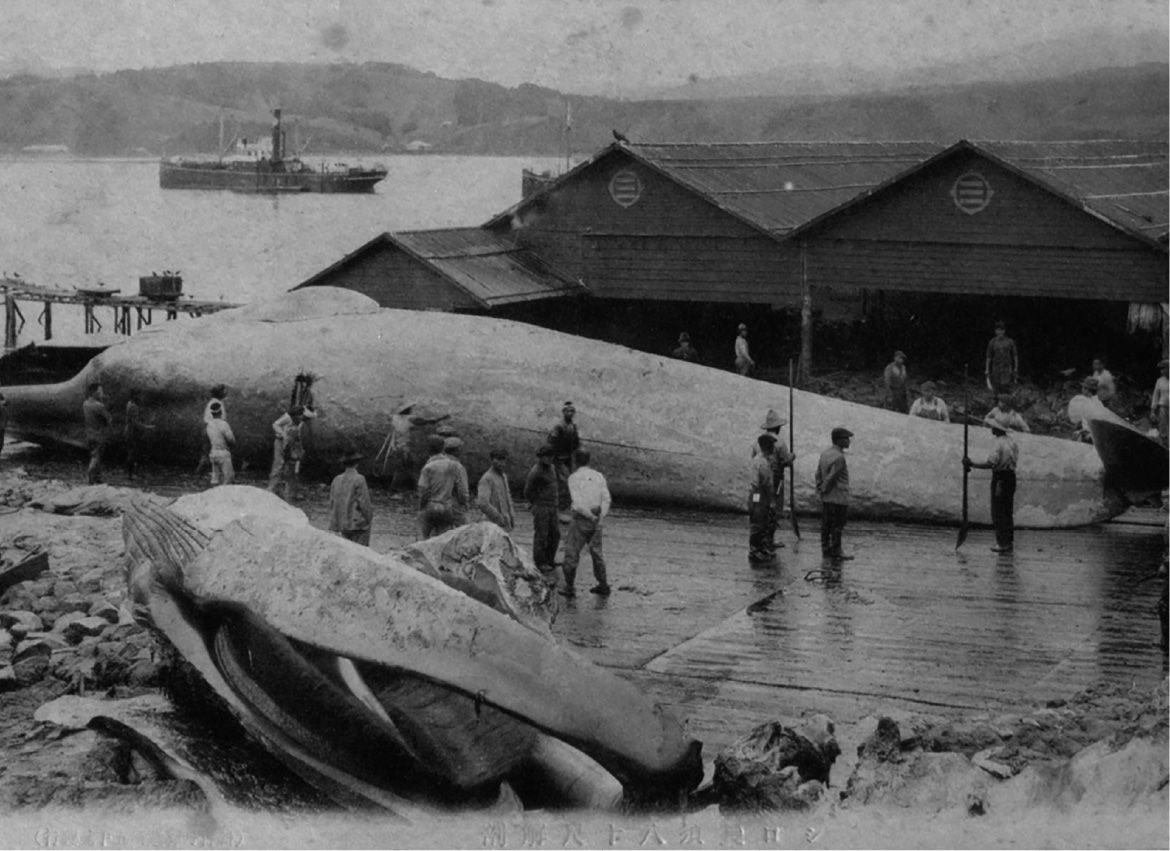

歯舞群島ではコンブの水揚げが多く、色丹島では鱈、ノリ、蟹類などに加え、捕鯨が盛んでした。

国後島は、四島では最も多くの種類の海産物に恵まれていました。択捉島は鮭、鱒、鱈などの漁業や捕鯨が盛んで、これらの漁獲量は四島随一を誇っていました。択捉島の鮭鱒漁や、捕鯨などの事業は函館の大型資本による経営でした。

北方四島のまわりの豊かな海が、島々の人々の生活をささえていたんだッピ!

戦後の北方四島The Northern Territories after WWII

戦後:北方四島をめぐる交渉と協力

北方領土問題は戦後約80年を経過した今も未解決のままとなっており、日本政府として、領土問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、これまで粘り強く交渉を進めてきました。

しかし、2022年3月、ロシア政府は、ロシアによるウクライナ侵略に関連して日本が行った措置を踏まえ、平和条約交渉を継続しない、自由訪問及び四島交流を中止する、などの措置を発表しました。現下の事態は全てロシアによるウクライナ侵略に起因して発生しているものであり、それにもかかわらず日本側に責任を転嫁しようとするロシア側の対応は極めて不当であり、断じて受け入れられず、政府として、ロシア側に強く抗議してきています。

ロシアによるウクライナ侵略によって日露関係は厳しい状況にありますが、政府としては、領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針を堅持しています。

日ソ・日露間の平和条約締結交渉

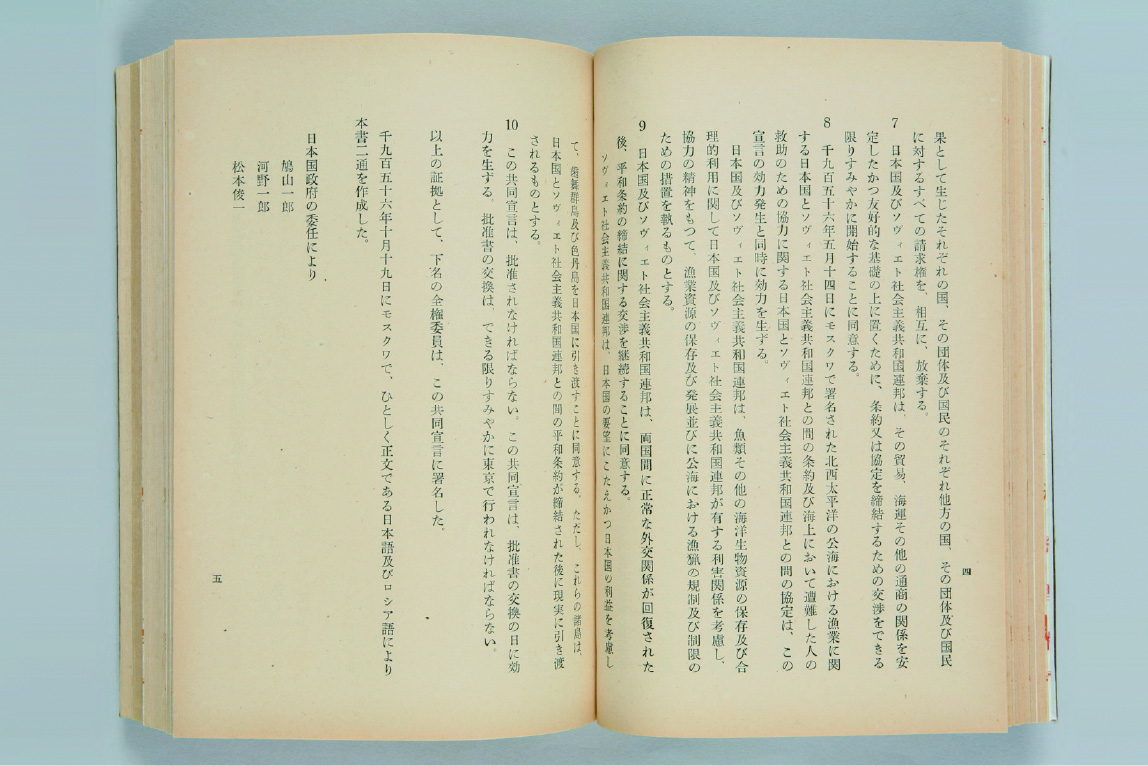

1956年10月の日ソ共同宣言において、平和条約の締結交渉の継続及び平和条約締結後にソ連が歯舞群島及び色丹島を日本に引き渡すことに同意しました。

1991年4月の「日ソ共同声明」では、歯舞、色丹、国後、択捉の四島が平和条約で解決されるべき領土問題の対象であることが初めて文書の形で確認されました。また、1993年10月の東京宣言では、領土問題を、北方四島の島名を列挙して、その帰属に関する問題であると位置付けた上で、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約を早期に締結することに合意しました。

2013年4月の安倍総理の訪露の際、安倍総理とプーチン大統領は、戦後67年を経て日露間で平和条約が存在しないことは異常であるとの認識を共有し、その後も交渉が継続しました。

北方四島をめぐる日露協力の進展

政府は、北方領土問題の解決を含む平和条約交渉の進展のための環境整備にも資するものとして、北方四島において次のような協力や交流を行ってきました。

これらの事業は、ロシアによるウクライナ侵略を受けた日露関係の悪化などにより、近年実施できていませんが、北方墓参を始めとする四島交流等事業の再開は、日露関係における最優先事項の一つです。

四島交流、自由訪問及び北方墓参

(1)四島交流

北方領土問題の解決までの間、相互理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的とした、日本国民と北方四島に居住するロシア人との間の旅券・査証なしによる相互訪問事業

(2)自由訪問

人道的見地から行われている、元島民及びその家族である日本国民による最大限に簡易化された北方領土への訪問事業

(3)北方墓参

人道的観点から行われている身分証明書による墓参事業

北方四島住民支援

(1)北方四島からの患者の受入れ

(2)北方四島医師・看護師等研修 等

北方四島を含む日露隣接地域における協力

(1)防災分野における協力

(2)生態系保全分野における協力

北方領土をめぐって戦後ソ連やロシアとの間で交渉や協力が行われてきたんだッピ!

現在、日本とロシアの関係は厳しい状況にあるけど、領土問題を解決して平和条約を結ぶ方針は変わっていないッピ!