日本政府の取組

厳しさを増す国際情勢の中で、領土を保全し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化するための政府の取組や方針を分かりやすく紹介します。

パネルで全体の情勢を説明し、最新の動向や取組は現地モニターでご覧いただけます。

法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦

現在、国際社会は再び歴史の大きな転換点にあります。二度の大戦の惨禍と冷戦を経て、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値に基づく、共存共栄の国際秩序が形成されてきました。途上国を含む国際社会の多くの国も、こうした国際秩序を前提に、経済発展の果実などを享受してきました。

しかし、既存の国際秩序により受益してきたはずの一部の国家は、急速かつ不透明な軍事力の強化を進め、独自の歴史観に基づき既存の国際秩序に対する挑戦を強めています。

1. ロシアによるウクライナ侵略

ロシアは、2022年2月以来、ウクライナ侵略を継続しています。国連安全保障理事会の常任理事国が、主権・領土一体性、武力行使の一般的禁止といった国連憲章の原則をあからさまな形で踏みにじる行為は、国際社会が長きにわたる懸命な努力と多くの犠牲の上に築き上げてきた既存の国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり、国際社会はこれを決して許してはなりません。

Photo by Ignacio Marin/Anadolu via Getty Images

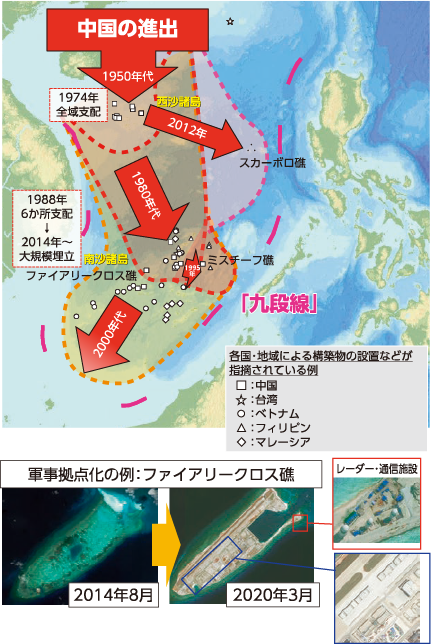

2. 南シナ海をめぐる情勢

南シナ海においては、中国や東南アジアの複数国の間に領有権をめぐる問題などがあり、そのような中で中国は、係争地形の軍事化、沿岸国等に対する威圧的な活動、2016年の比中仲裁判断の受け入れ拒否、国連海洋法条約(UNCLOS)と整合的でない主張の継続など、法の支配や開放性に逆行した力や威圧による一方的な現状変更の試みや地域の緊張を高める行動を継続・強化しています。

関連年表

| 1950年代: | 仏軍撤退 |

| 1950年代: | 中国、西沙諸島の東半分を支配(南越も同時期に西沙諸島進出) |

| 1973年: | 在南越米軍撤退 |

| 1974年: | 中国、西沙諸島全域支配(南越撃退) (1975年:南越崩壊(ベトナム戦争)) |

| 1980年代半ば: | 在越ソ連軍縮小 |

| 1980年代: | 中国、南沙諸島進出 |

| 1988年: | 中国、南沙諸島6か所を事実上支配 |

| 1992年: | 在比米軍撤退 |

| 1995年: | 中国、ミスチーフ礁を事実上支配 |

| 2000年代: | 中国、南シナ海南部進出 |

| 2012年: | 中国、スカーボロ礁を事実上支配 |

| 2014年~: | 中国、南沙諸島において大規模埋立・インフラ整備実施 |

出典:『令和6年版防衛白書』

3. 東シナ海をめぐる情勢

近年、尖閣諸島周辺の接続水域では、ほぼ毎日、中国海警局に所属する船舶による活動が確認され、領海侵入する事案も発生しています。

また、近年、中国軍の艦艇・航空機による東シナ海を含む日本周辺海空域での活動も活発化しています。中国海軍測量艦による日本の領海内航行が複数回発生しているほか、2024年8月には中国情報収集機による領空侵犯が発生し、同年9月には中国軍空母による我が国領海に近接した海域での航行も発生しました。また日本周辺海空域では中露艦艇・航空機の共同航行・飛行も確認されています。

さらに、東シナ海における日中間の排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚の境界が未画定である中で、中国側の一方的な資源開発が続いています。

出典:『海上保安レポート2024』

出典:『海上保安レポート2024』

出典:『海上保安レポート2024』

▶中国海警局に所属する船舶等の勢力増強と大型化・武装化

出典:『海上保安レポート2024』

現在、ロシアによるウクライナ侵略や東シナ海・南シナ海をめぐる情勢など、日本を含めた各国の発展を支えてきた法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序は挑戦にさらされているんだ!東シナ海をめぐる情勢に見るように、このことは日本の安全に直接関わる問題なんだ!さらに、ロシアによるウクライナ侵略や南シナ海で起こっていることも別々の出来事ではなく、相互に関連しあっているんだよ!

国際社会の法と秩序を尊重する日本の対応

北方領土と竹島は、日本の領土でありながら管轄権の一部を事実上行使することができていません。

また、尖閣諸島は日本の領土であり、現に日本はこれを有効に支配しており、解決すべき領有権の問題は存在しませんが、周辺海域における情勢が複雑化しています。

国際社会では、国内のように警察に頼ることはできません。原則として、自分の国の利益は自ら守る必要があります。

ロシアによるウクライナ侵略という既存の国際秩序の根幹を揺るがす暴挙が発生している中、紛争の平和的解決といったルールに基づいた行動を日本がとり、そして他国にも同様のことを促すことによって、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化しなければなりません。

日本は、領土・主権をめぐる情勢について、日本の領土・領海・領空を断固として守り抜くとの方針に基づき、毅然としてかつ冷静に対応しつつ国際社会の法と秩序を尊重しながら、それぞれの事案の性質に応じて、適切な対応をとっていきます。

北方領土

事案の性質

領土問題が存在

これまでの経緯

1956年、日ソ共同宣言が署名され、両国間の国交が回復されてから既に70年近くが経過した。

この間、日露間の最大の懸案である北方領土問題を解決して平和条約を締結することにより、我が国の重要な隣国との間に真の相互理解に基づく安定的な関係を確立するという基本方針を一貫して堅持し粘り強くソ連及びロシアに働きかけてきた。しかしながら、ロシア政府は、ロシアによるウクライナ侵略に関連して日本が行った措置を理由に、平和条約交渉を継続しない、四島交流及び自由訪問を中止する、北方四島における共同経済活動に関する対話から離脱するなどの措置を発表した。

日本の対応

ロシアによるウクライナ侵略により日露関係は厳しい状況にあるが、政府としては、領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針を堅持する。

ロシアとは、戦後80年近くも領土問題が解決していないんだッピ。

竹島

事案の性質

領土問題が存在

これまでの経緯

竹島は日本固有の領土であり、サンフランシスコ平和条約においても条約策定までのやりとりを踏まえれば戦前に引き続き日本が保持するとされたことは明らかである。しかし、韓国は1953年から1954年にかけて、日本の巡視船への銃撃などを行い、竹島を実力行使によって不法占拠した。現在も、韓国による不法占拠が継続している。

日韓間では、1950年・60年代に、口上書を往復し、相互に主張を伝達し合った。

日本は、二国間では解決が期待できないため、国際司法裁判所への付託を1954年、1962年、2012年に提案してきた。

これに対し、韓国は、提案を拒否している。

日本の対応

不法占拠に基づき、韓国が竹島に対して行ういかなる措置又は行為も法的な正当性を有さない。政府として、日本の領土・領海・領空を断固として守り抜くとの決意の下、毅然と対応する。

韓国は、裁判に応じようともしないんだね。日本は、国際法にのっとって 解決しようとしているのに、意図的に無視しているのか。

尖閣諸島

事案の性質

解決すべき領土問題はそもそも存在しない。

これまでの経緯

中華人民共和国(中国)は、実に約75年もの間、尖閣諸島が日本の領土であることについて、一切の異議を唱えなかったのにもかかわらず、1971年12月になって突然、明の時代から歴史的に尖閣諸島を領有してきたと主張。

中国の領有権の主張は、独自の解釈に基づくものであり、国際法上の根拠はない。

中国は、尖閣諸島周辺海域における領海侵入を繰り返し、その頻度は2012年以降急増し、力による一方的な現状変更の試みを継続・強化している。

日本の対応

力による一方的な現状変更の試みに対しては、日本の領土・領海・領空を断固として守り抜くとの方針に基づき、毅然としてかつ冷静に対応する。また、中国に対し、国際社会の法と秩序を尊重した対応を求めるとともに、国際社会に説明し理解を得る。

中国は、約75年もの間、尖閣諸島が日本の領土であることについて一切の異議を唱えなかったのに、 突然何百年も前から自国の領土だったと言い出したのか。

最後に―考えてみよう

1. 国際裁判によって領土紛争を解決した例

国際社会においては、国家間の領土に関する争いを国際裁判によって、国際法に基づき平和的に解決した事例が多数存在します。

| 判決年 | 事件名 | 裁判所(付託根拠) | 当事国 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| 1928 | パルマス島事件 | 仲裁裁判 | 米国 対 オランダ | オランダに帰属 |

| 1931 | クリッパートン島事件 | 仲裁裁判 | メキシコ 対 フランス | フランスに帰属 |

| 1933 | 東部グリーンランド事件 | 常設 国際司法裁判所 (選択条項) | デンマーク 対 ノルウェー | デンマークに帰属 |

| 1953 | マンキエ・エクレオ事件 | 国際司法裁判所 (特別合意) | フランス/イギリス | イギリスに帰属 |

| 2002 | リギタン島・シバタン島主権事件 | 国際司法裁判所 (特別合意) | インドネシア/マレーシア | マレーシアに帰属 |

| 2008 | ペドラ・ブランカ事件 | 国際司法裁判所 (特別合意) | マレーシア/シンガポール | シンガポールに帰属 ただし、ミドルロックスはマレーシアに帰属 |

2. 証拠資料を見る際のポイント

国と国との間で領有権に関する主張が対立する場合、自国の主張の正当性を示すため、多くの証拠資料が提示されます。

ここでは、そのような証拠資料に対して、自分の目でみて考えるためのいくつかのポイントを示してみます。

ポイント1 資料が示す内容の有効性

示された証拠資料の内容が、国際裁判等において有力な証拠として認められ得るものといえるか。

個々の事件に特有の事情があり得ますが、これまでの判例等からは、下記のような傾向が指摘できます。

〇 有力な証拠と認められ得るもの

〈例〉

実効的支配を示すもの。例えば、課税、土地の登記、関係法律の制定、狩猟や漁業の管理規制、自然保護区の設定、出入国管理規則、政府の許可を得た個人の活動

× 認められる可能性が低いもの

● 自国の古い地図に島が掲載されている。

● 自国の領土から島が肉眼で見える。

● 島の向こうで海の色が変わることがある。

● 政府の要人が島の近くを通った。

ポイント2 資料の信頼性

示された証拠資料が、正確な情報に基づく内容であるといえるか。

資料に書かれている内容が、口承や伝説に基づき、事実といえない場合があります。例えば、江戸時代末期から明治時代初期にかけて作成された竹島周辺の地図にはアルゴノート島とよばれる架空の島が描かれることもありました。特に古文書の場合には注意が必要です。

ポイント3 資料の解釈の正確性

示された証拠資料に基づいて行われる主張が、証拠資料の正確な解釈に基づくものといえるか。

資料に書かれている内容と導こうとする結論の因果関係が希薄であったり、前後の文脈や他の関連資料などと照合すると適当な解釈と言えない場合などがあります。特に、古地図や古文書の解釈は、判断が難しくなることが多く、専門家の見解が分かれることもあります。