Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

実施に至る経緯・動機

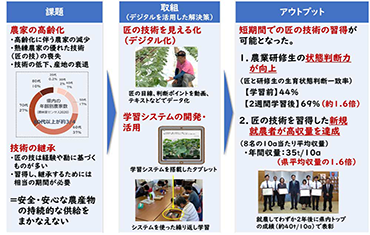

佐賀県では、少子高齢化に伴い農業者が減少する中、県内の匠が生涯をかけて築き上げた優れた技術の喪失による産地の衰退、農産物供給の不安定化が危惧される状況となっていた。また、匠の技術は経験や勘に基づくものが多く、習得に長い期間を要していた。

解決する課題の具体的内容

(1) 学習システムの開発(令和元~3年度)

①匠技術の抽出・分析:匠の考えを可視化し、新たな担い手と共有できるようにするため、農作業を「状態把握」、「判断」、「作業」の3段階に分けて、匠が圃場や作物から感じ取る状態把握と、その状態把握に対する判断を「気づき」として計測し、研修生との違いを比較分析して匠技術として整理

②匠技術のデータ収集:匠の目線、判断ポイントを動画、テキストなどでデータ化

③収集したデータを活用して学習システムを構築

(2)システムの評価・検証(令和3年度)

①システム学習効果の検証

<匠と研修生の生育状態判断一致率>

【学習前】44%

【2週間学習後】69%(約1.6倍)

システムを活用したことで、短期間で農業研修生の状態判断力が向上した。

②システム利用者へのアンケート結果

<満足度>100%(実証協力者7名中)

利用者からは、「キュウリの栽培は1年に2回しか経験できないが、学習システムは何回も見直して復習することができる」、「キュウリの見方、栽培に対する考え方が変わった」などの好評価を得た。

(3)学習システムの活用(令和4年度~)

農業振興センターへ学習システムアプリを搭載した専用タブレットを配備し、管理責任者を置いて県内産地での運用を図った。

<研修会開催数・システム利用者数(累計)>

【令和4年度】10回・125名

【令和5年度】13回・166名

デジタルを活用した取組による成果

① システムの学習効果(匠と研修生の生育状態判断一致率) 学習前:44% 学習後:69% 得られた効果:研修生の判断力が約1.6倍向上

② 実証産地の売上拡大(年間キュウリ販売額) 取組前:6.5億円/年 取組後:10.3億円/年

得られた効果:匠の技術を習得した新たな担い手の活躍により販売額が約1.6倍増加

匠の技術を習得した新たな担い手が就農まもなく県内トップクラスの単収40t/10aを達成するとともに、その姿を見て新たにキュウリ栽培を志す研修生が生まれており、産地の持続的な発展につながっている。 また、研修生には県外からの移住者も含まれており、「稼ぐ農業」が地域の魅力向上の一助となっている。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

本取組により開発したシステムは、単なる画一的なプロセスのマニュアルではなく、匠の長い経験に根差した状態把握や判断に着目し、デジタル技術によって分かりやすく形式知化したことで、これまで農業において継承が難しいとされてきた「状況に応じた判断力」の効率的な習得を可能とした。 匠技術のデータを収集する際、撮影する天候、時間帯、画角などを試行錯誤しながら膨大な数のデータを取得し、匠とともに1つずつ確認、整理したことで、匠が圃場や作物から感じ取る状態把握を学習システム上のデータで再現することができた。

成果をあげるためのポイント

匠の技術の整理に行き詰まる場面も多かったものの、産地の持続的な発展のため次世代へ技術を継承するという匠の想いを関係者が共有することで、粘り強く取り組みを進めることができた。また、異なる分野の専門家が集い、様々な角度からアイデアを出し合ったことが、農業未経験の研修生も理解しやすいシステムの開発につながった。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

経験や勘に基づく匠の技術を言葉で説明することは容易でなく、匠への密着や関係者による検討を何度も重ねることで形式知化した。匠が圃場や作物から感じ取る状態把握を学習システム上のデータで再現するため、撮影する天候、時間帯、画角などを試行錯誤しながらの膨大な数のデータの取得、確認、整理に多大な時間を要した。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

本取組では、ユーザーが使いやすいシステムとするため、プロトタイプ段階から農業研修生にシステムを試験運用してもらい、改善への意見を反映しながら開発を進めた。業務委託先へ任せきりにすることなく、プロジェクトのメンバーが目標を共有し、意見交換を重ねながら粘り強く取り組みを進めることが重要と考えている。

- 問い合わせ

-

- 部署

- 佐賀県農林水産部園芸農産課

- 電話

- 0952-25-7114

- メールアドレス

- engeinousan@pref.saga.lg.jp