Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

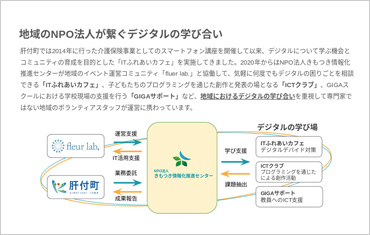

地域のNPO法人が繋ぐデジタルの学び合い

鹿児島県 肝付町誰一人

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

高齢者に向けたデジタル活用支援、プログラミング教育、デジタル人材、敷居の低さ・縁の遠い層の呼び込み

実施に至る経緯・動機

介護保険事業としてのスマートフォン講座

- 2014年に独り暮らしの高齢者と地域との繋がりを維持することを目的としたスマートフォンによるSNS講座を行ったところ、想定を超える多くの参加希望があり高齢者も利活用の意識が高いことがわかった。

プログラミング必修化とGIGAスクール

- 小学校におけるプログラミング教育の必修化とGIGAスクール構想の実現に向けて、地域でも継続的に学び支える環境づくりが必要であると考えた。

解決する課題の具体的内容

地域でともに学ぶ機会とコミュニティがない

- インターネットを活用した利便性の高い製品やサービスが普及しているためにそれらを利用する意欲は高く機会も多いが、基礎となる技術や操作方法について支援を受けて学ぶ機会とコミュニティが身近にないために、過度なサービスによる必要以上の金銭的な負担や悪意のある誤った情報に操作されるなど、一定数の住民が利用に関する疑念と不安が解消されずにデジタル社会の適切な恩恵を享受することができない。

学校教育におけるICTのナレッジが蓄積されない

- GIGAスクール構想や教員の働き方改革にむけた様々なICT活用が求められているが、定期的な教職員の異動やPTA役員の変更によりICT利活用の方法と進度が一定せずに学校全体の知見が蓄積されにくい。

デジタルを活用した取組による成果

| 期間 | 開催数 | 利用・参加数 | |

|---|---|---|---|

| ボランティア協力者の人数 (平成29年以前は不明) |

平成30~令和3年度 | - | 25名 |

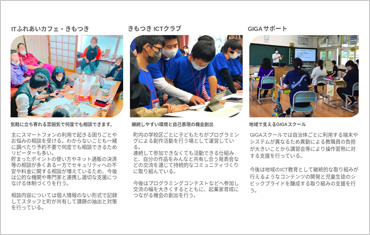

| ITふれあいカフェ | 平成25~令和3年度 | 149回 | 延べ 1,330名 |

| ICTクラブの開催回数と参加者数 (平成30年、令和1年は不明) |

平成30~令和3年度 | 52回 | 延べ 223名 |

| ICT支援員による支援 | 平成2~令和3年度 | 413回 (1,504時間) |

10校 |

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

参加継続しやすい仕組みづくり

- 利用者が継続して学びやすくデジタルに触れやすい環境を構築するために参加する敷居を低くすることを意識しており「ITふれあいカフェ」では用事がなくても立ち寄れて何度でも同じ相談ができる雰囲気を作り、「ICTクラブ」では連続して参加できなくても活動できる仕組みを作っている。

多様な協力者と視点を持つ体制づくり

- 地域のマルシェイベントを行う団体と連携することで、体育大学生や幼稚園教諭、主婦や美容サロン経営者などこれまでのICT推進の取り組みには縁遠かった層の協力者を呼び込み、多様な発想と視点を取り入れている。

情報を効率的に集約し共有する仕組みづくり

- 多様な協力者とのコミュニケーションにはコラボレーションツールを活用しており、それぞれの会場と担当者の調整や利用者の情報などを効率的に集約し共有している。集約されたデータを基に町と分析協議し施策に反映させる仕組みづくりを行っている。

成果をあげるためのポイント

取り組む内容について、やることの意義や取り組む内容について日常的にNPO法人と意識を合わせながらも、参加者にもあまり高いレベルでの成果を求めずに楽しく継続して利用できる場作りを意識した。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

急がずに、継続して続けることと、こなさないこと。成果を求めすぎないこと。

- 連携団体

- 肝付町、NPO法人きもつき情報化推進センター、fleur lab.

- 問い合わせ

-

- 部署

- 肝付町デジタル推進課

- 電話

- 0994-65-2513

- メールアドレス

- ict@town.kimotsuki.lg.jp