Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

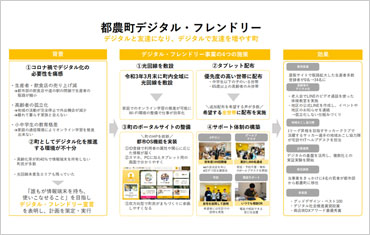

デジタル・フレンドリー事業

宮崎県都農町誰一人

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

デジタルインフラ整備、高齢者に向けたデジタル活用支援、デジタルデバイド対策、新型コロナウイルス感染症対策、自治会ごとの講習会

実施に至る経緯・動機

都農町の人口は1万人を下回り、様々な業種で人手不足が深刻化している。その上、コロナ禍での高齢者の孤立化、オンライン環境の整備状況による教育格差、生産者・飲食店の売り上げ大幅減が発生。コロナ禍を乗り越え、生き残る町になるべくデジタル化に舵を切った。

解決する課題の具体的内容

- 情報端末の所有有無による高齢者の情報格差

- 光回線整備の有無による家庭学習環境の差

- 携帯ショップ等デジタルの相談場所がない(都市部との情報格差)

- コロナ禍による町内事業者の販路の縮小

デジタルを活用した取組による成果

光回線通信網敷設率

- 居住範囲での光回線通信網敷設率 100%(各家庭等への引込は別途必要)

タブレット配布率

- 全体73%、65歳以上の高齢者のみの世帯84% →多くの高齢者の方にデジタルに慣れ親しむきっかけとしてタブレット端末を活用いただいている。

デジタル活用サポート

- 年4回×44地区の講習会開催(令和3年度以降、累計258回) ※令和5年3月31日現在

- 中心市街地に常設・無償・予約不要のヘルプデスクを開設(令和3年度以降、累計利用者数1,856名、月100名程度の利用を維持) ※令和5年3月31日現在

コンテンツ・サービス

- 町内の買い物難民向けのECサイトを構築し、約30名のモニターの方向けに実証実験中

- 町のホームページのID登録者数は962件である。

- 公式YouTubeチャンネル「つのTV」の平均視聴回数は604回である。

マイナンバーカード申請率

- 91.18% ※令和5年4月30日現在

町ホームページ(データ連携基盤)のID登録者数

- 1,266名 ※令和5年5月10日現在

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 本事業ではデジタルに抵抗感の強い高齢者の方にもデジタルに親しんでいただくことを第一に考え、今まで情報端末を所有していなかった層にもタブレットを使って頂けるよう工夫をした。

- 例えば町のHPを刷新し、通常のHPのようなPC・スマホ用の画面だけではなく、文字が大きくコンテンツを絞ったタブレット用の画面を作成した。また、町内の広報誌「週報つの」の電子版や、町内の医療従事者等が毎日更新する健康メディア「つのまる」、都農町の出来事を取り上げるユーチューブチャンネル「つのTV」など町民へのヒアリングを元にニーズの高かったコンテンツを作成した。町のHPは、都市OSの基盤を有する双方向型のポータルサイトにすることで、ID登録した方の属性に応じた情報提供やコンテンツの利用を可能にしている。

- また、継続的なサポート体制の構築も行っている。44の公民館を年に4回ずつ巡回するdサロン(講習会)の開催をはじめ、予約不要・無料の常設のITヘルプデスクにていつでも気軽にデジタルの相談が出来る場を設けている。足腰が悪い方や免許を返納された方には希望の声があればご自宅を訪問しての説明会も行っている。また、オリジナルの絵本を製作し、誰もが親しみやすいデジタル普及を図った。

成果をあげるためのポイント

行政機関だけでは迅速な対応ができない部分を、産官学連携によるまちづくりの推進を使命とした町の外郭団体に担ってもらったことで、臨機応変・柔軟な対応ができた。また、同団体を通じて民間の知見を活用することで、行政内部の人材だけではなかなか発想し得ない施策を講じることができた。住民参加の面では、企画段階から広く町民の方々に意見を求め、事業の推進に当たっても、多くの町民の方々の後押しをいただくことができた。希望する全ての世帯を対象に、通信SIM契約の付いたタブレット端末を貸し出すことで、デジタルに慣れ親しみ始めるハードルを下げ、サービスを提供する側(行政機関内部や商工業者)に対しても、サービスの受け手が手段を持っている状態を作り出すことができ、デジタルの活用を促しやすい状況を生み出した。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

町内・庁内の合意形成。これまで良い意味で対面・口頭でのコミュニケーションが主の文化であった為、デジタルを活用することのメリットや注意点について、基本的なところから地域全体で学び合うところから始める必要があった。住民の納得を得る為に、まず事業を推進する関係者がデジタルリテラシーの向上に努め、住民に説明する場面では、繰り返し、わかりやすく丁寧な説明に徹した。また、デジタルの活用についての専門家が内部にいなかった為、首長宣言(デジタルフレンドリー宣言)を始め、施策の対外的な発信に努め、これまで町とつながりのなかった専門家との関係を構築し、協力を得られる人の輪を拡げてきた。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

デジタルの活用によって、出来ることの幅が広がり、暮らしを豊かにすることについては、多くの人の共感を得られることと考えている。問題は、その人に合った説明の仕方で、徐々にステップアップしていくことで、それに丁寧に伴走し続けることが求められていると現場での経験から感じる。施策の立案から3年、本格的な施策の提供開始から2年が経過しようとしているが、今も新しくスマートフォンやタブレットを利用し始めた方からの相談がある。使い始めるきっかけ・タイミングは人それぞれなので、どんな状況であっても迎え入れられる姿勢を取ることが、多くの人の参加を生み出すには必要なことと考えている。

- 連携団体

- 一般財団法人つの未来まちづくり推進機構(0983-32-1270)info@bunmei-tsuno.com

- 問い合わせ

-

- 部署

- 都農町まちづくり課

- 電話

- 0983-25-5711

- メールアドレス

- machi@town.tsuno.lg.jp