Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

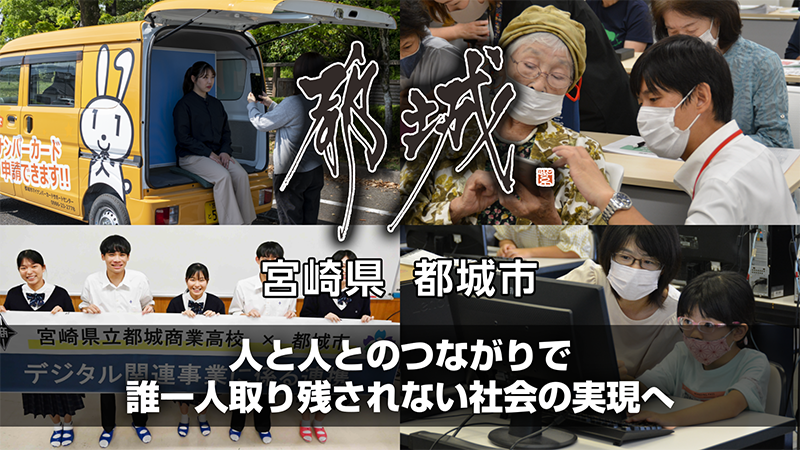

デジタル化こそアナログで!~誰一人取り残されないデジタル社会実現プロジェクト~

宮崎県都城市誰一人

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

高齢者に向けたデジタル活用支援、マイナンバーカード、プログラミング教育

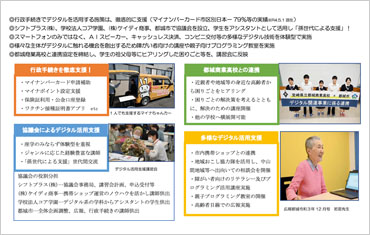

デジタルを活用した取組の全体概要

- 都城市は、マイナンバーカード交付率が8月末時点で84%と全国の市区別1位であり、これを支えるのが「都城方式」と呼ばれるタブレットを使いカードの申請を補助する仕組みである。令和3年度に全国初として導入したマイナンバーカード申請専用車両、マイナちゃんカーは、1人からでも自宅に行き申請支援をしており、徹底的なデジタル活用支援に努めている。

- 総務省マイナポイント事業、特別定額給付金事業、自治体マイナポイントモデル事業、新型コロナワクチン接種証明書アプリ等も、市がサポート窓口を開設し、高齢者等もデジタル化の恩恵を実感できるようにしている。現在も、保険証利用設定及び公金口座利用登録支援を全面的に行っている。

- その上で、令和2年度には、シフトプラス(株)、学校法人コア学園、(株)ケイディ商事、都城市を含む産学官で協議会を設立し、学生をアシスタントとして活用し、「孫世代による支援」を行った。

- この成果が認められ、都城市は総務省のデジタル活用支援アドバイザリーボードの関係団体にも選ばれており、デジタルの日に全国でデジタル活用支援を行うことを提案する等、都城市の取組・知見が全国展開されている。

- 令和3年度にも総務省のデジタル活用支援事業に参画、協議会での独自実施分も含めて、コンビニ交付体験やキャッシュレス決済体験等も交えた講習会を開催しているほか、令和4年度には地域おこし協力隊を活用することで、中山間地域を中心として、公共交通機関等が不便な地域に出向いて相談を受け付けるスキームを確立している。

- また、都城商業高校とは、連携協定を締結し、高校生による高齢者のデジタル活用支援に取り組んでいる。加えて、親子プログラミング教室や障がい者向けのネットモラルに係る講座やプログラミング体験会も実施しており、様々な層をとりこぼさないように取組を進めているほか、市内携帯ショップともキャリアを問わず、適宜連携している。

- さらに、高齢者のトップランナーである若宮正子氏を市広報誌で特集、高齢者目線でのデジタル化の意義や「つまずいて当たり前」といった高齢者がデジタルに触れる際の考え方をわかりやすく市民に伝えている。

実施に至る経緯・動機

都城市では、全国の自治体に先駆けて令和元年8月に「デジタル化推進宣言」を行った際に不安の声が上がっていた。実際に、都城市における市民意識調査内で、デジタル化が進むに当たり不安に思うことは、第1位が「個人情報やプライバシー保護」、第2位が「デジタル機器・技術への適応」となっており、セキュリティ対策等について伝える場や丁寧にデジタル活用を支援する機会が求められていた。加えて、マイナンバーカード交付率が高いことから、マイナポイント事業等を始めとして、市の支援により市民がデジタル化の大きな恩恵を受ける機会も多かった。

解決する課題の具体的内容

- 市民が抱える不安は大きく2つあり、1つはセキュリティへの不安、もう1つはデジタル技術への適応不安であった。

- セキュリティ面については、個別具体の技術的不安というよりも、デジタル技術がよくわからないことに起因する不安が多かった。また、デジタル技術への適応不安については、身近なスマートフォンの使い方はもちろんのこと、キャッシュレス決済やオンラインショッピング、行政手続き等、きめ細かいテーマ設定を行った上で、支援を行う必要があった。

デジタルを活用した取組による成果

- 総務省マイナポイント事業、特別定額給付金事業、自治体マイナポイントモデル事業、新型コロナワクチン接種証明書アプリ等については、支援窓口を設置。総務省マイナポイント事業で人口の約1割に当たる15,000人以上、自治体マイナポイントモデル事業においては、約20,000人の支援を実施しており、他自治体と比較しても圧倒的に多い実績である。

- また、デジタル活用支援講習会も令和2年度から令和3年度にかけて、計36コマ実施したほか、相談会形式でも6コマ実施し、延518人が受講している。

- その他、親子プログラミング教室の参加者は延105人、障がい者向けのデジタル活用支援については、延65人が参加している。

- また、講習会をきっかけにマイナンバーカードを取得した者も多く、講習会受講者の取得率は9割を超えたほか、体験会により、実際にキャッシュレス決済を始めた受講者がいる等、生活の質の向上に貢献している。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 都城市は、デジタル活用支援の基本的な考え方として、「デジタル化こそアナログで」を掲げ、慣れるまで徹底的に支援を行っている。

- 産学官と地域の多様な主体を巻き込んだ取組となっており、特に高齢者が気軽に色々と聞きやすく、デジタル力が高い「孫世代」を巻き込むことで、世代間交流も図ることができる等、効果が多面的に広がる取組となっている。

- 一般的にデジタル活用支援=スマートフォンの使い方となりがちであるが、都城市ではAIスピーカー、キャッシュレス決済、コンビニ交付等の多様なデジタル技術を体験型で実施している。

また、高齢者のみならず、障がい者等の多様な主体を対象としている点や高齢者目線で伝わる広報を実施している点が特徴的である。

成果をあげるためのポイント

都城市では、全国で初めて市長をCDO(最高デジタル責任者)とし、庁内に横串を刺すデジタル統括本部を設置した。専任部署としてデジタル統括課を企画部門に置く等、組織体制の整備を行ってきた。加えて、デジタル統括課、担当部局、総合政策課、財政課のカルテットの体制で、デジタル事業の推進に当たっている。また、人材についても、民間外部人材の活用のほか、デジタルが進みにくい土木・農政分野の推進のため、土木技師をデジタル統括課に配置している。さらに、予算についても重点配分しており、令和5年度予算は令和元年度予算の20倍となっている。

本市では、デジタル化の恩恵を市民の皆様にお届けするとの考え方から、①デジタル化は市民目線になっているか②デジタル化は目的ではなく手段となっているか③非効率をデジタル化していないかという3つの基本方針に沿ってあくまでもデジタルは手段であると位置づけ、課題ドリブンのデジタル化を進めている。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

デジタル化を進めることに前向きではない層は、現状に満足しているからこそであると考えている。しかしながら、人口減少等により、現状のままでは現在の生活が困難になるとの課題の認識共有をさまざまな場面で図っていくことが重要である。

また、応募取組に関しては、デジタル化推進についての市民意識調査の結果、セキュリティへの不安、デジタル技術への適応不安について多くの声をいただいたことに起因して実施している取組である。

双方に共通して言えることは、「よくわからない」ことに起因する不安ということであったため、「デジタル化こそアナログで」をスローガンに、地域おこし協力隊等を活用し、中山間地域の住民や親子連れ、障がい者等の幅広い層を対象とし、慣れるまで徹底的に支援を行う体制を構築した。特に高齢者については、孫世代の学生アシスタント等を活用し、デジタル活用支援だけでなく、世代間交流も図るなど、多方面に効果を発揮する取組を行った。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

現在日本では、人口減少や少子高齢化が進み、地域コミュニティの活力低下や国民のライフスタイルの多様化が進んでいる。また、新型コロナウイルス感染症の流行の影響等もあり、今後私たちが社会生活を営む上で、デジタル化はその重要性を増している。特に地方に位置する自治体においては、課題先進地として地域の存続危機にさらされていると言っても過言ではないことから、危機感を持って自治体が率先垂範してデジタル化に取り組むべきである。

一方で、自治体のみがデジタル化を図るだけでは、自治体のデジタル化にとどまってしまい、地域の持続可能性は担保されない。地域全体が持続可能で活力あるものとするためには、地域企業や教育機関等の力が必要不可欠である。

地域課題の解決等に官民共創して取り組み、活力ある豊かな持続可能な地域を確立するとともに、地域企業が当該デジタル技術により世界で戦えるようなデジタル田園都市構築を目指していくべきである。

- 連携団体

- シフトプラス(株)、学校法人コア学園、(株)ケイディ商事、都城商業高等学校

- 問い合わせ

-

- 部署

- 都城市総合政策部デジタル統括課

- 電話

- 0986-23-2156