Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

ICT教育の実践によるデジタル人材の育成

岡山県新見市教育・子育て

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

ICT教育、デジタル人材、プログラミング教育、職員負担軽減

関連タグ

実施に至る経緯・動機

- 平成14年6月の旧新見市長・市議選において、全国初の「電子投票」を実施し、無効票の削減、開票時間の削減等に大きな役割を果たすなど、従来から、ICT技術を積極的に活用していた。

- 平成17年の市町合併において、新市の将来都市像を「安全・快適・情報文化都市にいみ」とし、平成20年度には、市内全域へ光ファイバケーブルを敷設する「ラストワンマイル事業」により、インターネット環境の整備が完了した。

- 教育現場において、これら情報通信基盤の積極的な利活用が求められる中、平成26年度には、市内全中学校の生徒に一人一台のタブレット端末を配備するなど、全国に先駆けて、義務教育課程におけるICT教育を導入することとし、教育現場の環境整備やICT機器の配備等、教育の情報化に取り組んでいる。

解決する課題の具体的内容

- 市内全校でのICT教育の実践には、教員の負担軽減のほか、授業の効率化及や内容の標準化等が課題である。

- 本市においては、授業運営支援、教材作成支援、システム及びICT関連機器の管理・運用支援を担う「ICT支援員」を積極的に配置しており、教員と相互に連携を図ることにより、本市独自のICT活用教育である「新見市スタイル」を確立している。

- 授業参加への積極性が乏しい児童生徒についても、ICT教育による回答状況等の可視化に伴い、無回答などの反応が起きにくく、全員参加の授業が展開される。

デジタルを活用した取組による成果

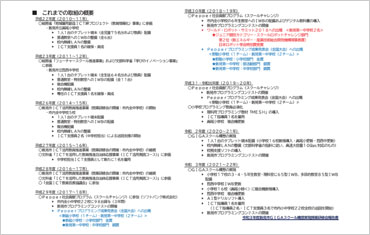

平成27、28年度:文科省委託事業「ICTを活用した教育推進自治体応援事業(ICT活用実践コース)」の実施結果

生徒

- iPad、カメラアプリ、データの取り扱い、IWB(電子黒板)などの操作については、ほとんどの生徒が基本的な操作を身に付けている。

- iPadについては、78%がとまどいなく使用できている。

教員

- ICT機器は95%が「活用している」または「活用したい」と回答し、90%の教員がICT支援員を有効に活用している。

- 「新見市スタイル」の授業に取り組むことで、主体性、意欲・関心、知識・理解が高まり、学力や情報活用能力の向上への寄与が明らかである。

平成29年度Pepperプログラミング成果発表会(全国大会)

- 新砥小学校:小学校部門 金賞

- 新見第一中学校:中学校部門 銅賞

平成30年度ワールド・ロボット・サミット2018

- 新見第一中学校:ジュニア競技カテゴリー・スクールロボットチャレンジ部門 第2位

平成30年度Pepperプログラミング成果発表会(全国大会)

- 野馳小学校:小学校部門 金賞

- 新見第一中学校:部活動部門 銀賞、中学校部門 銅賞

令和4年度は、市内で統合を控える学校で双方向のオンライン公開授業を実施した。

また、令和5年度には地元企業と連携して、市内小中学校一斉にドローンプログラミング教育の取り組みを開始する。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

ICT機器の利活用

タブレット端末等を効果的に活用した双方向の授業を行っている。

オンラインによる学習保障

新型コロナウイルス感染症対策による学級閉鎖や出席停止、また長期欠席・不登校児童生徒に対し、学習保障に取り組んでいる。

プログラミング教育の推進

算数・理科・技術などの教科や人型ロボット「Pepper」の活用を通したプログラミング教育を行い、児童生徒が論理的思考力を身に付けることができる学習活動を計画的に実施している。

遠隔授業に係る研究の推進

オンラインによる交流授業や交流活動の研究をさらに深め、学校間での合同研修会や双方向授業等の研究・実践を行っている。

情報モラル教育・情報セキュリティ教育の推進

新見警察署など外部講師により、発達段階に応じて実施している。

成果をあげるためのポイント

大きい点では、ICT教育に関する経験と支援員による支援体制にあると考える。当市では市内GIGAスクール構想が開始されるより以前に、市内5中学校と1小学校で児童生徒1人1台端末の教育的活用について実証を行ってきた。実施していく中で、ただ単にタブレット端末、通信設備、周辺の機器部分を揃えるだけでなく、研修や支援の体制、ICT支援員による各学校の定期的な巡回対応といった人的サポートの部分が必要不可欠であった経験から、GIGAスクール構想が始まるタイミングで、学校で実際にICT機器を活用していた教職員OBの方を「ICT教育指導員」として雇用し、機器的な支援に加えて、実際の授業の中にICTを取り込むための経験や知識を共有した。実際の経験を元にサポートを行えるため、ICTを利用するのに適した場面、逆に使用しない方が効率的な場面といった踏み込んだアドバイスが可能となり、抵抗感を持っていた教職員の方々も徐々に「活用してみよう」という意識が広がったと感じている。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

デジタル化を行う上で、機器やシステムの資料等を作成するときに、なるべく簡潔にわかりやすく記載する、専門用語をなるべく使用しないといった点に注意した。また、端末を整備するのは教育委員会であるが、実際に使用するのは教職員の方々や児童生徒のため、校内での使用を想定したルールづくりや資料作成を行わなければならない部分が大変であった。

当市の活用事例を参考にする他、県内他市町村のルール等も参考にさせていただきながら、各種資料の作成をおこなった。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

DX化を行う場合には、今までの業務内容を再度見直し、関連する部署とよく協議をしてからシステム導入等を行うことが重要かと考える。

- 連携団体

- 新見市、ソフトバンク株式会社

- 問い合わせ

-

- 部署

- 新見市教育委員会 学校教育課

- 電話

- 0867-72-6146

- メールアドレス

- g-kyouiku@city.niimi.lg.jp