Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

実施に至る経緯・動機

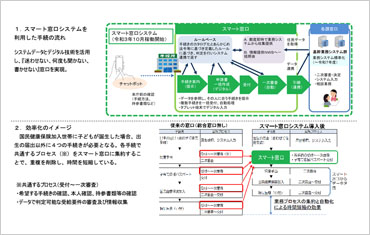

一般的に子育て中の世帯では、引っ越しや出生等のライフイベントがあると、住民異動や戸籍届出と共に、医療費助成や児童手当等での複数の手続が必要になるケースが多いが、どのような手続をしたらよいのか分かりにくく、手続の案内もれ等が発生することもあった。また、各課の窓口を回り申請書を何枚も手書きするという負担があった。

解決する課題の具体的内容

- 申請者世帯の住基情報とライフイベントに応じて手続を提示するルールベースを作成し、職員のスキルに左右されずにぴったり合う手続を提示する。

- タブレット端末で受付し、住民情報を連携し申請データに反映させる、「書かない窓口」を実現した。

- スマート窓口システムで作成した申請データは、各業務システムにデータ連携し、各業務担当者が確認し、その後の処理がスムーズに実施できるようにした。

デジタルを活用した取組による成果

- 令和3年10月以降、平均して10件/日のご利用があった。

- 利用者アンケートでは8割の方が「大変満足」または「まあ満足」と回答。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッドワンストップを意識して構築した。

- 本市がシステムで保有する住民データを活用し、手続提示用のルールベースで自動処理することで、職員のスキルに左右されず、ぴったり合う手続を提示するようにした独自的、先進的な取組である。

- 他自治体への横展開が可能となるよう、標準化を意識してシステムを構築した。連携を構築すれば、基幹業務システムのベンダーによらず利用することができる。

- タブレット端末の操作に不慣れな方でもスムーズにスマート窓口を利用していただくため、職員がサポートするようにした。

- スマート窓口から離れた庁舎の業務担当者に引き継ぐ場合、お客様が庁舎間を移動することなく、担当者と顔を見ながら手続きが進められるように、ビデオ通話用のパソコンを設置した専用ブースを整備した。

成果をあげるためのポイント

現場となる各担当課の職員にスマート窓口システムを導入した後の業務について具体的なイメージを持ってもらうことに努めた。組織としては副市長をトップとし、情報政策課、庁内調整関係の部署、窓口各担当課で役割分担をし、推進体制を構築した。その体制の中で各担当課にスマート窓口設置後の窓口のイメージや、運用・業務フローの参考となるような研修会、説明会、訓練等を、情報政策課を中心に複数回実施し、各担当課から課題を出してもらいながら業務のブラッシュアップをしていった。基本的な部分で、認識の齟齬・相違が起こらないよう全体で共有していくことが重要だと考えている。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

スマート窓口は既製品ではなく米子市のオリジナルのシステムとして一から開発した。多数の部署に渡り使用する窓口システムであるため、システムの構造の理解をするために膨大な知識が必要となり全体像を把握することが困難だった。さらに各担当課の職員へシステム構築にかかる作業依頼をする際、認識のずれ等が起こり、手戻りが多数発生したが、各担当課の職員、事務局、ベンダーを交えての会議(主にWEB会議)を時間をかけて何度も実施することで、少しずつ認識をすり合わせて解消していった。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

デジ田メニューブックには多くの自治体の先進事例が掲載されている。これらの先進事例を参考にし、その自治体にあわせて一からシステムを構築することも1つの手段ではあるが非常に労力が必要な作業になる。それよりは、スマート窓口のような、出来上がっているシステムを導入し、その自治体に対応した形にブラッシュアップしていく方法の方が導入後のビジョンも想像し易く、より効率的にDXを進めることができるのではないかと思う。また、同じ製品を導入している自治体で情報交換することで、システムの改善や新しい考え方等を学ぶことにも繋がる。 またどんなシステムを導入するにしてもコストがかかるため、庁内横断的なシステムを導入するのであれば、情報・政策部門のみでなく、現場も交えたうえで、導入後のビジョンを全員で共有しながら検討していく必要があると思う。

- 問い合わせ

-

- 部署

- 米子市 総務部 情報政策課

- 電話

- 0859-23-5333

- メールアドレス

- jouhou@city.yonago.lg.jp