Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

ICTを活用した飛び地自治体連携による健康ポイントプログラム

兵庫県西脇市医療・介護

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

健康ポイント、健康づくり、新型コロナウイルス感染症対策、成果連動型民間委託、PFS

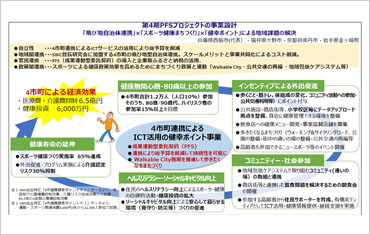

デジタルを活用した取組の全体概要

- 本事業で自治体連携を構成する4市町

| 兵庫県西脇市 | 福井県大野市 | 京都府南丹市 | 岩手県金ケ崎町 |

|---|---|---|---|

| 3.9万人 | 3.2万人 | 3.1万人 | 1.6万人 |

- 4市町が連携して、健康無関心層をターゲットにした共通のインセンティブ施策「健康ポイントプログラム」を令和3年度から実施している。

- 参加者は、活動量計を身に付けて歩行や運動、健康づくりイベント等に参加することで、ポイントを貯め、貯めたポイントを商品券等に交換できる仕組みを構築している。

- 4市町では、活動量計データのアップロード拠点(以下「測定拠点」という。)を公共施設やスーパー、コンビニなどの日常生活圏に設置しており、参加者は定期的に測定拠点において歩数データの送信や、体組成(筋肉率や肥満度など)の測定を行うことができる。

- ICT(情報通信技術)を活用して成果をモニタリングできるため、参加者の活動意欲の継続や運営側の効果的な施策の展開につながっている。

- ICTを用いて個々の活動内容を支援しつつ、デジタルを活用した交流を通じて孤立化を解消することで、長期化する新型コロナウイルス感染症拡大の影響により懸念される健康二次被害(運動不足や認知症発症リスクの増大など)防止の面でも効果的である。

- 住民のプロジェクトへの参加の流れ

- 参加申込:住民が自治体に参加申し込みを行い、自治体から活動量計などの提供又は貸与を受ける。

- 歩く取り組み:日常生活の中で歩く取り組みを行い、歩いた歩数に応じてポイントの付与を受ける。

- イベントへの参加:自治体から指定されているイベントに参加し、参加するごとにポイントの付与を受ける。

- データの送信:測定拠点において、定期的に歩数データを送信する。

- 体組成の測定:測定拠点において、定期的に体組成(筋肉率や肥満度)を測定し、ポイントの付与を受ける。

- ポイント交換:獲得したポイントは商品券等に交換され、地域で使用することができる。

実施に至る経緯・動機

- 4市町では、これからの10年間で人口減少とともに後期高齢者人口割合が高まり、その結果、後期高齢者医療費は約15億円の増額が試算されている。加えて、各市町とも独居高齢者の割合が増えることによる社会的フレイルの課題、要介護認定者の増加が見込まれている。

- この問題に対して、4市町は、これまでもSmart Wellness City首長研究会(略称:SWC首長研究会)に加盟し、自然と歩く・歩かされるまちづくりとして、『健幸都市=Smart Wellness City』の実現をコンセプトにした取組を進めてきた。

- この取組をさらに加速させるため、4市町が連携し、株式会社つくばウエルネスリサーチ(中間支援組織)、株式会社タニタヘルスリンク(サービス事業者)、筑波大学(評価機関)の協力を得て、地方創生推進交付金を活用した「飛び地自治体連携による成果連動型スポーツ健康まちづくり事業」を令和3年度から開始している。

- 長期化する新型コロナウイルス感染症拡大の影響により健康二次被害(運動不足や認知症発症リスクの増大など)が懸念されている。

解決する課題の具体的内容

課題や背景

- 高齢化の進展による医療費・介護給付費の増加は全国の地方自治体にとって共通の課題であり、4市町では生活習慣病予防や介護予防に向けた市民の健康づくりの施策が行われている。

- 市民の7割は、今後も健康づくりを開始する意思のない「健康無関心層」であるという研究結果もあり、従来の健康づくりの施策が届かない健康無関心層に対する働きかけが課題となっている。

- 一方で、社会全体ではスマートフォンやタブレット、パソコンを始めとするICTを活用した様々なサービスが展開されている。

課題をどのように解決できたか

- 健康無関心層の意識を自ずと変化させるため、イノベーター理論において定義されるアーリーアダプター層(対象人口の13.5%)を事業対象として設定した。

- 参加者には市町から活動量計が提供又は貸与され、歩数データや体組成データ(筋肉率など)を定期的に測定拠点で送受信することで、努力や成果をモニタリングできるため、活動の継続意欲につながっている。

- 以前に、紙媒体で健幸ポイント事業に取り組んでいた構成市町では、健康イベントや健康診断への参加に対してスタンプ方式等でポイントを付与することはできたが、客観性の担保や、日頃の活動の努力や成果に対するポイント付与の面で課題があった。本事業でICTを活用することで、日頃の努力や活動が可視化され、適正なポイント付与が可能となったことで、参加者は継続的、計画的に健康づくり活動に取り組めるようになった。

- 体組成データは日常生活圏に設けられた複数の測定拠点のほか、スマートフォンや自宅のパソコンなどでも確認できる。高齢者を中心に、これまでに見られなかったICT機器を中心に情報交換を行う姿が見られるようになったことは、本人の健康面の改善だけでなく、周囲を巻き込んだ社会とのつながりの維持・醸成に寄与していることを示唆している。

- 獲得したポイントを商品券等に交換できる仕組みがインセンティブとして働いており、商店側にもメリットがある。健康問題だけでなく、地域経済の活性化にもリンクしている。

- 運営する自治体側においても、ICTを活用することで、参加者の活動成果やポイントの集計業務をスムーズに行うことができるようになっただけでなく、エビデンスに基づいた施策展開(EBPM)が可能になった。また、広域連携の特徴を生かし、頻繁に開催するオンライン会議などを通じて、他の構成市町の実績等と比較しながら、有効なノウハウを共有し、適宜、必要な施策を展開することができた(効果的な参加勧奨の方法など)。

デジタルを活用した取組による成果

| 令和3年度 | 市町名 | 目標値 | 実績値 |

|---|---|---|---|

| 健幸ポイントプログラムの参加者数 | |||

| 兵庫県西脇市 | 880人 | 799人 | |

| 福井県大野市 | 700人 | 700人 | |

| 京都府南丹市 | 500人 | 453人 | |

| (岩手県金ヶ崎町) | (500人) | (480人) | |

| 合計 | 2,580人 | 2,432人 |

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 4市町では成果連動型民間委託契約方式(PFS)を導入し、産学官連携により事業を実施している。業務完遂型契約と異なり、民間は成果が出ないと委託費が減額される仕組みであることから、官民で成果にこだわった事業を展開している。

- 全国的にも先駆的な事業規模となる「40歳以上人口の2割参加」、介護給付費の抑制を目的とする「新規参加者の15%以上が80歳以上」を目標に、住民の健康寿命の延伸と全国に点在する小規模都市が連携して実施する地域活性化の成功モデルを目指している。

- 活動量計のデータの測定拠点を、既存のコミュニティ施設、コンビニやスーパーなどの生活導線に設置することで、活動の成果を見える化するとともに、参加者の外出やコミュニケーション機会の創出にもつながるよう工夫した。

- 活動量計とWebサイト及びスマートフォンアプリを併用し、自身の健康度を可視化するとともに、活動意欲の向上につなげた。

- 4市町連携のメリットを活かして、令和4年1~2月に「4市町対抗歩数イベント」を実施。仮想の状況下(バーチャル)において期間中の参加者の平均歩数の合計を市町対抗で競い合い、活動のマンネリ防止と更なる意欲向上を図った。

- スマートフォンアプリの通知機能を通じて、ウォーキングイベントなどの周知に活用したところ、概ね誘客増につながった。また、付与ポイントの多寡が誘客の有意な差として現れたことから、特定セグメント(本事業の場合は健康関心層)ごとの効果的な誘客手法という点での知見を得た。

成果をあげるためのポイント

専用アプリを大半の参加者が活用できるようにしたことである。当該アプリは、参加者自身が体組成変化を閲覧したり、健康イベントを周知したりできるというもので、健康意識の変容に繋げることができた。

歩数が下がる冬季には、当該アプリ上を活用して自治体対抗のバーチャル歩数イベントを開催し、参加者が楽しみながら歩数を維持できるような仕掛けを実施した。また、歩数のアップロード拠点を公共施設だけでなく、コンビニなどの生活動線上に設けたこともポイントであった。

当該事業は、飛び地の4市町による共同実施事業であり、コロナ禍で移動が制限される中、WEB会議を頻繁に開催して共通の目的のために取り組むことができた。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

苦労した点は、本事業の主なターゲットである高齢者に対し、歩数を継続的にアップロードしてもらうための習慣づけや、アプリ活用頻度の向上である。前者では、アップロード作業が苦にならない仕掛けとして、Bluetooth対応活動量計とアップロード拠点を市内に数か所整備した。事業の仕組みの理解度と健康改善効果が相関するというエビデンスに基づき、参加者向けの事前説明会を複数回開催したほか、窓口や電話では専用アプリの個別インストール支援及び操作説明を常時実施した。また、後者では、口コミを利用してアプリの活用方法を教えあう関係作りに努め、今では、首から下げた活動量計を見て、互いに初対面の方が挨拶を交わす姿も自然に見られるようになった。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

高齢者全員にICTの活用について理解してもらうことは不可能と割り切り、アナログ併用を最初から織り込んでおくことをお勧めする。一言に高齢者と言ってもICTの習熟度には差があるので、本事業では自学コースと説明会コースを設けて、前者を選んだ方には丁寧なマニュアルと活動量計一式を郵送して自学を、また、後者を選んだ方には、対面式でより丁寧な説明・対応を心がけた。これによって、ICTの得手不得手双方のストレス軽減と、職員の事務負担軽減を同時に図ることができた。

1,600人分を超える参加者情報の処理などについては、できるだけRPAやAI-OCRを活用して省力化を目指すとともに、機器の使い方などについてはできるだけ外部委託のコールセンターに誘導することで、参加者・運営者双方のストレスができるだけ溜まらないように工夫した。参加者同士で交流しながら教えあえる仕組みと、それを支援する体制、そして少しばかりのインセンティブの仕組みがあれば、参加者の連帯感醸成や主体性をもった参加者の増加に繋がり、結果として、参加者の満足度の向上、離脱防止、職員の省力化などに繋がると考える。

- 連携団体

- 福井県大野市、京都府南丹市、岩手県金ケ崎町

- 問い合わせ

-

- 部署

- 西脇市くらし安心部健幸都市推進課

- 電話

- 0795-22-3111

- メールアドレス

- kenkoutoshi@city.nishiwaki.lg.jp