Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

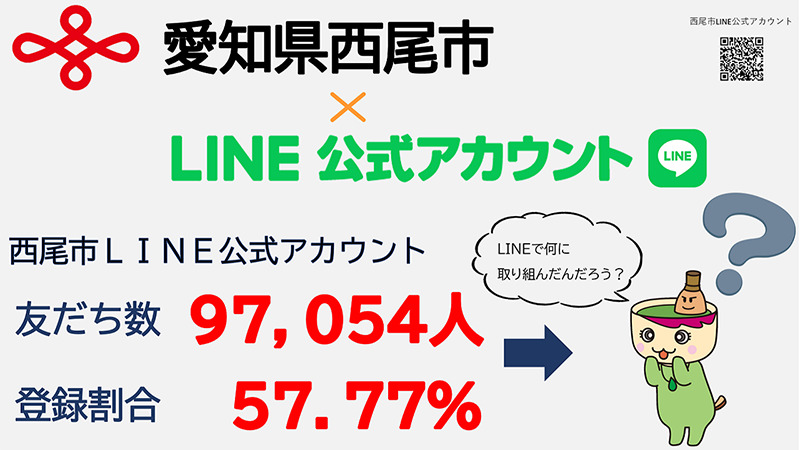

LINE連携によるオンライン申請サービスへの取組

愛知県西尾市誰一人

実施に至る経緯・動機

コロナ禍によりオンライン申請の重要性が日増しに高まり、当市においても市民の安全性確保や利便性向上に資するため、電子決済機能が実装されたオンライン申請サービスのパッケージを導入する予定であった。ただし、既存のオンライン申請と同じようなサービスであるため、市民にとっては違いが分かりづらく、使いづらいものになってしまうことを危惧してした。

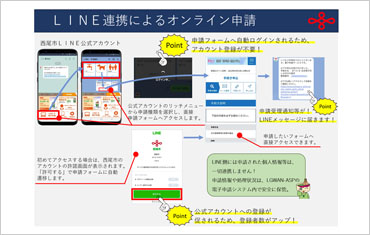

また、オンライン申請のため、メールアドレスを用いたアカウント登録が必要になることも煩わしいのではと考えていた。最終的な検討段階で、県内市町村で共同利用しているあいち電子申請・届出システムにLINE連携機能オプションが提供される案内があり、新規オンライン申請サービスパッケージの導入を止め、既存電子申請・届出システムにLINE連携の機能を追加し、対応することを決めた。単純に新規サービスを導入するよりも、LINE公式アカウントと連携させることで、LINE公式アカウント自体の情報発信のプラットフォームとしての価値も上がると考えた。

解決する課題の具体的内容

- 既存の電子申請・届出システムを利用したオンライン申請には、アカウントが必要であり、単発的な申請のためだけにアカウント登録が必須であることや申請の処理状況がメールアドレスに送られることが使いづらさの課題となっていた。

- LINE連携によるオンライン申請を活用することによって、LINE公式アカウントからオンライン申請へアクセスするだけでアカウントが自動登録され、処理状況もLINEに届くようになった。市民の誰もが手軽に簡単にオンライン申請することが可能になり、課題解決が図れた。

デジタルを活用した取組による成果

取組のアウトプット

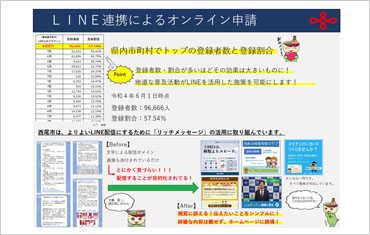

申請件数(上下水道や犬関連、国保の一部の手続きを先行導入)

- LINE連携以前(平成23年4月から令和4年1月まで約11年間)・・・29件

- LINE連携開始後(令和4年2月から5月まで) ・・・・・・・・・・22件

取組のアウトカム

- オンライン申請の認知度アップ

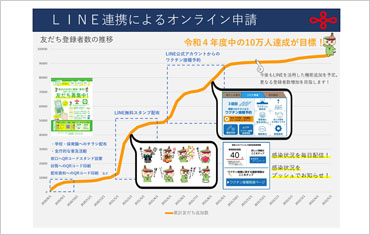

- LINE公式アカウントの登録者数の増加

- 西尾市LINE公式アカウントの友だち登録者数:10万人以上

※LINE連携に加え、オンライン決済機能を実装し「スマート申請」としてバージョンアップ

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 本取組では、新規にサービスを導入することなく、既存の電子申請・届出システムに機能を追加し、LINE連携を実現したため、コストメリットが非常に高い取組になっている。

- これまで地道にLINE公式アカウントの普及に取り組み、情報発信のプラットフォームとしての実効性を確保した上で、LINE連携をスタートできた点も長期的なビジョンに立った先進的な取組となっている。

- 既存の電子申請・届出システムは愛知県内市町村で共同利用しているサービスであるため、持続的にサービス提供が可能である。

- 同じ条件で利用している愛知県内の市町村や同じ電子申請・届出システムを利用している市町村での導入は、非常に容易なものであるため、横展開のしやすさという点は特に特徴的である。

成果をあげるためのポイント

市長がデジタル化の推進を職員全員に方針として打ち出したことでDXを推進していくことが職員に伝わった点が大きかった。そのおかげで予算的な面でもデジタル化の取組については、財政部門の理解を得やすくなった。また、早くから「UX」に注目し、市民や事業者、職員も含めたユーザーに対してどんな価値のサービスを提供できるかを考え、便利・使いやすいといった「経験・体験」を提供することを主眼にしてきたことも効果的にサービスを提供できた要因と思う。さらに「LINE公式アカウント」にも早い時期から積極的に取り組み、すべてのデジタルサービスの玄関口にするため地道に友だち登録者数を伸ばすことに注力してきたことも功を奏した。友だち登録者数の多いLINE公式アカウントがDXを進める上でのアドバンテージとなり、デジタルサービスの基盤となった。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

なぜデジタル化に取り組む必要があるのか実際に事務を担当する課に理解してもらうことに苦労した。特に、個人的には理解してもらえることは多いが「組織」の一員としての立場になったときにデメリットが所属職員全員に影響が及ぶため、デジタル化に二の足を踏むケースが多い。デジタル化のメリットを市民側・職員側に分けて丁寧に説明することで理解してもらえるように何度も会話を重ねた。また、市民の利便性は向上しても職員の事務量が増えてしまうケースでは、担当課と一緒になってアイデアを出し合い解決するように努めた。また、サービス開始にあたり事前準備等に情報部門も積極的に関わり、お互いが得意とする分野を補完し合いながら進めていった。デジタル化を推進する上でトップダウンは必要なことだが、職員一人ひとりが市民の目線・立場に立って、よりよいサービスを提供しようという意識や風土作り、職員同士がお互いの立場に立って取り組むことが重要である。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

情報部門と担当課がお互いのよい部分を補完し合い、市民のためによりよいサービスを提供しようと共に取り組むことが必要であると考える。また、担当課の負担が増える場合は、それに共感し、どう解決するか情報部門も一緒に考えることが必要であると考える。市民の利便性向上を考えるとともに、職員の事務負担軽減も同時に考えるべきである。情報部門が職員の負担は増えて当然、やって当然という姿勢では、DX化が進まない。ただし、情報部門がDX推進を曲げずに担当課に強く要望することも大切なことである。そのバランスが最も難しいが、丁寧に対面で説明することが解決につながることが多い。また、DX化につながるアイデアやツール、セキュリティやIT関連知識といった情報部門に関する知識を蓄えておくこともDX化のタイミングを逃さないために必要なことであると考える。最後に、トップや上司が組織としてDXを推進する姿勢を見せることやバックアップが必要不可欠である。トップがDXを進めることを宣言したり、担当課との調整が頓挫しそうなときにDX化に理解ある上司が調整に動いてくれるだけで状況が変わる。組織としてDXを推進することを職員が理解しているか、していないかは大きく違うと思う。

- 問い合わせ

-

- 部署

- 西尾市総合政策部情報政策課

- 電話

- 0563-65-2162

- メールアドレス

- joho@city.nishio.lg.jp