Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

実施に至る経緯・動機

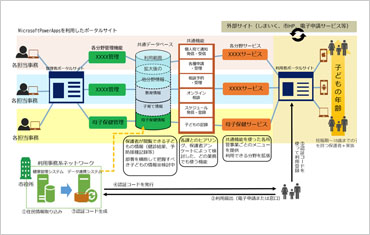

本市では、令和元年11月にデジタル変革宣言を行い、「住民の福祉の増進を図る」ことを基本としたデジタルファーストの理念に基づき取組を進めている。市民意識調査や保護者アンケートから、デジタルとの親和性が高く、時間的・行動的に制約の多い子育て世帯に対して利便性を向上させる取組が特に必要であること、コロナ禍の影響により、妊婦や家族が置かれている環境が変化し訪問がしにくい状況となり、コミュニケーションが取りづらくなった母子保健事業※の所管課から相談があったことから実施に至った。

※本市では、フィンランドの母子保健システムを参考に「島田市版ネウボラ」制度を導入している。

この制度では、母子健康手帳を交付した家庭に担当保健師を配置し、妊娠から出産後の赤ちゃん訪問や子どもの健診・相談などを同じ保健師が継続的に対応。早期から顔がわかる関係を構築し、気軽に相談できる信頼関係を築き、保護者や子どもの状況を理解した上で対応している。

解決する課題の具体的内容

子育て施策は、子どもだけではなくその保護者の幸せも考える必要がある。すぐに相談でき不安が取り除かれる環境や、手続き時間の短縮など、保護者のゆとりや充実感が子どもの幸せに繋がっていく。近年では、晩婚化や核家族化の進行、共働き世帯の増加など子育てを取り巻く環境が大きく変化しているため、以下の課題に対応する取組とした。

課題【1】

- 妊娠期から子どものライフステージに合わせた切れ目のない支援の実現

- 背景:子どもの年齢や状況により保護者と所管課(保健、子育て、保育、教育等)の「接点」が細分化されて手続きが煩雑

対応【1】

- 「接点」にPFを導入し、一元化した。

- すべての手続きを1つの入口に集約

- 子どもの年齢や状況に応じてお知らせや表示メニューを最適化

- 分野横断的に切れ目なく支援できる環境を構築

課題【2】

- 仕事と子育てを両立し、十分に子育ての時間を確保できるような支援の実現

課題【3】

- 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策やスマホの急激な普及に伴う子育て施策のデジタルシフト

対応【2、3】

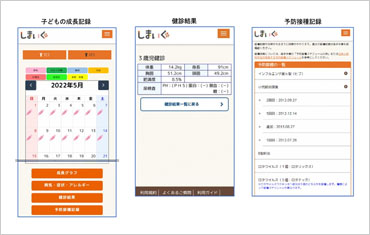

- 保護者が日常的に利用しているスマホで操作しやすい設計

- 手続き方法にデジタルの選択肢を追加し、時間や場所を問わず手続きが可能。

- 担当保健師とのチャット相談機能など、コミュニケーションを取りやすい環境の整備

デジタルを活用した取組による成果

取組のアウトプット

| 利用登録者数(令和5年3月31日時点) | 1,327人 |

|---|

取組のアウトカム

| 子育てに関する情報取得や行政手続きがしやすいと思う人の割合 | 70% |

|---|

総合的なアウトカム

| 令和2年度 | 令和3年度 | |

|---|---|---|

| 市民意識調査における保育環境の充実や子育て支援に対する満足度 | 40.2% | 38.3% |

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 住民情報データとの連携によりオンライン上の市民を特定

- 従来の行政が運営する市民向けウェブサイトやアプリは、利用者が入力する本人情報に基づき情報発信等を行っているが、本人が入力したものかの確実性が担保できていない。

- このプラットフォームでは、利用登録時に市が発行した「認証コード※」の入力することで住民情報上の人物と利用者本人の紐づけを行うため、郵送等アナログの手法で行っていた個人宛の行政通知などをデジタル情報として直接本人のスマホ等に届けることが可能となった。これに伴い、より利用者に合った的確な情報発信や申請・相談等の案内も可能となり、伝達時間の短縮及び通知等の印刷コストの削減が図られた。

※マイナンバーカードを活用した認証アプリ(xID)を利用することにより、電子申請も可能。

- 市が保有するデータを市民へ共有

- 健康管理システムとの連携により、市が保有する乳幼児健診の結果や予防接種記録をプラットフォーム上で利用者と共有(利用者自身が記録する手間を削減)。簡易的な母子健康手帳の機能を有し、簡単に家族間で子どもの成長記録等の情報共有もできる。

成果をあげるためのポイント

本市は令和元年11月に市長が市民福祉の向上を目的に「デジタル変革宣言」し、DXを積極的に進めていくこととした。令和2年4月からデジタルトランスフォーメーション推進課を設置し、庁内の体制を整えたことが大きいと考える。体制を整えたことで、事業担当部署の協力が得られやすくなり、事業を進めることができた。

また、技術的な面において、デジタルトランスフォーメーション推進課内に市の実情を熟知している派遣SEが存在しており、細やかな助言など、すぐに相談できる体制があったことも大きいと考える。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

担当課からは、新しいやり方への抵抗、業務量の負担を不安視する声があった。そのため、担当課へは、デジタルシフトの過渡期であり、一時的に事務量は増えるが、デジタル化が進むことで業務の効率化に繋がる旨の説明や、担当課のほかの業務についてもヒアリングし、負担を軽減する提案や相談などの支援を行った。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

- DXをすすめるには、まず組織全体の意識改革が必須であると考える。特に組織のトップ含め、幹部職クラスに理解されなければ、いくら現場がやる気になってもトップや幹部職が後ろ向きではDXは進まないと思う。あくまでもデジタルは手段、まずは組織全体の意識改革に取り組んでみてほしい。

- そのうえで方針策定(何のためにDXに取り組むのかという点の再確認)が必要ではないか。目的を達成するための課題は何か、ターゲットは誰か、有効な手段は何か、どのように届けるかを検討してみてはいかがだろうか。

- 問い合わせ

-

- 部署

- 島田市 市長戦略部 DX推進課

- 電話

- 0547-36-7969

- メールアドレス

- dx-suishin@city.shimada.lg.jp