Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

実施に至る経緯・動機

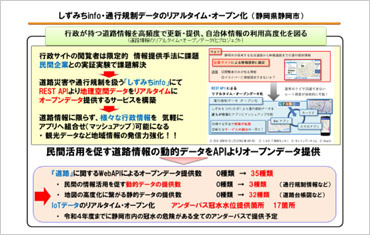

- 従来から、高速道路や国道などの幹線道路の規制情報は、日本道路情報交通センターなどで管理し、一般提供されているが、提供データはクローズドであるとともに、生活道路や中山間地等の地域の道路情報までは管理を行っていなかった。中山間地においては迂回路がないため、道路利用者は規制情報等を現地に行く前に市に確認する必要があった。

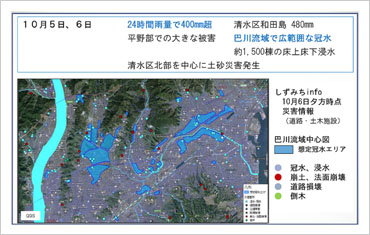

- また、本市においては中山間地を中心に雨による突発的な道路災害が多く、災害に伴う通行止めが多く発生するため、市民等に迅速に情報提供することが課題となっていた。

- 将来的な見地からも、「CASE」と呼ばれるこれからの車サービスへの対応や自動運転への対応について、現状の情報提供手法では難しい側面があった。

- そこで、道路規制情報や道路の災害情報を扱う「クラウド型GIS」を開発し、規制情報や災害情報を公開サイトから市民に一般公開を行ったが、行政のサイトの閲覧者は限定的かつ閲覧者への情報伝達にとどまり、当該情報の本来的な情報提供先である運転者に対する情報提供手法が 新たな課題となった。

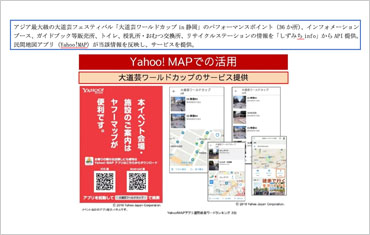

- 情報提供手法について再度検討した結果、行政サイトでの情報公開に限らず、オープンデータとして提供することで、既存の民間のwebサービスやアプリ、カーナビゲーション等にデータが組み込まれて情報提供されることが効果的であることから、民間事業者(トヨタIT開発センター)との共同実験による検証を経て、APIによるオープンデータ提供を行うシステムを構築。

解決する課題の具体的内容

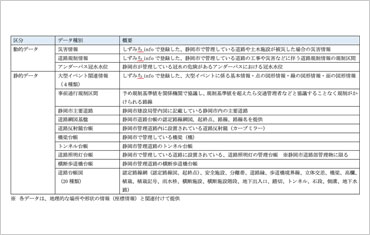

- 登録データが自動的にオープンデータ(GeoJSON)となり、APIによるオープンデータ提供を行うシステムの構築。

- 道路災害や通行規制を公開する「しずみちinfo」において、民間活用を促す道路情報の動的データをAPIによりオープンデータ提供。

- 併せて、風水害において冠水の危険がある鉄道や幹線道路をくぐる「アンダーパス」について、IOTを活用してリアルタイムに水位をオープンデータ化し、API提供。

デジタルを活用した取組による成果

- 『道路』に関するWebAPIによるオープンデータ提供数 35種類

- 民間の情報活用を促す動的データ(道路規制情報など)の提供数 3種類

- 地図の高度化に繋がる静的データの提供数(道路台帳図など) 32種類

- 冠水の危険がある市内すべてのアンダーパスのリアルタイムデータ 17ヶ所

- 令和3年度 API利用数26万件、サイトアクセス数14万件

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 民間サービスの活用を促せるよう、オープンデータをAPIにより提供。

- 道路情報に限らず、観光データなど様々な行政情報・地域情報を提供できる拡張性の高いプラットフォームの開発。

※2015年度VLED勝手表彰 最優秀賞

2016年度総務省ICT地域活性化大賞 優秀賞

成果をあげるためのポイント

本事業については、自治体が抱えていた課題(道路規制情報をリアルタイムに市民に届けたい)の解決に対して、関係事業者と協力関係を築き、実証の過程において、シビックテックや学術団体等様々なステークホルダーを巻き込むことができたこと。

その結果、リアルタイムデータのAPI提供が自治体では初めてとなったインパクトとともに、行政自らのサービスではなくオープンデータとして提供することにより、幅広く民間事業者等からのサービス提供が可能となったため。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

デジタル関連の取組を進めるに当たり、デジタル部局からの一方的な押しつけだと、所管部局からすると業務や手間が単純に増えるだけと反発されることになる。

デジタル化のためにデジタル活用するのではなく、何のために、誰のために、どうしたいのか、そのための課題は何なのかを明確にしたうえで、解決のためのソリューションや関係者等の巻き込み、持続するための方策などを所管部局とデジタル担当部門が二人三脚で進めていく必要がある。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

デジタル活用は銀の弾丸でも魔法の杖でもないと考える。単純にソリューションを導入すれば解決するものではないと考える。

何のためにDXするのか、大切なのは「D」ではなく「X」である。そのためには、「当たり前」をまず疑ってみること。素朴な疑問を捨てないこと。そのうえで様々なデジタル技術の活用を知っている関係者に相談を行うようにすればよいかと考える。

DXは高度な技術を活用することが主眼ではないので、本質を見誤らないようにすることが必要である。

- 連携団体

- トヨタIT開発センター(※実証事業時)

- 問い合わせ

-

- 部署

- 静岡市企画局デジタル化推進課

- 電話

- 054-221-1341