Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

地域まるごとIoT化(富山市センサーネットワーク)

富山県富山市医療・介護、教育・子育て、交通・物流、生産性向上、農林水産、観光・文化・娯楽、防災、誰一人

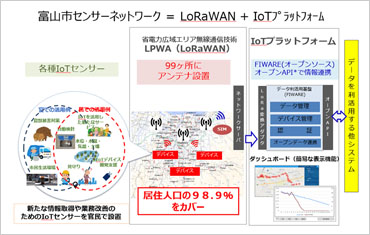

デジタルを活用した取組の全体概要

- IoT等で活用できるLPWA網(省電力広域エリア通信)と、そこから得られたデータを管理・運営するためのIoTプラットフォーム(都市OS)からなる「富山市センサーネットワーク」(以下「センサーNW」という)を富山市全域に渡って市が独自に整備。

- すべての業務においてIoT化を検討し、費用対効果を鑑みたうえでIoT等の未来技術を活用した業務スキームへパラダイムシフトする。また新技術に係る国際的な競争が激化する中で、民間事業者へのIoT技術等の実証実験環境の提供や、官民データの共有化を図ることで、企業活動の活性化を促し、Society5.0におけるしごとの創生に繋げるもの。

実施に至る経緯・動機

- 本市は中核市の中で最も広い市域面積を有しており、少子高齢化によるマンパワーと税収の減少避けられない中で、道路や上下水道などの社会インフラや市民サービスの維持管理が課題となっている。以前から本市では持続可能な社会を実現するために公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりに取り組んできたところであるが、それを補完、深化させるためにもIoTなどの新技術を活用したスマートシティ施策を実施するもの。

- 市が積極的に地域におけるプラットフォーマーとして産学民官の情報を相互に提供しあう環境を提供することで、開かれたまちづくりを進め、市民共創による持続可能なまちづくりの実現を目指す。

解決する課題の具体的内容

- 地域が担ってきた共助による活動力の低下

人口減少・高齢化により、今までの共助による「地域力」を担っていた成り手が急速に減少しつつある。それらに対応するため、新技術による新たな地域共助活動の在り方と、新技術に関する地域の意識醸成のため、パイロット事業として小学生にGPSトラッカーを貸与して登下校路データを収集し、富山大学と共同で解析・「見える化」する事業を実施。得られた結果を小学校、PTA、自治振興会、各種交通ボランティア団体と共有して、地域のこどもの安全・安心の向上につなげる事業を展開している。 - Society5.0に向けた新産業の育成、産学官連携による人材育成

- 本市は化学工業や一般機械などの製造業が大きなウェイトを占める産業構造となっているが、IoTやAIなどの新技術を活用した国際的な開発競争が激化する中で、地域産業が競争力を維持・発展させるためには、新産業や人材育成が必要不可欠である。

- それらを支援するために、民間事業者や大学等の研究機関に対してセンサーNWを実証実験環境として無償提供し、Soceity5.0における新産業の促進を図る公募事業を実施している。

- また市民共創による地域課題の解決や新規ビジネスの創出を目指し、「とやまシティラボ」プロジェクトを展開。共創のための拠点施設として富山駅前に「Sketch Lab」を設置している。

- 官民インフラの適正な維持管理

- 公共施設投資的年間平均経費は2010年~2014年は107.8億円/年、2015年~2020年は165.6億円/年、2021年以降の40年間平均では247.8億円/年となる見込みであるなど、社会インフラの維持管理コストが軒並み増加している。一方、技師系の職員採用に関する受験者数はここ数年低迷しており、人材の確保が難しい状況である。

- 庁内業務への新技術の導入によるマンパワーの補完と社会インフラ管理コストの削減を促進させるため、庁内ワーキンググループを設置。他市の先進事例を共有化し、意識醸成に努めるとともに、各事業の予算化についてハンズオン支援を行っている。

デジタルを活用した取組による成果

- 地域が担ってきた共助による活動力の低下

平成30年度からこどもを見守る地域連携事業を実施し、昨年度までに小学校43校、延べ6,556名の児童に参加頂いている。 - Society5.0に向けた新産業の育成、産学官連携による人材育成

民間事業者向け実証実験公募事業を令和元年度から実施。昨年度までに延べ61事業を採択した。また市民共創の拠点施設である「Sketch Lab」の会員として昨年度末時点で202名に参加頂いている。 - 官民インフラの適正な維持管理

IoT技術等を活用した各種事業の予算化を進めており、昨年度は河川水位監視システムや消雪装置稼働状況把握システムなど7つの関連事業を実施した。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 市域全体をカバーする通信インフラを市が独自に保有することで、一部エリアに限定されない市域全体での業務の置換が可能である。

- 市がプラットフォーマーとなって市域全域に渡る通信インフラを提供することで、沿岸部や市街地、山間部など様々な実証実験フィールドを官民双方に提供でき、様々な実証実験を安価に展開できる。

- 市が通信インフラを保有することで、追加費用をかけることなく、数千台レベルのIoT技術を活用した事業を展開できる。

成果をあげるためのポイント

コンセプトをIoTに絞り、明確化したこと。コンセプトをIoTに絞った事で、一定程度の費用の範囲内で市域全域をカバーするインフラ網を自治体が自前で整備でき、特定地域での実証実験に留まらない市域全体でのパラダイムシフトを起こせるだけの基盤を用意したこと。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

明確な解答がない先進分野であるため、周囲の理解がなかなか得られなかった。実感し易い分野から実証実験を行い、その結果を展開していくことで、周囲の理解促進に努めた。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

明確な解答がなく、非常に速い速度で技術が進展していくため、複数年に渡る大掛かりな計画を作成するよりも、小さなPoCを高速で回すアジャイル的な環境が必須になってくると考えている。

やりっぱなしではなくPoCの結果を多面的に分析して次に繋げることも必須ではないかと考えている。分析した結果、費用対効果が見込めないPoCについては、なるべく早めに一旦中止し、他のPoCを回し始める方が建設的である。

PoCから実装まで持ち込めたという具体的な成果よりも小さなPoCを多面的に高速で回し続け、改善し続けられる組織作りを実現できる方が、DXを実現し続け、競争力を保ち続けられる自治体や企業になれるのではないかと考えている。

- 連携団体

- 富山大学、実証実験公募参加企業(延べ61事業)、Code for Toyama City

- 問い合わせ

-

- 部署

- 富山市企画管理部スマートシティ推進課

- 電話

- 076-443-2006

- メールアドレス

- smartcity-01@city.toyama.lg.jp