Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

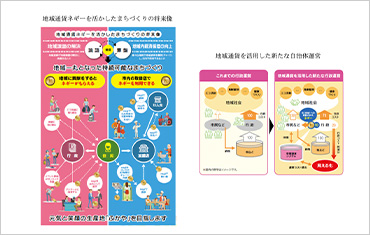

地域通貨ネギーによるデジタル基盤の構築と新たな自治体経営について

埼玉県深谷市中小企業

実施に至る経緯・動機

- 従来の行政運営では、地域の課題を行政による公助を中心に対応してきたが、人口減少・少子高齢化という社会情勢の変化において、これまでにない地域の課題が発生してくることが予測される。

- 限られた資源の中で、そのような課題を解決し、より魅力的で持続的な地域を創出するためには、地域通貨を市民の協力を促進させるためのツールとして活用し、行政だけではなく、住民・地域事業者が一体となった自治体運営が必要であると考える。

- 深谷市は、郷土の偉人である渋沢栄一翁の教え「論語と算盤の精神(道徳と経済は一致しなければ仕組みや社会は長続きしない)」のもと、経済的な側面の枠を越える新たな地域通貨事業を令和元年度から実施している。

解決する課題の具体的内容

- 行政事業の最小単位である「事務事業」の成果指標を改善することで、市の将来都市像である「元気と笑顔の生産地 ふかや」を実現するためのツールとして活用していく。

- 行政は、ライフステージ(人が生まれてから亡くなるまで)において、人(地域住民)と多くの関わりをもっている。それらの関わりの中に、デジタルの地域通貨を浸透させることで、今までにない新しい取組ができると考えている。

- また、「地域からのお金の漏れを防ぐ」という地域通貨の経済的な性質からも、多くの場面で発行することで、市内の経済循環を高めていきたいと考える。

デジタルを活用した取組による成果

地域通貨ネギーの利用状況は、令和5年3月末で市内取扱店舗数は約840店舗、利用者数は約44,000人となっている。

- 行政コストの削減と観光回遊での活用について

- 郵送料削減

遠隔でのポイント付与が可能であるため、普通郵便で郵送後に、ポイント付与を行った。結果として、従来発生する簡易書留の費用(320円)を削減することができた。

320円×18,000件=5,760,000円のコスト削減 - 手数料削減

口座振替の納付方法を口座振替に変更した方に、地域通貨をインセンティブとして活用することで、口座振替の申込者数が前年比2倍程度に増加した。

これにより、市の手数料を削減するだけでなく、督促通知発送などの事務負担も減らすことができた。

- 郵送料削減

- 観光回遊施策での活用

デジタルスタンプラリーにより、市内回遊をした方の景品としてネギーを活用した。結果として、市内回遊を可視化により実現することができた。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 地域通貨を発行するためには、様々なコスト(決済や精算コスト等)が発生する。過去の地域通貨事業の多くがそれらのコストを利用者、事業者による手数料負担で賄うというモデルで実施してきたが持続してこなかった。

- 本取組では、行政事業での活用により、成果向上・歳出削減を図る。さらにコスト削減効果を可視化し、その一部を地域通貨の発行原資として運用することで、持続させていくという新たな地域通貨モデルが特徴的である。

- また、既存の行政評価では事業実施後の測定・評価となり、実績による事業改善は翌年度以降となるものが多い。今後急速に変化する社会情勢においては、より迅速な対応が求められるため、既存の仕組みでは対応が難しい。

- 本取組は、デジタル技術を用いることで、リアルタイムで効果を把握、その活用を行うことで、的確な行政判断とスピーディーな対応による効果的で効率的な行政運営が可能となる。

成果をあげるためのポイント

本市の地域通貨事業において市内決済事業者、利用者を獲得し地域の決済基盤として定着させることができたのは、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、ポイントバックキャンペーンや子育て世帯支援金の支給等を実施し、広く事業者や利用者に利用していただき認知度を高めることができたことが大きな一因と考える。

また、市庁内での体制としては、庁内横断的なプロジェクトチームにより行政課題の解決に向けた地域通貨の活用方法を検討することができ、全庁的な地域通貨の活用に繋げることができている。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

行政としてデジタル化を進めていくためには、デジタル化に抵抗感がある方も支援していく必要がある。本市の地域通貨の特徴としてアプリだけでなくカードタイプも利用することができ、スマートフォン等の操作に不慣れな方も地域通貨を利用しやすい仕組みを作り、利用を広げることができた。

また、市役所本庁舎や総合支所にサポート窓口を設け、地域通貨アプリの操作やチャージ方法の案内、マイナポイント事業の申請補助など、利用者の不安を解消し安心して利用できるような支援を行ったことも利用拡大に繋がっているものと考える。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

本市では、利用者に対してサポート窓口を設置して対面で支援したり、取扱店であることがひと目で分かるように事業者にのぼり旗やステッカーの配布を行ったり等、デジタル化を分かりやすく目で見えるように進めるための取り組みを行っている。デジタル化の実施には早急な成果が求められがちであるが、時間を掛けて地道に取り組んでいくことも必要ではないかと考えている。

- 連携団体

- 株式会社トラストバンク

- 問い合わせ

-

- 部署

- 深谷市産業振興部産業ブランド推進室

- 電話

- 048-577-3819

- メールアドレス

- f-brand@city.fukaya.saitama.jp