Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

マイナンバーカードを活用したタクシーによる高齢者等の移動支援

群馬県前橋市交通・物流

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

マイナンバーカード、住民利便性向上、事業者負担軽減、職員負担軽減

実施に至る経緯・動機

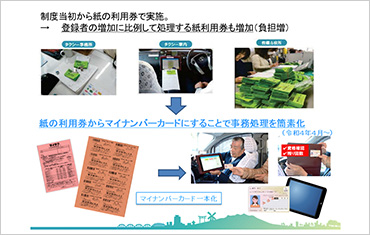

- 平成28年1月から高齢者等の移動困難者への移動支援対策として「マイタク事業」を開始した。当初は紙による利用券を登録者へ送付し、タクシーの乗車時に利用券を運転手に手渡す方式としていた。

- 1人当たり120枚の利用券を配布しており、利用者の増加による使用済利用券の管理、清算の負担が市役所、タクシー会社ともに大幅に増加。

- 利用者としてもマイタク利用券の紛失、また、確実な本人確認ができないため不正利用されるなどの問題もあったことから、デジタルを活用した運用について検討。マイナンバーカードが、免許返納した高齢者等の身分証明書にもなるとともに、市民の多くが持つことが想定されていることに着目し、平成30年1月からマイナンバーカードによる利用を導入。

- 紙によるマイタク利用券とマイナンバーカードの並行運用では、市役所やタクシー会社双方の事務量の増加、利用者の混乱などの課題があり、支援事業そのものの持続性を高めるため、マイナンバーカードのみの運用への一本化を行う方針とした。

- 現状の利用者の理解を十分に得たうえで一本化するため、時間をかけて丁寧に対応することとし、令和4年4月からマイナンバーカードのみの運用に一本化した。

解決する課題の具体的内容

- 高齢者の買い物等の移動支援(外出機会の拡大)

- マイナンバーカードを活用したマイタク支援制度の改善による課題解決

- 紙の利用券取扱事務の軽減(コストと労力の低減)

- 利用者の利便性、簡便性の向上(利用しやすいシステム)

- 制度見直しへの利用者の理解醸成

- 紙による利用者へ利用券を送付する際、マイナンバーカードを活用したマイタク利用の利便性やメリットを紹介するリーフレットを同封。

- 令和2年10月から自治会や地域住民への説明会の開催や地域での登録申請の受付を行うとともに、市広報紙、タクシー車内でのチラシ配布、ドライバーによる声掛けなどによる周知を実施。丁寧な周知をしながら進めたため大きなトラブルもなくスムーズに移行することができた。

デジタルを活用した取組による成果

効果

- 高齢者の買い物等の外出創出

- タクシー事業者の経営基盤の強化

- マイナンバーカード普及率向上

取組のアウトプット(令和4年8月末現在)

| マイタク登録者数 | 32,005人 |

|---|---|

| マイタク利用者数のうちマイナンバーカード取得率 | 90.5% |

| 全市民のマイナンバーカード普及率 | 48.19% |

| 飛騨市子育て応援キャンペーン (プレミアム電子地域通貨の発行) |

15%プレミアムポイントの引換券 |

取組のアウトカム(令和3年度)

| 延べ利用者数 | 11,378人 |

|---|

総合的なアウトカム

| 外出機会の増加(自分で買い物をできている割合) | 1.7%増 |

|---|

| 平成29年度 | 令和2年度 |

| 82.2% | 83.9% |

※「前橋市老人福祉計画・介護保険事業計画」による介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

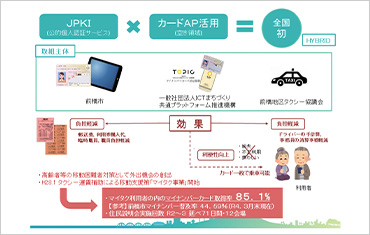

- “マイナンバーカードを日常的に使用”する取組であり、また、市民にとっても事業者にとっても利便性が高いもの。

- マイナンバーカード普及を目的とした住民説明会などに合わせマイタクの登録申請を実施。令和2年度は延べ27日間11会場、令和3年度は延べ44日間12会場で合同の出張受付を実施。

- 令和2年8月から市庁舎1階にマイタク登録申請受付の常設窓口を設置。

(デジタル活用における工夫点) - タクシー車内に設置したシステムは運転手に利用しやすいUI

- タクシー会社と市役所の間で利用データを共有できる仕組み

- JPKIを活用した利用者の本人確認

- タクシー車内がオフラインでも利用できるようカードAPの活用

成果をあげるためのポイント

市だけでなく関係するシステム会社、タクシー会社が問題意識を共有しており、その課題解決に向けて同じ方向を向いていたことがポイントと考えている。システム導入についてもヒアリングを繰り返し行って、実際に操作する人の目線に合わせたものとすることで受け入れてもらいやすくなった。市民への周知に関しても、周知期間を十分に取り自治会等へ説明に行ったり、案内通知を送付したり、タクシー車内等でチラシの配布など行ったことでマイナンバーカードを活用することに対して障壁なくスムーズに導入できたと考える。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

デジタル化させたサービスの対象者となる市民も事業者も多くが高齢者であり、デジタル化に対する抵抗感を払拭することが困難であった。また、タクシー会社ごとに業務の流れや要望が異なるため調整に苦労した。解決するにあたっては、ヒアリングを繰り返しどの会社もとりこぼさないよう対応し、できる限りシンプルな画面、良い操作性にし、操作方法のレクチャーを行った。また、いかに市民にマイナンバーカードを取得してもらうか、マイタクのマイナンバーカード利用手続きをしてもらうかも苦労した点である。そのためには、マイナンバーカード申請の出張申請受付にマイタクの受付も同行し手続しやすい環境を作ったり、休日窓口を開設したりした。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

DX化する際に、先進技術を取り入れるだけでなく実際に使う人の利便性が向上したり業務負担が削減されたりするなど、DX化の恩恵が行き渡るようにすることが大切だと考える。使う人の使いやすさ分かりやすさを念頭に入れ、運用していく中でサポート体制なども整えていくことが必要である。

また、課題を明確にし、関係する部署や企業、市民と共有し課題解決のために同じ方向を向いて取り組んでいくことも重要と考えている。同じ方向を向くためにも、説明やヒアリングを繰り返し一方的な取組みとならないよう調整することが必要だと考える。

- 連携団体

- 前橋地区タクシー協議会、一般社団法人ICTまちづくり共通プラットフォーム推進機構

- 問い合わせ

-

- 部署

- 前橋市未来創造部交通政策課

- 電話

- 027-898-5844