Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

全国初! LINEを活用したモバイル定期券・回数券によるキャッシュレス化でコミュニティバス「おーバス」の利便性向上

栃木県小山市交通・物流

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

コミュニティバス、キャッシュレス決済、スマホアプリ活用、アプリインストール不要、住民利便性向上

実施に至る経緯・動機

- 小山市内の公共交通は、コミュニティバス「おーバス」を、路線バス14路線とデマンドバス5エリアにより運行している。市民等バス利用者からは、「おーバスにICカードを導入してほしい。」という要望が多々ある。しかしICカード導入には億単位の予算、車両搭載機器の維持管理費を要する問題があった。多くの地方都市は、財政難のためICカード導入は難しいと考えられる。また専用アプリを開発したとしても、バスに乗るのにわざわざ専用アプリをインストールする人は少ないことが想定され、高齢者にはハードルが更に高い。地方都市の路線バスなら尚更である。小山市では、市民にクルマ無しでも自由に移動できる環境の整備を目指して、月々約2,300円で小山市内のバス全線乗車可能になる紙の定期券norocaを導入している。本定期券サービスは、noroca定期券と回数券をスマホアプリ化するにあたり、

- 使い慣れたLINEアプリを活用し、多世代に普及。

- 定期を提示するだけという紙の利便性を損なわない。

- 車載端末や販売、ネットワーク機器等の設置を省略したコストダウン。の3点に着目して課題解決を目指した。

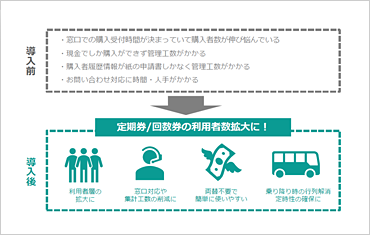

解決する課題の具体的内容

- 国内屈指の普及率、高齢者も多くが利用しているLINEアプリ上で、購入から乗降まで全てが完結するシステム開発を行った。ユーザーは新たなアプリのインストールが不要で、市内に1ヶ所の販売所や運転手から購入する必要がなく、バスに読取端末を置く必要もない。また紙定期券の利便性を損なわないよう、ユーザーが容易にスマホで定期券・回数券の画面を表示できるよう画面遷移もシンプルに、運転手に見せるだけで乗降できる仕様にした。

- ICカードよりも優れた点で、紛失時に手数料なしで再発行が可能、アプリを介してユーザーとのコミュニケーションが可能、バスの現在地(バスロケ)や時刻表が確認できる。更に本定期券には、店舗・タクシー割引サービス等が付けられる(実装検討中)等発展性に優れている。

デジタルを活用した取組による成果

取組のアウトプット ※R5.3.31時点

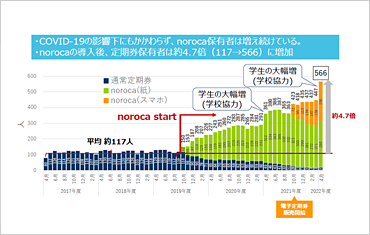

- 定期券保有者5.1倍に増加(119人→612人)、モバイル定期券シェア52%

- モバイル回数券の販売枚数:累計3356回分(1回200円換算)

- おーバスLINEアカウントおともだち登録者数:3,740人

- おーバス利用者数 2022年100.8万人

取組のアウトカム

- 令和3年度(10月~3月)総額約290万円が電子決済になり、運転手や販売所店員の省力化、運転手の視認確認の負担軽減につながった。

- LINEを通じてバスユーザーへ効率的な情報発信を行うことができた。

(従来は文書(郵送)で連絡。例えば同様の情報を郵送した場合、約15万円/回(1800人×82円)の郵送費用と発送事務労力を要していた。)

総合的なアウトカム

| 2020年 | 2021年 | |

|---|---|---|

| バス利用者数増加 | 73.7万人 | 83.7万人 |

| 2017年 | 2021年 | |

|---|---|---|

| バスでのまちなか来訪者数増加 | 1,726人/日 | 2,115人/日 |

| 2016年 | 2021年 | |

|---|---|---|

| まちなかの流動人口増加 | 2,600人/日 | 4,000人/日 |

resasを用いて算出

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 地域の店舗やタクシーでの割引等サービス付加、イベントやサービスの情報を発信することで、人々の外出・消費を促す。

- 車の運転に不慣れで、苦手意識を持つ方(特に女性)に対して、自由に移動できる環境を提供し、地方暮らしのハードルを下げることが期待できる。

- 本システムは、多世代に普及し使い慣れているLINEアプリを活用する全国初のシステムであり、更にLINEを通してユーザーとコミュニケーションを取ることができる等独自の工夫をした取組みである。

- グッドデザイン賞などを受賞している小山市固有の資産であり市民誰もが知っている「おーバス」にデジタル技術を活用した取組である。

- 交通系ICカードに頼らず、シンプルな仕様だが利便性が高く、LINEアプリ上で購入から乗降まで全て完結という独創的な視点で取り組んでいる。

- 公共交通のサブスク(年間パス)による小山版MaaSの実現を目指す。

- 過大な費用を要さずに、バス乗車券をデジタル化できた。

- 運転手にスマホのLINE画面を提示するだけのシンプルな設計で、老若男女誰もが使いやすい。1回の乗車が約80円で、気軽な住民の外出機会の増加に寄与する。

- 本定期券は地域のプラットフォームとして、他の分野のサービスを取り込み、暮らしの利便性向上や地域の商業振興に寄与する。

- システムの維持管理費に、定期券・回数券の販売手数料5%を支出し、システムを持続可能なものにしている。この手数料は従前の定期券の販売手数料と同額である。

- モバイル定期券保有者は月を追うごとに増加。定期券保有者は4.7倍に増加、モバイル定期券シェアは47%。

- 商業施設と連携や、タクシーとの連携等今後の展開が期待できる。

- 交通系ICカードと比較して、導入・維持費用の大幅なコストダウンを達成しており、コミュニティバスと地域をつなげ、絆を強化するツールとして同規模の他市町村も参考にすべき事例になればと考える。

成果をあげるためのポイント

既存の紙製定期券・回数券のデジタル化にあたり、専用のアプリケーションを開発しても利用するユーザーが少ない可能性を考慮し、日本国内で最もインストールされており、高齢者の使用率も高いSNSアプリ「LINE」を活用したシステム(モバイル定期券・回数券アプリ「スマホde noroca」)を開発することで、アプリ利用のハードルを下げることができた。また、市内の定期券販売所が1箇所しかない課題を抱えていたが、いつでもどこでも定期券・回数券を購入できるシステムとしたため、モバイル定期券・回数券を効率的に購入できる環境を整えることができた。また、市内各高校の通学利用に向けたMM(モビリティ・マネジメント)を実施することで、学生のモバイル定期券購入を促し、モバイル定期券のシェア率の向上に繋げることができた。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

事業推進としては、当時サーバー管理に問題のあった「LINE」をシステムとして利用することに対する、庁内や事業者との合意形成を図ることに時間を要したが、「LINE」を活用したシステムを導入した自治体の事例や、「LINE」を採用するメリット、安全性等の情報を念入りに調査し、丁寧に説明をしていくことで、システム利用の理解を得ることができた。また、システム開発については、ユーザーファーストの分かりやすく簡単なシステム遷移かつ、既存の定期券のブランディングを活かした画面デザインとする設計としたため、システム遷移・画面デザインの確立までにシステム開発会社との調整に時間を要したが、複数の利用率の高いアプリの遷移を調査することや、デザイナーにデザインを依頼し、納得ができるまで粘り強く議論を重ねたことで、満足度の高いシステムを実現することができた。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

DX化に向けたシステムの構築を行う際は、コスト、利便性、発展性等の様々な要素をバランス良く検討する必要がある。特にIT、ICT技術の進展が著しい現代では、システムの流行も目まぐるしく変化するので、持続的に利用できるシステムとして発展性を持ち合わせたシステムを採用することが好ましいと考えている。「LINE」は容易に機能の拡幅が可能であり、トーク機能を活用してユーザーへの情報発信等のコミュニケーションをとることで、定期券・回数券の購入・使用だけでなく、持続的なMM(モビリティ・マネジメント)の実施が可能となっている。また、コスト面に関しては、交通系ICカードと比較して、導入・維持費用の大幅なコストダウンができたので、コミュニティバスと地域を繋げ、絆を強化するツールとして、同規模の他市町村の参考事例にしていただけると幸いである。

- 連携団体

- 小山市(バス運営主体)、東武トップツアーズ(株)(システム提案・開発・運営)

- 問い合わせ

-

- 部署

- 小山市役所 都市整備部 都市計画課

- 電話

- 0285-22-9293

- メールアドレス

- d-tokei@city.oyama.tochigi.jp