Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

自動運転バスを活用したサステナブルなまちづくり

茨城県境町交通・物流

実施に至る経緯・動機

本町には鉄道駅がないことから、路線バスやタクシーが高齢者などの交通弱者にとって欠くことのできない重要な交通手段である。一方で既存のバスやタクシーを運行する地元交通事業者からは「運転手の高齢化が進み人材確保が難しいことから路線の拡張、場合によっては維持も難しい」との見解が寄せられており、交通事業者の事業の継続性が課題になっている。こうした厳しい状況を踏まえ、本町における持続可能な公共交通網を整備するため、2020年11月から自動運転バスの運行を開始。

解決する課題の具体的内容

- 公共交通網の脆弱性の解決

- 本町では2022年4月1日時点の65歳以上の人口が30%を占めており、全国平均(2020年:28.4%)に比して高い状況にある。また、70代以降の高齢者の移動の不自由さが深刻であり、買い物や通院において70代では10%程度、80代では30%の町民が「家族・知人の送迎」に頼っている。

- 本町における免許返納者が増加傾向にあり、高齢者や交通弱者自由に移動できる持続可能な公共交通網の整備が急務である。

- 地域経済の活性化

新型コロナウイルスの感染拡大により町経済は大きな打撃を受けている。花火大会などの多くの人出が見込まれるイベント等の開催を中止した影響で、観光推進の中心拠点である道の駅さかいの利用者数及び売上高は令和2年12月現在で前年度比5割程度と大きく低迷。これまで地元経済を牽引し、雇用を支えてきた農畜産業や地元飲食店も大きな打撃を受け、廃業や規模の縮小といった厳しい状況におかれている。自動運転バスの運行で町に人を呼び込み、人流を創る効果が期待される。

デジタルを活用した取組による成果

- データを活用したルート最適化とその効果

- 自動運転バスの運行ルートを設定するにあたっては、住民へのインタビューなどを実施した他、町内の人流データを解析し、定量的に人の密集度が高い地点を結ぶ形でルートを設計した。また、人流解析技術を用いてエリア内の実勢速度を計測し、20km/hの低速自動運転バスが運行しても他の交通に影響を与えない経路を設定した。

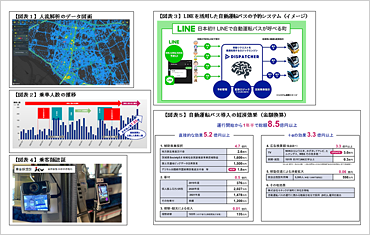

- 人流解析のデータ図面【別添図表1参照】

- 2020年11月の運行開始時点では、シンパシーホール~河岸の駅さかい間の往復のみの運行であり、生活利用ではなく、体験としての利用が多かった。その後、2021年2月から町中心部の生活拠点(病院、郵便局、子育て支援施設、銀行)にバス停を設置した他、2021年8月からは、東京駅発着の高速バスのターミナルから町内の観光施設をめぐるルートを開設した(「自動運転バス運行事業」概略図参照)。これにより、路線バスとの交通結節点である河岸の駅さかい、高速バスとの結節点である高速バスターミナル、そして集客拠点である道の駅さかいが全て自動運転バスによって接続することになった。このように利便性や認知度の高まりにより、高齢住民が普段の生活の足として利用するようになった他、町外の住民が自動運転バスに乗って観光に訪れることも増え、町内外の交流が活発化した。乗車人数はコロナ禍による外出自粛が重なり上下したが、蔓延防止措置の解除後は順調に拡大している。

- 乗車人数の推移【別添図表2参照】

- デジタルを活用した更なるバス機能の拡張

- また、さらなる利用促進の取組みとして、LINEを活用した自動運転バスの予約システムを開発した他、スマートフォンを持っていない利用者向けにバス停から予約ができるスマートバス停の実証実験も実施した。加えて、車両への顔認証デバイスを設置し、乗客数をカウントする取組みも実施している。

- LINEを活用した自動運転バスの予約システム(イメージ)【別添図表3参照】

- 乗客顔認証【別添図表4参照】

- 自動運転バス導入の経済効果

- 自動運転バスというデジタル技術を全国に先駆けて導入したことにより、当初想定していなかった効果が生み出されている。自動運転バス3台の5年間導入予算は5.2億円であるが、運行開始から1年半で総額8.5億円の経済効果が生み出されている。内訳は、国の補助金や寄付などの直接的な効果で5.2億円、広告効果や消費拡大などの間接的な効果で3.3億円となっている。

- 自動運転バス導入の経済効果(金額換算)【別添図表5参照】

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

住民と一体となった取り組み

- 自動運転バスというデジタル技術を実社会に浸透させるために、導入当初はアナログな活動を徹底した(乗車体験会、沿線にビラ配布、グッズの配布等)。また、車両のラッピングでは、町出身のアーティストとの共創や、デザインコンテストの開催など、地域住民を巻き込んで受容性の向上に取り組んだ。

- 地道な広報活動の結果、町民からも自動運転バスの導入に理解・協力をいただいた(バス停の敷地の提供や、路上駐車の減少など)。

- 運営における官民連携の取組が評価され、2022年2月、「クルマ・社会・パートナーシップ大賞」を受賞した。

成果をあげるためのポイント

首長のリーダーシップ、各関係者との情報共有及び意思疎通による。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

官民連携事業のため、民間企業のマッチングなど独自で開拓しなければならない点が多く、多くの自治体は、ネックになるのではと感じる。また、このDX化に参加する住民の多くは、高齢者であり、今後、スマホやタブレットの普及、デジタル通貨の普及など、課題は多い。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

境町では、当初より、地方創生の交付金を活用して、持続可能なまちづくりを目指して、地方の課題解決に取り組んできた。デジ田の取り組みにより、家にいながら、若者から高齢者まで、様々な手続きが完了するようになり、自分の街に住み続けられるようになると考える。この取り組みは、課題を抱える様々な自治体の課題解決に有効な、横展開が可能な参考事例となることを願っている。

- 連携団体

- BOLDLY株式会社

- 問い合わせ

-

- 部署

- 境町企画部地方創生課

- 電話

- 0280-81-1309