Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

スマホアプリを活用したAIによる呼出型乗合バス運行

茨城県高萩市交通・物流

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

配車予約、公共交通ネットワーク整備、スマホ教室、スマホアプリ活用

デジタルを活用した取組の全体概要

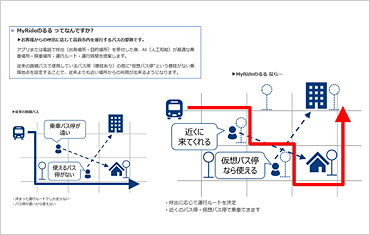

- スマホアプリからの予約に応じ運行する呼出型乗合バス(名称:MyRideのるる)。利用希望者が予約すると、その状況に合わせてAIが車両のルートやスケジュールを算出し、効率的な配車・運行を行う。

- また、本システムでは、バーチャルバス停(標柱を置かない乗降場所)を多数設定し、予約者の乗車希望場所と目的地(降車場所)、乗降希望時間帯に対して、最適な車両とルートを設定する。

- これらにより、既存の「定時・定路線バス」の運行では拾いきれない移動需要への対応も可能となる。

※誰ひとり取り残さない運行のため、電話での予約も可能であるが、交通事業者がオペレーターとなり、代理で予約をする。

実施に至る経緯・動機

- 市街地域については、路線バスが走っているが、採算の悪化により減便を余儀なくされており、採算が悪化することで路線バスが不便になり、更に採算が悪化するといった悪循環に陥っている。

- また、高齢者の免許返納の更なる増加が見込まれる中、免許返納者の移動手段の確保が課題となっている。

- そのような状況の中、平成29年5月に「高萩市地域公共交通網形成計画」を策定し、これに基づき、山間地域などの交通不便地域については、デマンド型乗合タクシーの運行を行っており、交通空白地域の解消に向けた取組を行うなどの取り組みを展開してきた。

- しかし、依然として市街地域の路線バスの採算の悪化が続いているため、持続的な公共の足の確保が困難となっている。加えて、採算の悪化により運行本数が削減されているため、利便性も十分とは言えない状況である。

解決する課題の具体的内容

- 既存バス停96箇所に加え、バーチャルバス停141箇所設置し合計237箇所と約2.5倍になる数に増やしたことで、自分の希望に近い場所で乗降可能となった。その結果、これまでバス停の全くなかった地域住民が「のるる」を利用するなど利便性の向上に繋がった。

- 土日祝の利用者は若い世代が多く、15歳から20歳の利用が増えている。若い世代はアプリの利用が大半を占めるため、新たな層の利用も増えていると思われる。

紹介HP:http://www.ibako.co.jp/regular/myride/

紹介動画:https://youtu.be/seXPuFQ3EOs

デジタルを活用した取組による成果

取組のアウトプット

| 2023年3月時点 | |

|---|---|

| 累計登録者数 | 2,392人 |

取組のアウトカム

| 2021年1月時点 | 2022年8月時点 | |

|---|---|---|

| 取組による公共交通利用者数 | 定時定路線1,829人 | のるる2,191人(362人増) |

| 一日平均利用者数 | (平日)81.7人/日 (土日祝)23.9人/日 | (平日)96.6人/日 (土日祝)39.2人/日 |

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 本取組は、効率的な運行のために以下の点においてAIによる方法で行われている。

- 利用者のリクエスト(時間、出発地点、到着地点)に応じて、AIがルートと出発・到着時刻を算出する。

- AIによるマルチエージェント技術と最適化技術を活用し、以下のパラメータから最適な解を導き出し、利便性と効率性を両立させる配車・運行を可能とする。

- 利用者のリクエスト(時間、出発地点、到着地点)

- 道路の混雑状況

- 各車両の位置情報

- 各車両の運行ルート・スケジュール状況

- 乗車できる時間

- 許容される到着予定時刻との時差

- 蓄積された需要予測

- 運行実績をAIに解析させることにより、バーチャルバス停の設置場所の見直しや運行車両数の適正化を図ることができる。

- 「バーチャルバス停」という物理的な標識が無いシステム上のバス停を複数設定し、利用者のリクエストに応じて乗降場所として使用する。

- 利用者に出発地点近くの「バーチャルバス停」まで歩いてもらうことで、効率的なルーティングを実現し、より多くの利用者が利用することができる。

- 利用者は、自分の希望する時間帯に、既存のバス停からより自宅に近い場所からバスに乗れ、目的地に近い場所で降りられる。乗車前、乗車後もバスの現在地をアプリで確認できる。

- 事業者は、1台のバスでより多くの利用者を運ぶことでき、生産性の向上を図れる。

- 多くの地域住民が、本取組を活用できるよう、公民館講座におけるスマホ教室の開催に併せ、アプリのインストールや使用方法を支援。

- 市内のスマホ取扱店に協力を依頼し、スマホ購入時にアプリのインストール等のサポートを実施。

- 包括連携協定を結ぶ保険会社に協力を依頼し、訪問をした際に本取組みの紹介のほか、アプリのインストール等のサポートを実施。

- 本取組では、交通とその他のサービスを複合的に提供するMaaSの進展にも注力しており、市内協力店で商品等を購入した際、バス利用者には割引特典を付与されるなど、交通事業者と地域店舗が連携し、双方の活性化に繋がる取組も進めている。

成果をあげるためのポイント

- 「MyRideのるる」と名称をつけ、市民から認識され、身近な存在となったことがまず大きかった。

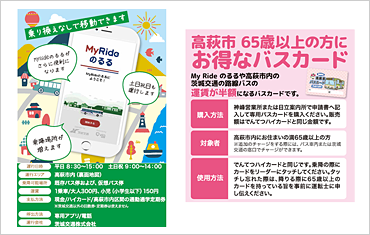

- 導入当初は、一度利用してもらうことが重要であったため、アプリの利用登録をした方に対し、お試し乗車券を配布したり、開始時期に合わせ、路線バス全体の機運醸成を図るため、市内在住の65歳以上の方を対象に、運賃半額助成を開始したことも大きかった。

- これまでのバスと違い、自分で呼び出してバスが来ることに対して違和感がある方もいたが、呼び出して利用することに慣れてきたことや、既に利用している方から便利であることを聞いて一度利用してみるという口コミの力が重要であると感じた。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

利用するにあたり電話での予約も可能しているため、高齢者の方は特に電話での利用が多くを占めているが、アプリを利用して呼び出すことに対するメリット(バスの到着までの現在地がリアルタイムで分かる等)を伝え、いかにしてアプリ利用者を増やしていくか悩ましいところであった。地域での集まりの際にこちらから出向き、アプリを使用し、呼び出しまでの一連の流れをみてもらい説明する等、アプリ利用へのきっかけづくりを行った。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

アドバイスというほどではないが、自治体だけで取り組めることではなく、関係事業者、利用する市民とで共創していくことが重要であると感じている。

- 連携団体

- 茨城交通株式会社、株式会社みちのりホールディングス

- 問い合わせ

-

- 部署

- 高萩市企画総務部企画財政課

- 電話

- 0293-23-2118

- メールアドレス

- kikaku@city.takahagi.lg.jp