Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

デジタル教室等によるデジタルデバイド対策

福島県西会津町誰一人

実施年度

Digi田甲子園 2022夏

取り組み事例キーワード

高齢者に向けたデジタル活用支援、テレビ番組、スマホ教室、デジタルデバイド対策

デジタルを活用した取組の全体概要

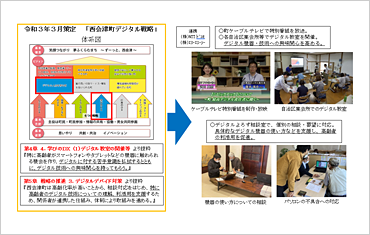

- 西会津町では、令和3年3月に「西会津町デジタル戦略」を策定した。戦略に基づくDX(デジタル・トランスフォーメーション)を進めるにあたり、特に高齢者に対するデジタルデバイド対策が必要であることから、下記の取組みを実施している。

- 実施にあたっては、(株)エヌ・エス・シーと共催でスマートフォン教室を開催するなど、民間企業との共創によりデジタルデバイド対策に取組んでいる。

- 西会津町ケーブルテレビを活用した「デジタルに関する特別番組」の制作・放映

- 主に高齢者を対象とした、自治区に出向いての「デジタル教室」の開催

- デジタルをはじめ、どんなことでも相談ができる「デジタルよろず相談室」の開設・実施

実施に至る経緯・動機

西会津町では「西会津町デジタル戦略」を策定し、デジタル技術の活用によるデジタル変革(DX)を進めることとしている。DXを進めるにあたり、特に高齢者の事業や取組みの理解と、デジタルデバイド対策が必要であることから、デジタル教室の開催やよろず相談室を開設することとした。

解決する課題の具体的内容

- 西会津町には、大型電気店や携帯電話の販売店舗などが無く、最も近い店舗まで車で30分程度かかることから、高齢者がデジタル機器に触れる機会が少なく、困った時に気軽に相談できる場所が町内に無い現状である。

- このため、町ケーブルテレビで特別番組を放送することで、町民がデジタル機器や技術に興味を持つことが期待でき、その後、デジタル教室で実際に機器を体験することで、利点や便利さを知ることができる。 令和3年度は、西会津町主催でのデジタル教室に加え、(株)エヌ・エス・シーと連携しスマートフォン教室を開催した。教室参加後、実際にスマートフォンやタブレットを購入した方もいる。

- デジタルよろず相談室については、普段の生活で困っていることを気軽に相談でき、例えば、SNSやオンラインショップの利用、テレビ電話で家族と話すなどといったスマートフォンの設定や使い方など、町民誰もがデジタル技術を有効に活用できるよう支援を行っている。

デジタルを活用した取組による成果

(令和4年10月1日現在)

- デジタル教室参加者数

- 町主催 令和3年8月から自治区等の希望により20回開催、延べ183名参加。

- 企業と町の共催 令和3年10月~11月に8回開催、延べ46名参加。

- デジタルよろず相談室

令和3年5月より65回開催、延べ138名の相談に対応。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 令和3年5月に「西会津町デジタル戦略」に基づくまちづくり連携協定を締結した(株)NTTドコモとは、様々な分野で連携している。デジタルデバイド対策においては、デジタル教室で使用する機器の選定や、実際の教室の支援員、デジタルよろず相談室の対応等について、支援を頂いている。

- デジタル教室では、(株)NTTドコモに加えて、(株)エヌ・エス・シーと連携し、デジタル機器やデジタル技術の体験を目的として開催している。教室では、操作方法や専門用語を覚えてもらうことよりも、インターネットやカメラ、地図利用やゲームなどを紹介し、デジタルの便利さや楽しさを体験してもらい、まずはデジタルへの苦手意識を払拭することを重要視している。

- また、町職員が講師を務め、各自治区の集会所に出向いて行うデジタル教室は、柔軟な日程調整が可能であり、町民の皆さんが集まりやすい地区の集会所で開催することで気軽に参加することができ、参加率の向上につながっている。

- デジタルよろず相談室は、デジタルに関することのほか、どんなことでも相談できる場所として、町民に非常に好評を得ている。一人ひとりのデジタルに対するスキルや理解度が違い、利用目的も異なっていることから、一般的な教室の形式では全てに対応することが不可能である。このため、デジタルよろず相談室で個別に対応することで、誰一人取り残されずに、デジタル技術の恩恵を享受することができる社会を目指している。

成果をあげるためのポイント

ケーブルテレビや町広報誌、町公式LINE等を活用した広報活動による情報発信と参加者の募集及び、自治区等でのデジタル教室と町中心部でのデジタルよろず相談室の2つの講座開催。

まず、本町には加入率98%のケーブルテレビがあるため、ケーブルテレビによるデジタルに関する特別番組の放送と講座の情報発信が有効であり、その他多角的な手法を用いた情報発信によりデジタル教室とデジタルよろず相談の存在を認知させることに注力した。また、通常の教室とは別に毎週定期開催によりデジタルよろず相談を開設することにより、自由にデジタルを聴ける場を創出することがポイントである。

デジタル教室においては、一方的な教室開催ではなく、体験を中心に講座を組み立て、デジタルへの苦手意識払拭に重点を置いた。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

デジタルデバイド対策において、デジタルへの苦手意識を払拭させることに苦労した。本町においては、高齢者が多く、”デジタル”という言葉に苦手意識を持つ町民も多かったため、まずは、体験会で便利さや楽しさを体験してもらうことに重視した。また、デジタル教室の開催とは別に毎週デジタルよろず相談室を開催することで、教室に参加した人、参加できなかった人の両方が気軽に相談できる場を創出することができた。今回の取り組みにおいてのデジタル化を実施するにあたっては、目先のデジタル技術を活用することを目的とするのではなく、住民にとってデジタル技術を使うことにより生じるメリットは何か、また住民一人一人のレベルやゴールに合わせた応対を心掛けることで苦手意識の払拭及び口コミによる拡散も行われた。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

DXにおいて、デジタルは機器やツール等の導入がゴールとなりがちと思われる。あくまでDXにおけるデジタル(D)は手段であり、対象となる住民や企業、職員等にとってゴールにつながるものであるかについて気を付けなければ、事業途中で頓挫することも考えられる。

また、焦って成果を出すのではなく、求められているものは何か見極めることや合意形成が図られたうえで取り組むことかを気を付け、地道に取り組むことも重要であると考える。

- 連携団体

- (株)NTTドコモ、(株)エヌ・エス・シー

- 問い合わせ

-

- 部署

- 西会津町企画情報課

- 電話

- 0241-45-4536