Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

デジタルを活用した取組の全体概要

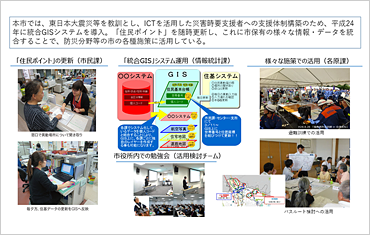

- 会津若松市では、約12万人の市内全住民の住民基本台帳情報をGIS(Geographic information system:地理情報システム)上にポイントとしてプロットした「住民ポイント」を整備し、また、市役所窓口の異動手続きの際に本人に直接場所を確認し、「住民ポイント」を常に最新の状態に維持する運用体制を構築している。

- この住民ポイントに市の保有する様々な情報・データを統合し、各種施策等に活用している。例えば、本来の導入目的である災害対応の分野については、災害発生個所の情報や市の持つ災害時要支援者の情報と統合し、対応体制の検討材料として地図や対象者リストを提供するシステムを構築し、実際に毎年の防災訓練の際に、この運用等の訓練を行っている。

- さらにこの分野の事例として、Open Street Mapから道路と建物の形状をインポートし、そこに、土砂災害警戒区域、土砂災害危険個所、河川浸水情報等の災害情報、また市がオープンデータとして公開している施設情報・避難所情報、NASAが公開している地形情報から精製した等高線等を重ねてハザードマップを職員が作成し、市内に全戸配布するということも行っている。

実施に至る経緯・動機

会津若松市では、平成23年に発生した東日本大震災で大きな被害を及ぼしたこと等を教訓にICTを活用した災害時要支援者への支援体制構築に取り組んできた。災害対応に特化したシステムは平時には利用されずシステムと職員のスキル維持が困難であるという課題意識から、平成24年度に、日常業務にも使うことのできる統合型GISを導入した。

解決する課題の具体的内容

- これまで、市の持つ様々な分野の膨大なデータは、各部署で地図とは別に管理され、見える化して施策に有効に活用するためには多大な労力を要したことから、エビデンスに基づいた行政運営が進んでこなかった。

- 特に、迅速で正確な判断で住民の命を救う必要のある防災分野においては、例えば市として高齢者や障碍者等の居住情報を保有しているにもかかわらず、これらは各々の部署で個別にExcel等により管理されていたため、発災時にこれらの災害時要支援者に関する情報を迅速に地図上に表示し、そのリストを町内会ごとに提供するという運用は困難であった。

- また、ハザードマップにおいては、背景地図として使用してきた紙ベースの白地図の情報が古い点や、重ね合わせの精度向上、印刷以外での情報提供への柔軟な対応が必要となっており、GISおよびOpenStreetMapをはじめとした地理情報オープンデータを活用することで、効率的かつ柔軟な地図を、職員の手により作成することが可能となった。

デジタルを活用した取組による成果

- 統合GISシステムでの業務改善事例数:36例(2013年-2021年)

- 統合GISシステムを活用した避難訓練の回数:7回(2015年-2021年)

- 統合GISで作ったハザードマップの市民配布数:138,000枚(2014年-2021年)

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 統合GISは、その操作の難しさ等から職員が日常の業務で積極的にGISを利用するには敷居が高いという問題があった。そのため、平成25年にCIOチーム直属の組織として、部署横断の職員による「統合GIS活用検討チーム」を編成し、月例で検討会を開催して各部署の持つ意見や課題、またGISの操作や活用の方法を共有することで、GISに関する職員のスキル維持、庁内普及を進めてきた。

- これらの取組の結果、市の各部署によるGISの業務利用が進み、例えば、市内に4000か所以上あるごみステーションのデータをGISに取り込んで、地区ごとのステーションの統計を取ることを可能にしたり、日々のバス乗降データを元に路線バス再編の検討を客観的に行い、地域の方々との信頼関係を構築しながら、最適な路線バスの在り方を見つけ出す等、様々な分野でエビデンスに基づく行政運営の事例が見られるようになった。

- さらに、住民ポイントを250mメッシュで統合し「匿名化加工」を施したデータをオープンデータとして、市のオープンデータカタログサイト「DATA for CITIZEN」で公開することで、例えば市内への出店を検討する企業が立地検討に活用する等、民間での利用も広がりつつある。

成果をあげるためのポイント

スマートシティを進める枠組としては、自治体が主導となって公共事業として取組を推進する「公助モデル」、民間企業が自社のサービスとして事業を推進する「自助モデル」、そして官民連携で地域マネジメントを行いながら事業を展開する「共助モデル」が考えられる。会津若松市では、市内に立地するICT専門大学である会津大学、首都圏からの進出企業や地元企業と市役所が強固に連携し、公共性とビジネスの双方を両立する「共助モデル」を早い段階から志向したことが成功に繋がったと考えている。2022年4月には、大学、コンソーシアム、市の三者で基本協定を締結し、この体制がさらに確実なものとなった。また、取組に多くのステークホルダーが関わるため、「オプトイン原則」や「三方良し」の精神をまとめた「10のルール」を策定し、本市でスマートシティの取組を行う際の共通理解としている。このように、同じ方向の考えを持った様々な主体が、「共助」により持続的にかかわっていく体制を構築できたことが本市での成果に繋がったと考えている。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

本市のスマートシティについては、始めた当初から国や他自治体からは高く評価頂いていたが、実際に会津若松市に暮らしている方に対して、新しいサービスをご理解頂き、自分ごととして使って頂くまでは時間がかかった。取組を始めた当初は「スマートシティって何?」という疑念や不安も多く出されたし、首都圏からのICT企業等の進出拠点としてオフィスビル「スマートシティAiCT」を建設した際にも、土地の取得に対して議会に諮ったところ、全会一致で否決されるという出来事もあった。3か月後の再提案時には可決して頂くことができたが、理解者を増やすためには、時間と手間をかけて丁寧に説明を繰り返し、具体的な事例を積み重ねていくことが重要だと痛感したところである。その甲斐もあって、今では「スマートシティを知っていますか?」と尋ねると、9割を超える市民が「聞いたことがある」と答えるまでになった。AiCTは、今では首都圏からの進出企業と地元企業を併せて40社以上が在籍するオープンイノベーションと地元人材雇用の拠点として、本市スマートシティの発展に大きく貢献して頂いている。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

スマートシティの取組を始めるにあたり、まずはうまくいっている自治体の実例を現地で体感することが肝要だと考える。本市では、他の自治体、議会、民間企業等から、年間150件以上のスマートシティの視察を受け入れている。令和4年10月からは、視察パッケージ(有料)の対応を開始しており、技術やサービスの面だけではなく、体制やノウハウまで、本市がこれまで培ってきた経験を官民の担当者から惜しみなくお伝えしている。是非一度、会津若松市へのご視察をご検討ください。

- 問い合わせ

-

- 部署

- 会津若松市企画政策部企画調整課スマートシティ推進室

- 電話

- 0242-23-4186