Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

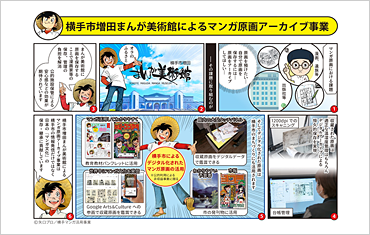

横手市増田まんが美術館によるマンガ原画アーカイブ事業

秋田県横手市教育・子育て、観光・文化・娯楽

実施に至る経緯・動機

横手市では1995年に建設されたまんが美術館のリニューアルに伴い、「マンガ原画の聖地」をコンセプトにマンガ原画の保存と活用に特化した施設へとリニューアルした。マンガ原画の収蔵に力を入れるとともに、原画保存についても独自の調査と運用試験を重ね、文化庁事業のもと原画のデジタルアーカイブを実践してきた。現在では、まんが美術館の取り組みの一環として、一般財団法人横手市増田まんが美術財団がマンガ原画のアーカイブ事業を継承し、国内におけるアーカイブ議論をリードする最重要マンガ関連施設として位置づけられている。

解決する課題の具体的内容

- 劣化が避けられないマンガ原画において、美術館として価値あるこの文化資産を将来に残し、美術館利用者に提供するという観点でデジタルアーカイブ事業は重要な役割を果たしている。また、膨大な量のマンガ原画をメタデータとともにデジタル保存することで、貴重な資料へのアクセス性を高めることも可能となっている。

- また、デジタル化されたコンテンツは条件の範囲において二次利用することができ、情報発信や研究、教育、ビジネスへの展開も容易となる。

デジタルを活用した取組による成果

| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |

|---|---|---|---|

| 横手市増田まんが美術館への来場者数 | 約140,000人 | 約83,000人 | 約87,000人 |

- デジタルアーカイブ数 約10万点(※令和3年度末現在)

- デジタル化した原画を活用した教育教材パンフレット、市事業関連パンフレットの製作

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 初出単行本と原画の突き合わせ

原画収蔵時に単行本と作品名、巻数、収録されている各話のタイトル、各話のページ数などをデータベースに登録。これをベースに受け取った原画と単行本を1ページずつ突き合わせて確認し、紛失原画の有無やカラーとモノクロの各枚数なども含め、全体像を詳細に把握する。 - 専用フォーマットで原画台帳に入力

専用データベースシステムに下記の詳細な原画情報を入力し、検索する際の精度を高める。- 作家ID

- 作品ID

- 巻数ID

- 話数ID

- 原画ID

- 画像ID

- 原画枚数

- 原画サイズ

- 色数

- 画材

- 状態(書き込み、シミ、黄ばみ等)

- その他

- 高解像度によるスキャニング作業

スキャナーを使い、1200dpiという高解像度で原画をパソコンに取り込みデジタルデータ化する。一般の出版物を印刷する場合の必要な解像度400dpiの3倍にあたる。スキャニングの時間は1枚あたり約10分、容量は1枚あたり約700MBとなる。これにより、幅広い媒体への活用が可能となる。 - HDD(NASサーバー含む)へ保存したデータの活用

デジタル保存したデータの一部は美術館館内の大型タッチパネルと連動し、閲覧できる。高解像度でデジタル保存された原画を画面上で拡大でき、繊細なペンさばきや作画タッチなどを詳細に鑑賞できる。 - Google arts & Cultureとの連携

Googleとパートナーシップ契約を締結し、Google arts & Cultureのプラットホームを活用して収蔵作品約70,000点が閲覧可能となっており、マンガ文化の発信と共に横手市への観光誘客にも繋がっている。 - デジタルデータを利用した市事業へのマンガ活用

デジタル化したマンガ原画を教育、観光、行政情報の発信など幅広い市事業に活用することで、マンガの持つ「訴求力」「伝達力」「共感力」が市に対する注目、興味、好感などさまざまな効果が得られている。

成果をあげるためのポイント

「マンガ」というコンテンツは日本が世界に誇る「クールジャパン」の代表とも言えるものであるが、昨今ではデジタル作画の普及により、原稿用紙に手描きした原画そのものが新たに生み出される絶対数は減少している。しかしながら、現在のマンガが「文化」として成立し得るまでに生み出されたアナログ(紙)の原画をただ保存するだけでなく、デジタル技術との融合によって劣化しない形で未来へ繋ぐことによって、印刷され市場に流通することで役目を終えると考えられていたマンガ原画に、新たな価値を創出し、アナログとデジタルの融合による新たな文化を生み出すことができた。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

マンガ原画のアーカイブに取り組み始めた時点では先人のいない(少ない)分野であったため、アーカイブの手法が確立されていない状態であったが、紙によるアーカイブ・デジタルによるアーカイブの両面において、他分野のアーカイブ事業などを参考にしながら、手探りで現在の形を作り上げた。現在は漫画家や出版社、漫画家の家族や遺族など多方面からの原画収蔵の相談を(一財)横手市増田まんが美術財団が窓口となって受けている。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

今回の取組を通じてのポイントとして以下3点である。

- デジタル技術を活用して、新たな文化価値の創出に繋がったことは、DXの取り組みと言えるが、単にデジタル技術の活用だけの視点ではDXは達成できなかった。

- デジタル技術を導入する前に、業務プロセスの改善だけでなく、その先にどのような変革を見出すかがDXの「X(トランスフォーメーション)」部分を達成する鍵になる。

- デジタル技術の導入が先ではなく、変革する手段のひとつがデジタル技術であるとの考えを持つことで、自ずとDXに繋がる。

- 連携団体

- 文化庁、一般財団法人横手市増田まんが美術財団、漫画家、漫画雑誌出版社(編集者)

- 問い合わせ

-

- 部署

- 横手市総務企画部経営企画課

- 電話

- 0182-35-2164

- メールアドレス

- kikaku@city.yokote.lg.jp