Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

宮城地区西部の課題解決に向けたデジタル技術の活用

宮城県仙台市医療・介護、教育・子育て、交通・物流、生産性向上、農林水産、観光・文化・娯楽

実施に至る経緯・動機

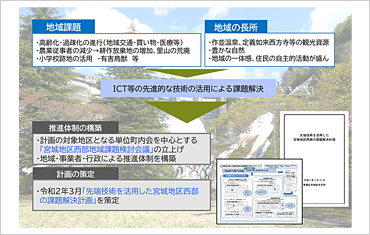

- 宮城地区西部では少子高齢化や人口減少が進み、休耕地増加、学校跡施設利活用、地域交通の利便性確保、鳥獣害の増加等の地域課題が山積。

- 町内会の垣根を越えた作並・新川地区活性化連絡協議会を設立した他、令和2年に策定した「先端技術を活用した宮城地区西部の課題解決計画」の推進のため「宮城地区西部地域課題検討会議」を立ち上げ。

- 地域住民の合意のもと事業者の協力も得ながら、先端技術の活用により中山間地である当該エリアの課題解決に向けた取組みを進めている。

解決する課題の具体的内容

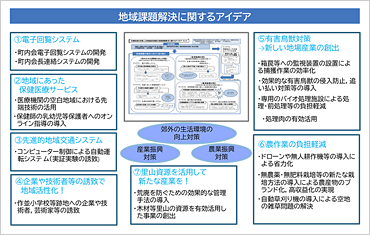

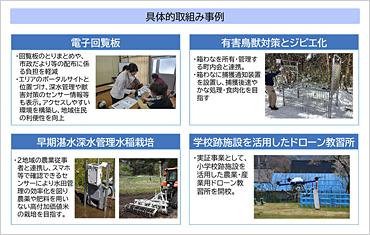

- 電子回覧板:市政だよりや回覧板のとりまとめ作業と、回覧板を各家庭に回覧する負担を軽減する。地域のポータルサイトと位置づけ、深水管理や獣害対策のセンサー情報等も表示することで、アクセスしやすい環境を構築し、地域住民の利便性向上を目指す。

- オンライン診療及びオンライン服薬指導:主に地域の高齢者を対象に実証。参加者が限定的となったものの一定の検証を行った。

- 早期湛(たん)水(すい)深水管理水稲栽培:2地域の農業従事者と連携し、スマホ等とセンサーにより水田管理を効率化。農薬や肥料を用いない高付加価値米の栽培を目指す。

- 有害鳥獣対策とジビエ化:箱わなを所有・管理する町内会と連携。箱わなに捕獲通知装置を設置し、捕獲後速やかな処理・食肉化を目指す。

デジタルを活用した取組による成果

- 電子回覧板

- 8町内会(地域世帯約1,000世帯)において130人が登録・利用。

- 掲示板機能による地域内コミュニケーションの活発化(3か月で52投稿)。

- フォトコンテスト開催。総数113票で順位を決定した。

- 3/16地震発生直後速やかに全登録者へ安否確認。要支援者は0だったが、自由コメント欄には、安心感を得られたなどの意見が複数寄せられた。

- 早期湛水深水管理水稲栽培

- 水管理の省力化(最低1日1回の見回り作業の削減)。

- 高付加価値化による販売単価の向上(通常1㎏200円前後→1,000円)。

- 有害鳥獣対策とジビエ化は、装置を設置した箱わなでイノシシ4頭捕獲。

- BOSAI-TECHイノベーション創出促進事業の活動母体である「仙台BOSAI-TECHイノベーションプラットフォーム」の参画団体数は2023年3月31日時点で169団体となり、全国各地の防災関連の企業・自治体を巻き込み、事業を展開した結果、津波避難広報ドローンが2022年10月に正式に仙台市沿岸部で実装されるなど、防災DXに関する社会実装の事例が複数生まれている。

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 推進の基礎となる「計画の策定」と「推進体制の構築」

- 電子回覧板

- 「電子回覧板」をポータルサイトと位置づけ、地域住民が様々な情報やサービスを得やすい環境を構築。

- 行政を中心に単位町内会連合町内会や各種団体間が参加し、災害時の一斉情報配信・安否確認など地域と行政の円滑なやりとりを実現した。

- リテラシーの向上のため、スマホの使い方等の勉強会を複数回開催。

- 早期湛水深水管理水稲栽培

- 関係者全員のスマホ等に水位センサー情報を確認できるよう設定し、情報の見落としが無いようにした。

- 電子回覧板の掲示板機能を用い、従事者、協力企業、行政との緊密な連携

- 有害鳥獣対策とジビエ化

わなの稼働と連動するLPWA回線による機器と、わなの振動を感知して発報するLTE回線を設置し、正確性と使いやすさの実証を行った。

- 新たな取組を地域に導入していく際には、地域住民が納得したうえで合意をしてもらうことが大事であり、そのためには地域に対してデジタル化を進めることにより、利便性が高まっていくことを十分に説明していく必要がある。また、地域と自治体が同じ方向を向いて事業を推進していくことが重要であり、そのためにも、地域の核となる人材に理解をしてもらうこと、その人を中心とした事業展開を行っていくことも意識していただければと思う。

成果をあげるためのポイント

- DXやデジタル化の推進にあたっては、スモールスタートで成功事例を少しずつ展開してゆくことが有効な手法の一つと考えている。

- 防災DXの促進、防災ビジネスの振興のためには、防災課題を提示する需要側と、それに対して防災関連ソリューションを提示する供給側の双方の絶対数の増加が必要であるため、当事業への問合せがあった際やイベント時などに、積極的な声がけを行うことで、「仙台BOSAI-TECHイノベーションプラットフォーム」の参画企業・自治体を増加できたことが一番の要因と考える。また、参画した後も、当プラットフォームの活性化を図るため、「仙台BOSAI-TECH Lounge(ラウンジ)」と題して、防災に関するテーマでイベント(セミナー)を複数回開催するなど、参画する団体同士の交流も促進できたことも要因である。

- 地域においてデジタル化を進めるにあたり、時間をかけて様々な形で住民に対して十分な説明を行ったこと、様々な形でニーズの聞き取りを行いデジタル化に反映させたこと、地域において合意形成を行いながら事業を推進したことの3点がポイントだったと認識している。これらの取組を行うことにより、地域からの理解や協力を得られた。また、地域住民の中でデジタル化に詳しい人材とうまく連携することにより、地域住民の利用促進が図れたものと認識している。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

- デジタル化の実施にあたっては、「庁内の職員のDX推進に対する意識醸成や意識づけ」について困難と認識しており、これを乗り越えるにあたり、以下の①~③の好循環を生み出し、少しずつDXの機運を醸成するよう取り組んでいる。

①庁内のDXの取組みについて、小さなものから成功事例を生み出す。

②その事例を共有する。

③この事例を参考にして他の部門で更なるデジタル化に取り組み、デジタル化の成功事例を積み上げてゆく。

また、各課や職員がデジタル化にチャレンジしやすくなるよう、職員には新たな知識の習得や最新のデジタルツールに触れる機会を設けている。 - 防災のデジタル化に向けて活動しているプラットフォームに参画する企業・自治体の増加について、防災課題を保有している自治体の巻き込みが非常に困難であったが、自治体それぞれに1対1で説明の場を設けて参画メリットを丁寧に説明したことや、そのメリットを増加させるようにプラットフォームで行うプログラムやイベントをデザインしたことで、徐々に参画自治体の数を増やすことができた。また、潜在的な顧客になりうる自治体が増加したことに伴い、参画する企業が増加するという効果もあった。

- 導入した地域では高齢者が多いこともあり、新規事業の導入当初に地域住民に広く浸透させることに難しさを感じていた。

地域のためのデジタル化を推進するとともに、地域住民に内容を理解してもらうために実際に操作を行うなど利用してもらったり、近所で気軽に参加してもらうことを目的に、様々な場所で勉強会を複数回開催したりしながら、より身近にデジタル化を感じ取ってもらうような取組を重点的に行った。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

【防災ソリューションを取り扱っており、防災DXを推進する企業に対して】

防災のDX化のニーズは、各自治体の地形、人口動態等により異なっているため、各自治体のニーズをヒアリング等により把握し、防災ソリューションをカスタマイズ可能な状態にすることが重要であると考える。

【防災部門のDX化を目指す自治体に対して】

自自治体の防災DXを進めるためには、まずは、企業の防災ソリューションや他自治体での実証実験、実装事例などの情報収集が必要であると考える。また、そこから、自自治体に置き換えた際の課題を洗い出し、時には実証実験を行ってみるなど、一歩を踏み出すことも重要であると考える。

新たな取組を地域に導入していく際には、地域住民が納得したうえで合意をしてもらうことが大事であり、そのためには地域に対してデジタル化を進めることにより、利便性が高まっていくことを十分に説明していく必要がある。また、地域と自治体が同じ方向を向いて事業を推進していくことが重要であり、そのためにも、地域の核となる人材に理解をしてもらうこと、その人を中心とした事業展開を行っていくことも意識していただければと思う。

- 連携団体

- 宮城地区西部の単位町内会、作並・新川地区活性化連絡協議会、(株)NTTドコモ東北支社

- 問い合わせ

-

- 部署

- 仙台市まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課

- 電話

- 022-214-1264

- メールアドレス

- kik002070@city.sendai.jp