Digi田甲子園の事例を中心に、

デジタルを活用した地域の

課題解決や魅力向上の優れた

取組をご紹介します。

八幡平市メディテックバレープロジェクト

(遠隔診療・見守りDX基盤の構築による持続可能な地域づくり)

岩手県八幡平市医療・介護

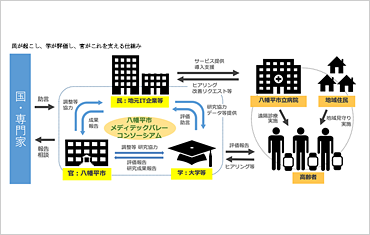

デジタルを活用した取組の全体概要

- 本事業は、人口流出に端を発して全国の過疎地で発生している諸問題の解決に資する、地方で生まれたオリジナルの未来技術を実装することによって、デジタル田園都市国家構想に適合した活力ある社会を実現することを目的としたものである。

- 市販の安価なスマートウォッチを用いてバイタルや位置情報等を収集・蓄積し、健康状態の推移を常時モニタリングするソフトウェア「Hachi」を開発した。常勤医師が不在となった診療所の地域住民が当該デバイスを装着することによって健康状態を可視化し、遠隔であっても対面と遜色ない水準での診療を実現。また同一のソフトウェアを用いることで遠く離れた家族も高齢者の見守りに参画可能となり、過疎地域の持続化に資する仕組みとして社会実装を進めている。

- これらを市の起業家育成プログラム「スパルタキャンプ」を通じて育てた起業家やエンジニアが開発。国内のみならず世界中から定員の数十倍の応募があり、国内外から起業を目指す多数の移住者を輩出。人口減でも地域を持続可能にするDXソリューションを都市部の大企業に頼るのではなく、地場で育てたスタートアップ企業が開発して巨額の投資資金を呼び込むなど、稼ぐ力があるとともに若年層にとっても魅力ある新たな成長産業を創出する「八幡平市メディテックバレー」を形成している。

実施に至る経緯・動機

- 無医地区の診療所へ医師が赴くために片道1時間半もの時間を費やしている。移動に要する時間は医師にとって大きな負担であるだけでなく貴重な医療資源を空費しながらどうにか下支えをしている状況である。独居高齢世帯が増え、地域内における高齢者の日常的な見守りの担い手不足や孤立化などが社会課題として顕在化した。この要因となっているのが、若年層が望む仕事を求めて市外へ流出することにあった。

- 人口減が国全体のトレンドである以上、個別自治体の努力だけでは限界があり、人が減っても持続可能な社会の基盤づくりが求められている。この先進国共通の課題でもある不可逆な時代の流れを捉え、過疎地だからこそ可能な、次世代の成長産業づくりが求められるに至った。

解決する課題の具体的内容

- 医師偏在指標で全国最下位の岩手県の中でも周辺部に位置する八幡平市において、医師確保は非常に重要な問題である。常勤医が不在となった診療所の地域住民に、独自開発したアプリ「Hachi」を搭載した安価な市販のスマートウォッチを装着してもらい、バイタル等を取得・蓄積することで日常の健康状態を常時モニタリング。高額な医療機器を使用せずとも、遠隔地の医師が対面と遜色ない診療を極めて低コストに実現した。

- 若年層の人口流出によって、高齢化が非常に深刻な課題となった。国内外の遠隔地にいる家族が実家の祖父母の安否を気にかけていても、容易に知り得る手段がなかった。これを先述の独自アプリで実現することによって、地域外にいる家族との絆を強め、デジタルによって新たな家族のあり方を実現した。

- 市外へ仕事を求める若者の多くは、ICT関連産業を希望していたことから、自ら起業するための知識や技術を教える「スパルタキャンプ」を開催して、国内外から起業を目指す若者を数多く移住へと誘導。過疎地であることを逆手に取って、社会課題解決につなげる多くのスタートアップを育て、次世代の成長産業を育成した。

デジタルを活用した取組による成果

- 遠隔診療及び遠隔見守り

- 遠隔診療実施対象者数:20人(平均年齢78歳)

- 有償化後も使用を希望する高齢者モニターの割合:100%

- IT人材育成関係

- スパルタキャンプのエントリー数:388件(定員15人)

- キャンプを機に移住者のあった国:アメリカ、マレーシア、フィリピン等

本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点

- 医療機器として認可を受けたデバイスでありながらも安価に市販されている機器を用いることで、非常に低廉なコストで構築可能な遠隔診療システムを実現。これにより全国各地への横展開が容易であるとともに、医師と家族の課題を一度に解決可能なソリューションとして確立した。

- 充電以外の操作をなくし、高齢者でも問題なく利用可能にデザインした。

- 都市部の大企業に頼るのではなく、人材を育てて地場に成長産業を創出。

- プロジェクトの中で、データを数千分の一に極小化する独自技術を開発。LPWAなど制約の厳しい通信環境での当該アプリ利用を実現したほか、ドローンの携帯電話圏外での飛行や暗号資産など多方面への応用可能性が評価され、ファンドからの大規模投資を実現した。

成果をあげるためのポイント

行政の施策は、いわゆる社会課題に対して絆創膏を張り付けてその場をやり過ごすような対症療法としてソリューションを組み立てる手法に陥りがちである。本市の取り組みを企画・立案する際には、現象としての社会課題を引き起こしている原因について仮説を立ててこれを検証するやり方で突き止め、これを解決するための策として、たまたまデジタルが有効であったことから採用することとしたものである。

手段としてのデジタルありきではなく、手法として有効であったから採用した。この逆の考え方では、成果は上げにくくなるものになると思われる。

デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法

苦労した点は特にないが、最もリソースをつぎ込んだのは、そもそもペインは本当に実在するのか、行政の思い込みではないのか、という思い込みの壁を丹念に解きほぐして社会課題の原因を特定する過程である。このイシューさえ過たずに特定できていれば、基本的に事業は失敗しない。このフェーズにおいては、サンプル調査ではなく悉皆調査による統計の参照や、行政内部のデータの活用が欠かせない。基本的に数字や事実から仮説を立て、検証するというフローを繰り返すことが重要である。ここでは思い込みや思い付きは一切排除して進めることが、成功の秘訣である。

今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス

他自治体で成功している取り組みだからといって、そのまま横展開すれば成功する事例は非常に少ない。どこのまちにも人や歴史やアセットといった固有の変数があり、人口規模などの近い類似団体の成功事例だからといって、そのまま援用しても成功し得ないものが非常に多いことは常に留め置かなければならない。あくまで、テクノロジーやソリューションを起点とした発想ではなく、あくまで社会課題の背景にある原因は何なのか?これを解決する手法とは何があるのか、といったイシュードリブンを心掛けよう。

- 連携団体

- 八幡平市メディテックバレーコンソーシアム(AP TECH株式会社、株式会社 NEXT REVOLUTION、データパイロット合同会社、一般社団法人いわてドローン操縦士協会、学校法人杏林大学、税理士法人キーファス、八幡平市)

- 問い合わせ

-

- 部署

- 八幡平市商工観光課

- 電話

- 0195-74-2111

- メールアドレス

- shokanka@city.hachimantai.lg.jp

- 関連サイト

- https://8mv.biz/